X' masオークション展 2008

12:00PM〜19:00PM ( Closed on Sunday)

●12.22(mon)より作品を一部入れ替えて展示します。

SPC Gallery

SPC Gallery〒103-0024

東京都中央区日本橋兜町9-7 SPCビル3F

tel/fax: 03-3666-1036

●作品画像および地図をクリックすると拡大されます

人は、自分の中に様々なモノを取り込まないと、自分が何者であるのか、何をやりたいのかが解らないものだと思う。特に若い頃はそうだと思うし、僕は今でもそうだ。表現の異なるいろいろな作品を見る事によって、改めて自分を発見する。何か新しい事をやりたい

と手探りしながら迷う時、自分の物と似たようなスタイルでありながらも、自分と違う切実さを感じさせられる作品に出会うと、自分のやるべき事はまだまだあるなと気付かされる。「今までやってきた事に飽きちゃった」などと軽薄には言えなくなるんだ。

うーん、つまり、迷いながら遅々として進まず、制作中です。ということで.......。

話を変えちゃいます。きのう、信号待ちしている時に奇妙なおばさんを見ました。街路樹の銀杏の葉がいっぱい落ちて、コンクリートの道が黄色に染まっていました。雨と人の足に踏まれてへばり付いています。多分、おばさんは自分の家の前なので掃除をしていたのだと思いますが、その掃除の仕方がオカしい。おばさんはしゃがみ込んで、まるで食事中のように、割り箸で葉っぱを一枚ずつ丁寧にビニール袋に入れていきいます。普通は箒でさっさと済ませるものだけど.....よっぽど頑固に道にくっ付いて、箒では取れなかったのかなあ。道行く人達が怪訝そうに、邪魔くさそうに側を通るのにもおかまいなく、おばさんは脇目も振らず、己の成すべき事に熱中していました。そのマイペースぶりの見事さに、信号が青に変わったのにも気付かず、僕は見とれていたのでした。落葉はまだまだこれからどんどん落ちます。次はナイフとフォークかなんかで掃除するところを見たいなあ...。

個展の準備で作品作りの毎日です。絵具を買う必要があったので、銀座に出て画廊を何件か見ました。

真摯な良い作品に出会えて嬉しかったのですが、中には「勢いだけかい?」って感じる物もあります。

静かにずっと見つめていたくなる作品に出会いたい。僕が画廊を訪ねて歩くのは、ただそれだけの目的です。思うに、「勢いだけかい?」って感じる作品というのは、鑑賞者に、静かにずっと見つめていて欲しいなどとは求めていないんだな。「勢い」を感じて欲しいから「あの表現」になるのだろうしね。

さて、自分の作品が問題です。小品はぼちぼち出来つつありますが、大きな作品になると足の踏み場がありません。床いっぱいに紙や絵具を広げています。

作品を作るってやっぱり楽しいし、僕の一番のヨロコビです。今はそんな感じ。つい先日までは投げ出したくなっていたのに。なんてオレは才能が無いんだろうと落ち込み、オレってやればできるじゃんと、また元気になり、何年経ってもこの繰り返しです。この先も多分そうなんだろうな。でもね、歳をとって少しは学習したせいか、呑気なせいか、自分を信じる割合の方が、落ち込むよりずっと増えてきたような気もします。この傾向は良い事なのでしょうが、100%自分に自信のある人間になるのは、嫌ですね。

15年も前の展覧会の時だけど、60年代に売れて、フランスにお城を持っているある画家に、エラソーに話を聞かされて辟易しましたからね。「今、ワタシの作っている版画を見たら、君も目からウロコが落ちるぞ」だってさ。帰る間際には、「芳名帳を貸しなさい、サインをしておいてやる」って、恩着せがましいでしょ。散々自慢話をしたうえで「ワタシの話はどうだった?」って訊くから、「面白い話でしたね」ってお世辞で言ったら「面白い」って言い方が気にいらなかったらしく、「頑固な奴だな」だってさ。

「素晴らしいお話でした。ぜひ弟子にして下さい」とでも言えば良かったのかな。

きょうの格言。「芸術」は決して芸術家を人格者にはしない........。

来年の個展のための作品写真とテーマ、内容をまとめて画廊に提出しなければなりません。

自分では言葉にする必要を感じないのに、言葉を求められるという苦痛。

自分の絵を言葉に置き換えたら「嘘」になるというのを知ってるもの....。

作品の性質や、作家の質によるだろうというのは解っているつもりですが。

僕はそんな事に興味や熱意が無いというか、面倒くさがりというか、

きっと普通に「誠実」ではないのだろうな。

「大人の対応」としては、もっと丁寧に説明出来るように努力すべきなnoでしょうね?

いや、

努力すべきは、作品を作ること自体でしょ........なんてね。

「作品にまとわりつく諸々」には、正直なところあまり興味ないんです。

でも、提出の期限がせまっていますから、そうも言ってられない。

どじょっ子だの、駄々っ子だの、じゃないのだから。

新宿の画材屋に行きました。

新宿という街は、もう全く馴染みの無い場所になりました。

飲みに行ってた店もジャズを聴いた店も、もうありません。

今はこの画材屋に来るだけで、あとは用の無いよそよそしい街です。

三十年くらい前に住んでいた頃は、何処かに出かけて帰ってくると

やっと新宿に着いたとホッとしたものでしたが,,,,,,,。

若い頃の自分を作ってくれた場所というか、まあ、今の自分でもありますが。

ひさしぶりに歩いていると、街角で友達にバッタリ会って「やあ元気?」って、声をかけられそうな気分になりました。

なつかしい顔が数人連続して浮かび、一瞬、三十年前に時間が戻り、頭がクラクラしました。

時計の時間と違って、頭の中の時間は逆流したり絡み合ったり、複雑デス。

写真はいつもの散歩コースの風景です。

日本橋兜町のSPCギャラリーから、12月の15日から27日までのグループ展の誘いがありました。

オークション形式の展示即売をするそうです。

さっき電話して参加する事にしました。

4月のグループ展の時、ある人にこんな話を聞きました。

彼はフランスで作品を発表したそうですが、タイトルを付けなかったら、

「タイトルの無い作品なんて価値がない」と言われたそうです。

タイトルが無いという事は、何も考えていないのと同じという事になるのだそうで.....。

何も考えずに作ったものは、つまり、デタラメで意味も価値もない....。

そういう考えからするとアキレた事に、僕の約30年間の作品のほとんどはタイトル無しで、価値が何もないって事になるのね。

自分の考えを言葉にするのは大事な事だと思うけど、こじつけみたいな、あるいは作品自体より立派過ぎる「無理矢理」な言語化は興醒めだしね。以前、都美術館で同じグループ展に参加した人が「わたしは言葉を信じない」というタイトルの作品を出していました。ちょっと痛快だなと僕はにやっとしましたが、自分にはそこまでの「勇気」はないですねえ。

きのうはカメラを持って散歩。相変わらず落葉を撮ってます。

うちの部屋はやはり変です。何かしら電気の具合だとは思うのですが.......。

引っ越して来てから何度も経験しているのでもう慣れてしまったけど、最初はとまどいました。

きのうもひさしぶりにレコードを回していて、途中で音が止まってしまいました。

ついにレコード針が折れたかと思って確かめてもなんでもありません。

アンプを見てみると、PHONOに赤いランプが付いている筈なのに、いつの間にかCDに切り替わってるんです。

この前はCDを聴いていて、最後の曲が終わっても作品を作ってる最中だったのでそのまま放っておきました。

30分くらい過ぎて突然最後の曲がまた鳴り始めました。

いきなりだから驚くけど、ポルターガイストにしては怖くないしね。

きょうもドローイングの一日。こんなのを大きな作品にしたらどうなるかと思案中です。

画像とはなーんも関係もないけど、画像だけでは寂しいので言葉遊びを少し--。

さて、もう暗くなって晩酌の時間帯です。茶番みたいな自民党総裁選のニュースでも見ながら、産地偽装の「国産」のウナギをつまみにして、汚染米で作った焼酎でも飲んで寝ましょ。

来年の個展に向けていろいろ思案中です。

最近、何かカタチを描きたいとか作りたいとか、そんな欲求が強くなっています。

ドローイングもやりたいし、こんな気分の落ち着く先はどんなところでしょうか。

シンプルでゆるやかで、静かな強い画面を作りたいな。

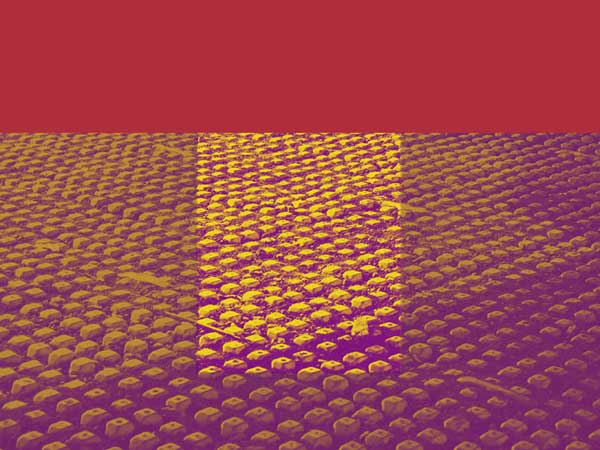

写真の整理をしていたらこんな写真が出てきました。

4年前に撮ったものです。

築地市場の引っ越し先に予定されている豊洲の現場です。

ベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素などで汚染された土壌でも、盛り土をしてアスファルトで覆えば安全ですって、關単に解決するような口調で説明されましたが、見れば見る程、土壌だけではなくて海水も不気味です。

(クリックで写真が拡大します)

久し振りに更新します。夏風邪をこじらせて、熱っぽいし喉も痛く、ついずるずると怠惰な日を過ごしました。もうすっかり体調は戻ったので、作品作りもそろそろ始めようと思っています。きょうは涼しくて楽だったので、寝汗をかく事もなく早起きして、読みかけの本を読んで掃除して、もう夕方。時間が早いです。

オリンピック? 僕の「愛国心」は、すぐ萎えてしまいます。だって、あんなにあからさまに無邪気に煽られたら...ねえ。

僕は仕方なくアパートの階段に座った。彼女の帰りを待つしかない。彼女の部屋に置いてきたバッグを取ってすぐ帰ろうと思っていたが、カギが無いのだ。うっかりしていた。彼女がドアを開けてくれないと、自分のバッグを持って帰れないのは当たり前の事なのに。実はさっき彼女と一緒に出かけたばかりだ。料理の得意な彼女が、夕食に何か作るわというのでふたりで買い物に出たのだった。ところが彼女は風邪気味で、商店街に向って歩いているうちにだんだん不機嫌になっていった。彼女は僕の足音がうるさいと言った。僕は理不尽な言葉に戸惑ったまま、返すべき言葉も浮かばず黙って歩いていた。彼女はもう一度、足音がうるさいのよと言った。そしてさらに言った。君は部屋に帰って休んだ方がいい。買い物は僕がするから。薬局に寄って風邪薬も買ってくるからって、普通の人だったらそう言ってくれるものよ。彼女の言い分はそういうことだ。

僕の言い分はこうだ。君の体は僕の体じゃない。君の具合がどれ程悪いのか僕に解ろう筈も無い。僕だったらこう言う。私は風邪で体調が悪いから帰って部屋で休みたいの。悪いけど買い物を頼むわ。これとこれを買ってきて、それと風邪薬もお願いね。こう言えば何の問題も無いだろう。足音がうるさいって、いったい何だよ、それは。

僕も仕事で疲れていたので腹立ち紛れで、出来の悪いジーン・ケリーみたいにわざとバタバタとタップを踏んだ。これがそんなにうるさいのなら帰るよ。それで本当に帰るつもりだったのに帰れない。彼女の部屋に置いたままのバッグには、読みかけの本や自分の部屋のカギや財布が入っている。しょうがないなと思いながら今は階段に座っている。折角の週末が台無しだ。そういう事だ。

階段の下の道は人や車がひっきりなしに通る。僕はぼんやり眺めながら思う。ふたりともまるっきり子供だ。僕たちはお互いに新しい創造力を持っていると、密かに自負していたのではなかったか。親の世代の考えや世間の常識を笑ったが、若者にありがちな誇大妄想の自負心に過ぎないのだろうか。新しい音楽や文学や美術についていくら語っても、日常の生活レベルでの感情というのはこの程度だ。平凡で、いかにもありふれたつまらない怒りの感情から僕らは逃れられない。まったく情けない気分だ。

アパートの壁や階段には、きのうの雨がシミになって残っている。僕を試すロールシャッハテストみたいだ。シミは羽を広げたコウモリや傘に見えたりするが、それで僕のどんな心理や性格を知る事ができるというのだろう。こんなテストなど遊びの域を出ない疑わしいものだ。でも例えば、計画性がなくて依頼心が強いくせに自負心も強いと判断されたら、僕は認めざるをえないだろうか.....。彼女はなかなか帰って来ない。こんなに心配するくらいなら、買い物には僕が行くべきだった。彼女の言う通りだ。気が利かないのだ、僕は。考えてみれば、言われた事がいちいちもっともだからこそ、僕は自分自身にも腹が立ったのだ。足音の事など二次的な事なのに、そっちの方に僕の怒りは反応をしてしまった。

ずっと座っていたので腰が痛くなった。僕は立ち上がって背伸びをした。ジーンズの尻ポケットに手を突っ込んで、階段を降りてアパートの前をぶらぶらした。アパートの一室から夫婦らしい若い二人が出てきて、怪訝そうに僕を見て通り過ぎた。じっとしていても仕方がないので迎えに行ってみる事にした。郵便局を過ぎてバス停も過ぎたが姿は見えない。行き違いかもしれない。出かけて行ったこの道をそのまま帰って来るとは限らない。結局は部屋の前で待つのが一番確実だろう。

僕はまた仕方なくアパートの階段に戻った。座って投げ出した足を階段にこつこつ当ててブーツの泥を落とした。きのうの雨の道で付いたままの泥だ。焦げ茶色のブーツは僕のお気に入りだが、靴の底は外側がだいぶ擦り減っている。使い分けをすればいいのだが、服でも靴でも気に入るとそればかり着たり履いたりしてしまう。革のブーツは先が黒ずんで所々剥げてきている。すっかり自分の足に馴染んでいるのを眺めていると、あまり手入れをしていないのが罪深い事のように思えてきた。

薄暗くなってきたが彼女はまだ帰って来ない。周りの家々にも、アパートの各部屋にも明かりが点き始めた。膝の上に組んだ腕に顎を乗せて目を閉じた。仕事で疲れていた僕は、冷たい夜風に吹かれながらも眠くなってしまった。頭の芯が重く意識が遠くなりかけたとき音がした。彼女は階段の踊り場に荷物を置いて、さっきの僕を真似てドタバタとタップを踏んでいた。僕と違うのは「雨に唄えば」の調子っぱずれの歌まで付いていたことだ。彼女は笑いながら、僕が呆れて止めさせるまで、降ってもいない架空の雨の中でずっと唄って踊り続けていた。

夏休みに僕たちは父さんの生まれ故郷へ向った。一日中列車に乗って、やっと着いたと思ったらさらにバスに乗せられた。バスには僕らの他に地元の人達が十人くらい乗っていて、僕と同じくらいの歳の男の子もいる。野球帽を被ったその子は、僕が横を通る時アカンベをした。僕はどうしようかと一瞬迷ったが、父さんに後ろから押されてずっと後ろの席に進んだ。僕たちの荷物や服装でよそ者だとすぐ解るのだろう。しばらく停車しているうちに数人乗り込んで、やがてバスは走り出した。僕より五歳上の姉さんと並んで座って、その後ろの席に父さんと母さんが座った。バスは人通りの少ないさびれた町を抜けると海岸線に出た。穏やかで波ひとつない小さな港がある。砂浜の後ろに松の防風林があって、木の間から小さな漁船が見える。カモメが低くバスの窓際まで飛んでくる。遠くで見ると白くてきれいな鳥なのに、近くで見ると意地悪そうで鳴き声も品がない。

型の古いバスはエンジンの音がうるさい。でも乗客のお喋りの方がもっと賑やかだ。父さんにはそれが聞こえていないようで、まぶしそうに目を細めて黙って懐かしい景色に見入っている。いつもはよく話すのに、今は隣にいる母さんを置き去りにして、ひとり窓際で物思いに耽っている。バスはうねる海岸線を南に何処までも下った。岬の突端まで向うバスだ。左側は大鉈で荒々しく切り取ったような崖が続いている。太古の地球のような風景だ。右に静かに広がる海は真っ青なガラスのようで、水平線におもちゃのような漁船が三角の波を引いて走っている。小さく浮かぶ島は、白い波で丸く取り囲まれている。時々父さんが、特別に僕のために吐き出す煙草の煙の輪みたいだ。熱帯のジャングルのような山と、険しい崖と青い海とまばらな家々だけの風景。僕は振返って母さんにきれいな眺めだねと言った。母さんはきれいねとオウム返しに言ったが、気のない声であまり嬉しそうじゃない。母さんはいつか言っていた。父さんは私たちの家庭をバラバラにするかもしれない。

おじいちゃんの家は山の中にあったので、僕たちは町外れのバス停で降りて、石ころだらけの山道を三十分程歩いた。僕は疲れていたので姉さんに手を引いてもらう。年の離れた姉さんは、時々こんなふうに僕のもう一人の母さんになる。助けてくれるのは嬉しいが、自分も子供のくせに僕を子供扱いする事が多いので、ちょっと癪だ。夕暮れの村の道を、牛を引いて帰る人に出会った。田んぼからの帰りだろう、牛にも人にも灰色の乾いた泥がこびり付いている。父さんは見覚えのある懐かしい顔に笑顔で挨拶をして、母さんと姉さんは初めての人に会釈した。

家に着くと、おじいちゃんは大きなブラシで馬の体を洗っていた。きょうは、切り出した丸太をこの馬に引かせて山から降ろしたのだ。僕はこんなに近くで本物の馬を見るのは初めてだ。ドキドキしたけど僕は怖くはない。水で洗ってもらった馬の体はつやつやして湯気が出ている。干し草と土の匂いはおじいちゃんと同じだ。おじいちゃんは後ろから僕を高く抱き上げて、馬の背に触らせてくれた。おじいちゃんは僕を持ち上げたまま、今年小学生になったのかと訊いたので小さくうなずいた。顎の白い無精髭を僕の顔に擦り付けるので痛い。細くて背が高い父さんとはちっとも似ていない。山仕事や農作業で日に焼けていて、馬と同じようにずんぐり逞しい。僕は憶えていないが、赤ちゃんの時にも抱っこしてくれたらしい。おばあちゃんは僕が生まれる前にもういない。でも姉さんは、お年玉をくれたおばあちゃんを憶えていると得意げに言った。

おじいちゃんは川の水で風呂を沸かしてくれた。大きな鉄の釜の風呂で、お湯には丸い板が浮いていた。風呂の底は熱いのでこの板を沈めて入るのだ。父さんが一緒で入り方を教えてくれた。五右衛門風呂は気を付けないと背中や腕が熱い。父さんは僕の頭や背中を洗ってくれる。もう自分で洗えるけど僕はおとなしくやってもらう。その代わりに僕も父さんの背中を力いっぱいこすってやった。父さんも子供の頃に、こうやっておじいちゃんと交代で洗いっこしたと言った。おじいちゃんが父さんの父さんだなんて、何だか不思議だ。

母さんと姉さんは、おじいちゃんが裏の畑で育てた野菜で夕食を作った。茄子やきゅうりが大きく育っていて、竹垣にはイボイボの付いた緑の苦瓜がいっぱいぶら下がっている。一人暮らしのおじいちゃんがちゃんと食事をしているか、山の仕事でケガをしないかと、いつも父さんと母さんは心配している。一緒に住もうとずっと前から言い続けているのに、おじいちゃんはうんと言わない。死ぬのはここしかないと頑固に譲らないんだ。父さんは、それなら自分達がおじいちゃんの所に引っ越そうかと言った事がある。父さんは若い頃に家を飛び出して、それから長い間遠く離れている自分を責めているんだ。街の生活しか知らない母さんはそれには反対だ。山での生活は苦しくなるし、姉さんと僕に満足な教育を受けさせる事もできないと思っているからだ。

僕たちはここに五日間だけ居る予定だ。父さんの仕事の都合があるのだ。僕はおじいちゃんが馬で山から大きな木を引き出すのを見たかった。でも父さんは手伝いに行くが、急な坂道や谷があって危険過ぎるというので、僕は連れて行ってもらえない。おじいちゃんは転がって来た大木で、脚の骨を折った事があると言って見せてくれた。右足の膝の下が窪んでいて、風呂を沸かす時に燃やした曲がった薪みたいだった。もう昔の事だ。このケガをする一週間前に、お前の父さんはここを出て行ったんだ。おじいちゃんは言った。ここは何も無い貧しい所だ。お前の父さんが出て行ったのは賢明だったよ。

僕は出かける時、何処に行くにもいつも母さんか姉さんと一緒だった。しばらくの間は一人になるのがちょっと不安だった。でも近所の子と友達になった。その子はバスの中で僕にアカンベをした子に似ていた。初め庭先の蘇鉄の木の陰から珍しそうにこっちを覗いていた。姉さんがおいでと手招きをした。その子は、蘇鉄の葉を折り曲げて三角に組み合わせて作った手裏剣を持っていた。僕も作り方を教わって、手裏剣を忍者のように投げて遊んだ。他の子達も集まって来た。次の日から僕は姉さんとは別行動で、男の子同士で遊ぶようになった。山ではカブトムシやクワガタのいる木を教えてもらったり、枝振りの良い木の上に秘密基地を作ったりした。近所の子達が僕を誘いにくると、あまり遠くに行くんじゃないわよと、姉さんは心配そうな母さんの口調で言い、気をつけるのよと母さんも念を押すように言った。

おじいちゃんの藁葺き屋根を焦がすような太陽が照りつけていた。僕と同じ歳の子と四つ上の子の三人で、網を持って川へ行った。おじいちゃんの家から坂道を下るときれいな川が流れている。川底の石も砂も磨かれたようにきらきらしている。たまに近くのおばさんが洗濯をしたり、泥の付いた野菜を洗ったりしている。そこは一メートルもない飛び越せるくらいの川幅だが、下流の水車小屋のあたりから急に広くて深くなる。手長エビやウナギや川ハゼや蟹もいるらしいが、そのうちのどれも僕は見た事がない。川に入る時僕は靴を脱いだが、近所の子達は家から裸足で来ていた。裸足に慣れているから足の裏が厚くなっていて、少しくらい尖った石や棘なんか平気だと言った。こわごわと歩く僕に、運動靴を履いたまま川に入った方が安全だなと年上の子が言う。確かにこの方が足の裏が痛くないし、平気でずんずん歩ける。

川岸の水草の中や、木の葉や枝などが折り重なった淀みに網を入れると、小さなエビやハゼが獲れた。僕には初めての経験で、獲物が網の中でぴょんぴょん飛び跳ねるのが面白かった。網とバケツを持って夢中で川の中を歩き回ったので、いつの間にか半ズボンがびしょ濡れになっていた。他の二人が近寄って来て僕のバケツを覗いた。小物ばかりだなと年上の子は言って、自分のバケツから体長十センチくらいの大きな手長エビを持ち上げて見せた。ふたつの立派なハサミを持つエビはオスで、宙ぶらりんでバンザイの格好をしている。遊んでばかりいると怒られるけど、こんな大きいのを持って帰ると母ちゃんも喜ぶんだと言った。僕も触らせてもらったが、弾力のある体は力強くてぷりぷりしている。一匹でもいいからこんな大きいのを捕まえたい。教えてもらったように石の下をねらう事にした。エビが潜んでいそうな石をひっくり返してさっと網ですくってみるが、空振りばかりだ。僕たちはそんな事を繰り返しながら下流へ向っていた。

水車小屋が見えなくなる所まで来た頃、いきなり雷が鳴った。灰色の空を稲妻の火花が切り裂いて、川岸の草や竹やぶがざわめいた。夕立だ。大粒のどしゃ降りの雨は当たると痛い。静かだった川面は雨の銃弾で穴だらけだ。僕らは川から上がって大きな樫の木の下で雨宿りをした。雨が止んだら、きょうはこれで帰ろうと年上の子が言った。僕は大物を獲っていないのでまだ続けたかったが、遅くなると母さんが心配するから諦めた。お互いのバケツの中を見せあった。他の二人は大漁だったので、小物ばかりの僕の寂しいバケツに、立派なハサミのエビを二匹ずつ入れてくれた。姉さんには自分で獲ったんだと自慢してやろう。でも、父さんにはバレるかもしれない。

夕立はすぐに止むんだ。年上の子は言ったがなかなか止まない。確かに遠くの町の上空は明るくて降っていない。僕らの頭上にだけ雨雲が居座っているようだ。雨が止むのを待ちくたびれて濡れながら帰る事にした。どうせ三人ともズボンは濡れている。僕らは自分が一番濡れているし、汚れていると自慢した。僕はずぶ濡れになる事で妙に気分が高ぶって、歌を歌いながらわざと水たまりの中をばしゃばしゃ歩いたりした。三人ともすっかり居直って、笑いころげながら雨雨ふれふれと歌った。一緒にこんなふうにずぶ濡れになって、僕はさらにみんなと仲良くなれた気がしていた。

こんなに遅くまで何をしていたの。全身から水をぽたぽたと土間に垂らしている僕を見て、風邪ひくじゃないのと母さんは呆れ顔で言った。僕は満面の笑みでバケツを差し出した。でも母さんも父さんも姉さんも、こんな大きな立派なハサミを持ったエビなのにちらっと見ただけだ。おじいちゃんの具合が悪いの。さっきお医者さんに来てもらったのよと姉さんが言った。山で急にしゃがみ込んで動けなくなったのを、父さんが背負って帰ってきたのだ。おじいちゃんは心臓が弱っていると、父さんは以前から言っていた。歳なんだ。山に行くのはもう無理だ。そう言う疲れた横顔の父さんは、少しおじいちゃんに似ている。ちっとも似ていないと思っていたのに、父さんは急に歳をとったみたいだ。

父さんは本気でおじいちゃんと一緒に住むつもりだろうか。母さんは絶対賛成しないと思う。これからのおじいちゃんと、僕らの家族の事を小さな声で話しながら、僕も姉さんもなかなか眠れない。何回も寝返りを打った。成績の良い姉さんには行きたい学校があるんだ。でもここに住む事になると行けなくなる。いつもは大人ぶった姉さんが心細い泣き声になった。僕もつられて泣きそうになった。大きなハサミを持ったエビも、三人で雨の中で歌った歌も、僕の頭の中からすっかり消えていた。暑くて長い夜だった。

ナオミは大学を卒業すると地方の政治家の秘書になった。田舎の資産家である父親の親しい友人で、幼い頃から家族ぐるみの付き合いがあったのだ。親切に面倒をみてくれて仕事はやり易かった。しかし、それほど政治に興味はなかったし自分に相応しいとも思えなかった。堅苦しい人付き合いではなく、素直な地の自分を出せる世界がある筈だ。今までの生き方は父親の描いた青写真をなぞってばかりだった。もっと自由に生きたい。それは本人には切実な言葉だったのかもしれないが、頻繁に使うので周りの人には少し軽薄に聞こえた。父親はひとり娘を大切に思うばかりに厳しく、そして過保護に育てたのが失敗だったと思った。幼い頃から門限は勿論、付き合う友達や服装やおもちゃやテレビ番組にいたるまで口を出した。今になってその反動が娘を突き動かしている。娘は「自由」への免疫が出来ていなかったのだ。父親は自分の青春時代を振り返ると、娘に偉そうな事は言えないと思いつつ子離れできない自分を嘆いた。

「自由」に生きるために、父親の切ない願いを振り切って上京すると、ナオミはとりあえず居酒屋で働いた。そこは雑多な飲食店がひしめく街の一画にある。ヒビ割れたコンクリートの床にはこぼれた酒や醤油などでできたシミがあり、外れ馬券や煙草の吸い殻や焼き鳥の串が落ちていた。壁には、煮込みレバニラおでんなどと書かれた紙がピンで留められて四方を覆いつくしている。クーラーがないので暑い日は全てのガラス戸は開けられ、客の多い時は道路にまで椅子を並べてビールケースをテーブル代わりにした。店の様子自体が来る者は拒まずといった感じだ。当然去る者を追う様子など微塵も無く、こっそり立ち去れば無銭飲食さえできそうだ。学生や似顔絵描きや自称詩人や宿無しやいわくありげな有象無象がたむろして、いくつかの貧乏な劇団もよく打ち上げで使っていた。

大きな声の青臭い芸術談義が聞こえてきたし喧嘩になる事もあったが、ナオミは怖いと思うより珍しくて面白がった。それがきっかけで演劇に興味を持って小さな劇団に入った。ふざけたシュールな劇団だったが、脚本家兼演出家の男はいたって真面目で厳しい稽古をした。彼の劇団のコンセプトは、ナンセンスで荒唐無稽な物語に真実を込めるというものだった。社会のあらゆるものを風刺したり皮肉った。政治家も宗教家も芸術家も芸能人も、サラリーマンもスポーツマンも、金持ちも貧乏人もすべて槍玉にあがった。神経質で完璧主義者の彼は中途半端なふざけ方は嫌だったので、埃っぽい稽古場では罵声が飛び唾が飛び灰皿が飛び、たまに台本や役者の首も飛んだ。客は舞台を見て大いに笑ったが舞台裏では笑顔ひとつなかった。

ナオミは実に様々の役をやらされた。初舞台はセリフが無かった。左利きのゲイボーイの宇宙人で、ピンクパンサーのぬいぐるみを抱いてひたすら身をくねらせ笑っているだけの役。捨てられて卑屈で自暴自棄になった老犬にもなったし、「助手席に乗って」という芝居ではひき逃げをした車のハンドルの役だったが、主役と同じくらい長い難解なセリフがあった。ミュージカル仕立ての「ウルトラマリンの戦場」では思慮深いタツノオトシゴの役だった。魚達が昆布の林の利権をめぐって争う劇の中で調停の歌を歌った。音楽を担当する男と、何度も歌詞や歌い方を直しながら歌を作っていくという経験をすると、自分は演技より歌に向いていると思った。演出家は彼女の演技にはダメ出しばかりだったが、歌に関しては何も注文をつけなかった。

ただそれだけの根拠ですぐ歌手志望になって、劇団の知り合いの紹介でホステスになった。ナイトクラブではショータイムがあって歌うチャンスがあったからだ。本人はビリー・ホリデイみたいに歌いたかったが、どれ程の人生を経験し、どんな歌の練習をすればあんな歌い方ができるのか解らない。ぬくぬくとした父親の鳥籠で育てられた自分には程遠い世界だという自覚はあった。それに支配人にはきっぱりと言われた。ノリの悪いビリー・ホリデイなんてここでは受けないし、だいたい君の声はジャズ向きではない。結局ショータイムで歌わされたのは「愛の讃歌」や「ろくでなし」や「マイウエイ」やポップス系の歌謡曲などで、彼女に選曲の自由はあまりなかった。

本人の不満がつのるのとは裏腹に歌えるホステスは客には受けた。整った顔立ちの彼女は背も高くドレスが似合って舞台映えがした。声量もあってホステスにしては歌がうまかったのだ。ナオミにご執心な初老の男は高価な時計や宝石類をプレゼントしようとしたが、ナオミは興味を示さなかった。そういう類いの物は父親の成金趣味を思い出させる。男はささやかな花束やケーキなどを差し入れることで満足しなければならなかった。差し入れとか贈り物は全て仲間のホステスに分けてしまうことになるのだが。他のホステス達とはうまくやっているつもりだったが、歌手扱いのナオミを妬む者もいた。ショータイム用のドレスが酒臭く濡れていたり、化粧品が消えていたりロッカーの名前が塗りつぶされたりした。

ナオミは歌う事やホステスという仕事に限界を感じるようになった。限界というより夜の街の喧噪に疲れたというのが本音だ。いつまでこんな昼夜逆転した世界で浮かれた水商売をするのか。父親に言われるまでもなく潮時かと思ってはいたが、素直に認めたくはなかった。この数年間やってきたことが、本当に自分のやりたかった事なのか疑問だ。素顔の自分を何処かに置き忘れてはいないか。ステージに向う前に化粧を直しながら、もっともその素顔とやらも怪しいものだと自虐的に笑った。鏡に向ってもう一度華やかな作り笑いをしてみる。バンドが演奏を始めた。ショーの司会者がナオミの名前を芝居がかった声で呼ぶ。そしていつもの歓声と拍手だが、ナオミの耳には今夜はどこか遠くから聞こえてくるようだった。

彼女が部屋を出て行ったあと僕は洗濯をした。ベランダに洗濯物を干して、風に揺れるシャツや靴下を見ながら床に腰を降ろして煙草を吸った。僕は煙草を持つ手をふと見ながら爪が伸びているのに驚く。強い風ではなかったが、煙草の灰が飛ばされて差し込む光の中で白々と舞った。ベランダ越しに見える教会や街路樹の緑がくすんで見えたが、煙草の煙のせいだけではなく僕の頭もそうだったのだろう。ガラス工場で出荷前の透明なグラスを検査するのが僕の仕事だった。そんな僕には相応しくない状態だ。つまり、まあ僕自身が不良品の曇ったガラスのような状態だったって事だ。僕らは憎みあって喧嘩別れしたわけではない。大声で怒鳴りあったり喚いたりしたこともない。彼女の言葉を借りると、もういいよやめにしようのひと言だ。悲しんだり憎んだりする理由にさえならなかった。

いつもは二人分の洗濯物が干されている物干竿には、今は僕の服だけでカラフルな物は何もなかった。自分の世界から彩度がすうっと抜け落ちていくような気がした。引っ越し業者はドアの向こうから彼女に忘れ物はないですかと尋ねたが、彼女はちらっと僕を見てから終わりですと言った。ありませんではなくて、終わりですと言ったのだ。

洗濯機も冷蔵庫も食器類もタンスも机もベッドもみんな彼女の物だった。きのうまでは僕のものでもあったそれらは全てトラックに積み込まれた。だから洗濯は風呂場で手洗いした。二人で住んでいた時は手狭だったが、この部屋がこんなにも広かったのかと改めて感じた。がらんとしたリビングには、引っ越し業者が段ボール箱を閉じるために使ったガムテープがひとつ転がっていた。部屋に僕の物といえば本とレコードとわずかな服があるだけだ。それとレッド・ツェッペリンのポスターが壁に一枚。来週には僕もここを出て行く。一人で住むには広過ぎるし家賃も二人だからこそ払うことができた。

洗濯物を干す時に気がついたのだが、ベランダの隅には彼女のサボテンの鉢植えが忘れられていた。彼女はこの丸いボール状のサボテンによく話しかけていた。優しく話しかけるとサボテンの棘は柔らかくなるのだそうだ。これをサラダにするつもりなら棘は硬くない方がいいね。いつものように冗談を言って僕が笑うと、彼女は怒ってほっぺを膨らませた。僕はそれが演技だと思ってさらに馬鹿笑いしたものだ。彼女と僕の笑いのツボは似ていて、いつもなら僕のシャレやジョークに彼女も応えたからだ。僕はもう一本煙草に火をつけた。僕はサボテンに意地悪く煙を吹きかけて、彼女の優しいささやきでヤワになったはずの棘を硬くしてやった。サボテンが棘を持つようになった理由って何だろうと思いながら。

紗登子は飲み屋で働き始めた。町にある一軒の飲み屋はできたばかりだ。この町は小さな商店街の人達と農家と半農半漁がほとんどで、みんなひと仕事終えて自分の家で晩酌をする。外で飲み食いする習慣のない田舎町で、こんな仕事が成り立つものか不安だ。だがとにかく働いて、幼い子供を独りで育てていかなければならない。両親や親戚が反対しても離婚は自分で決めたし、これからの生き方も自分で決める。子供の頃のように両親の庇護のもとで安穏と暮らせる身分ではない。頼るべき夫はもはや他人だ。水商売なんていくら何でも子供のために良くない。両親は子供の事を持ち出すが、実際は世間体を気にしているのは明らかで、紗登子はちょっとムキになる。私の頑固さは子供の頃からよ。もう決めてしまったの。父はあきらめているが、母はまるで私がふしだらな人間になってしまったような言い方をする。飲み屋なんていかがわしい場所だと思っているのが悔しい。私は料理を作ってお酒も出す。でもお客さんにお酌をする訳でもないし、そばに座って話し相手をする訳でもない。田畑や野山だけで生きてきた母にしてみれば無理もないとも思うのだ。母の持っている飲み屋で働く女のイメージというのはテレビか映画で見たものだ。派手な化粧をして歓楽街で男達に媚びたり、だらしなく酔っぱらったりするようないかにも作り物めいたものだ。

飲み屋の主人は太っていて人当たりがいい。禿げ上がった額は血色が良くてそこだけ特別な生き物みたいだ。太い丸い指で鍋や包丁を持っているのは愛嬌さえある。主人はカウンターの中の厨房で料理をして、隣で紗登子も盛りつけをしたりお酒を用意したり洗い物などする。紗登子も簡単な料理はできるので、小柄で陽気な主人の妻が接客やレジを担当する。カウンターに8席あり、その後ろに3つのテーブルがある。開店前の数日は町に立って一日中チラシを配った。招待客や珍しがって来た人が意外と多くて初日は忙しかった。本番に向けて段取りは頭に入れていたものの、紗登子は緊張しっぱなしだった。ひと月も経つころには少しは余裕ができた。常連らしい客もできて近隣の町からも人が来るようになった。心配していたよりこの仕事はうまくいきそうだ。

幼稚園は小学校と町役場に挟まれている。後ろは小高い山で右前方に海が見える。紗登子は子供の送り迎えをできるだけ自分でするが時には母親に頼む。母親は紗登子の仕事を快く思っていないので不満そうな顔をするが、内心は孫を迎えに行くのが嬉しい。紗登子もそれを知っていて時間に余裕がある時でも、母さんお願いねと言うのだ。母さんは幼稚園からの帰り道、あの子と手をつないで歌を歌ったり話をしている姿は若返って見える。父にも私にも見せたことのない柔らかな輝いた表情だ。離婚してこの町に帰って来たのは、母さんにとっては良かったのだわと思う。いや、離婚したのがではなくて孫がそばにいる事が、と訂正して苦笑する。自分にとってはどうだろう。これからだ。紗登子はあの子の誕生日に何をプレゼントしょうかと考える。都会ではあれこれと品物に目移りして迷ったが、この町では何も無くて迷う。そろそろ店に行く時間だ。靴を履きながらこれはいつ買った靴かしらと思う。靴も服も買うのは子供の物ばかりで、自分の物はつい後回しにしてしまう。

おばあちゃん、これはお父さんが買ってくれた本だよと裕之が絵本を見せる。お父さんと公園で遊んだよとか一緒に電車に乗ったよ、などと聞くたびに富美はそうかいと笑ってうなずきながらも辛い。穏やかな優しい人だったのに、娘はそれが嫌になったというのだから何というわがままだろう。相性が合わなければ仕方がないが、父親のいない子はやはり不憫だ。大きな会社に勤めている義理の息子を自慢していたので、娘が離婚して帰って来てからは外に出るのが肩身の狭い気分だった。富美は孫が絵本をめくりながら目を輝かせているのを見て、好奇心と気の強さを娘から受け継いだらしいと思っている。父親から優しさもたっぷりもらった筈だが、はたして気の強さと優しさは同居できるものかしら。私は人間って優しいだけで充分だと思う。でも娘は、優しいだけの男なんてつまらないと言うのだ。

この熊の子はね、ひとりぼっちのオバケと友達になるんだよ。でもそれでね。今まで友達だった動物達と遊べなくなるんだ。オバケは他の動物達には見えないんだ。熊の子はおかしな奴だと思われちゃったんだ。裕之は絵本を見せながらおばあちゃんに一生懸命おはなししてあげる。小さな口から舌足らずの柔らかい声が出てくると、おばあちゃんの耳はくすぐったいような幸せでいっぱいになる。

両親が離婚してから裕之は左の親指をしゃぶる癖がついた。いつもくわえているせいで親指は特別に白くなっている。バスに乗って隣町に買い物に行く時も、幼稚園の行き帰りに手をつないでいる時も、紗登子がいくら注意してもなおらない。自分のせいかと後ろめたい思いもあってきつくは叱れない。一時的なもので、そのうちにやめるよと母親も言うので様子をみることにしている。裕之は標準語で育ったので田舎の方言がまだよく理解出来ない。もっとも標準語だって幼い子にはまだまだ難しいが、初めて祖父母と母親の会話を聞いた時、こんな不思議な言葉を喋れるなんて、お母さんじゃないみたいだとまじまじと顔を見上げた。自分の理解出来ない言葉が頭上で飛び交うと、母親の脚にしがみついたものだ。そして母親をいつものように質問攻めにする。ねえ、いま何て言ったの?母親と一緒の時はいつもそうだ。なぜ?どうしてなの?これは何?あれは誰?訊いても聞いても裕之は満足しない。

出来る事なら自然の中で子育てをしたいと紗登子は思っていた。夫と別れる事でそれが叶うなんて。紗登子は離婚を後悔はしていないが、裕之と海辺を散歩したり山でカブトムシを捕まえたり花を摘んだりしながら、あの人が居て親子三人だったらどうだったかしらと思う事がある。両親に挟まれて子供が楽しそうに歩いているのを見かけると、あれはほんの少し前の自分達の姿だと思う。時間をちょっと戻すだけで三人の生活があるはず。そんな思いを紗登子はすぐに打ち消す。裕之は父親の事を以前ほど口に出さなくなった。幼いながらも、母親が困った表情をするのを敏感に感じているのかもしれない。

ある日の休日、紗登子は裕之を連れてバスで一時間ほど揺られて買い物に行った。この辺りでは一番大きな町だ。バスを降りるとすぐ左手に海が広がっていて、潮風がひんやり気持ち良く吹いている。フェリーの港は旅客や貨物の運搬で賑やかで、紗登子はちょっとした旅行気分だわと思いながら裕之を見る。裕之は、お母さんお母さんあれを見てと、船から車がつぎつぎと降りて来るのを指差す。バス停の右手に長く続く商店街があって、手をつないだ二人はあちこちの店を覗いて歩く。あとでデパートの食堂で何か美味しいものを食べようね。子熊の絵のついた裕之の帽子を真っすぐに直してやりながら紗登子はそう言って、一瞬驚いた顔をした。

飲み屋にたまに来る幼なじみにばったり会ったのだ。彼とは高校は別になったが中学校までは一緒だった。一度は都会に出たが、今は親の仕事を継いで漁師をしながら海苔の養殖もやっている。養殖はブイで海面に浮かせた網で海苔を育てる。大きくはないが陸の加工場で乾燥から包装までする。身体の芯まで磯の香りが染込んでいるのだろうと、日焼けした笑顔を見て紗登子は思った。飲み屋には仕事を終えて作業着で来るが、きょうみたいにスーツを着ていると漁師には見えない。ユニフォームを脱いだスポーツ選手みたいだ。そういえば中学校ではバレーボールの選手で、女の子の間ではちょっとした人気者だったなと思い出す。私のタイプではなかったけど、あの頃よりむしろ今の方が心惹かれるものがある。紗登子は我ながら可笑しいと思う。

目元がちょっぴり父親に似ている男と親しげに話す母を見て、裕之はしゃぶっていた親指を付け根までくわえると、上目遣いで二人を見ながら指にかわいい歯形が付くまで噛んだ。

明るい月が空をころりと転がり、羊毛のような雲は酔っぱらいみたいにのろのろ漂っていた。わずかに風があるだけだった。オサムさんは自分のとりとめのない夢想につらつらと浸りながら、草むらでいつしか寝込んだ。新聞を配り終えて村の道端で休んでいるのだ。きょうも学校に行く途中の男の子達にからかわれた。自分が貧相な身なりであるのは疑いようがない。顔はくしゃっと真ん中に潰れたようだし、痩せているうえに極端ななで肩だしどう見たって立派とは言いがたい。だが町の旅館で働く美登里さんと自分は何の関係もない。オサムさんは、子供達は子供っぽい事を言うものだと自分を納得させた。極端な組み合わせは可笑しいのだ。みすぼらしい新聞配達のオサムさんが、若くてきれいな美登里さんに密かに思いを寄せていると想像するだけで子供達は笑えるのだ。美登里さんはきれいだし、自分達は彼女に憧れていると子供達はすなおに言えない。だからオサムさんをだしに使うのだ。オサムさんを見かけると子供達は、みどりみどり、みどりってどんな色?とはやし立てる。

オサムさんは戦争で右足を負傷したのでひょこひょこ歩く。オサムさんがずっと独りでいるのは、足だけでなく下半身を負傷したせいだと言う噂もある。戦争中は名誉の負傷と言われた。だが戦いの熱が冷めたら、まともな職にも就けない惨めな障害者というわけだ。あのいまいましい戦争が終わって3年目、年老いた母親と二人暮らしだ。80歳過ぎても母親はニワトリみたいに元気だ。背中を丸めて見えない羽をばたばたさせて働く。難しい知識など何もないが生きる知恵が体中にあふれている。山の事も田畑の事も自分の手のひらのように知っているのだ。だが息子の事は田畑のようにはいかない。

オサムさんは美登里さんの事など考えた事もなかった。だが子供達にはやし立てられているうちに何だか気になってきた。時々見かける美登里さんはいつもきりっと着物を着ている。夏に、河川敷の白詰草の咲いている道を日傘をさして歩く姿はしなやかだなと思った。秋に、ほうきで庭の落葉を掃いている横顔は優しいなと思ったし、旅館の廊下で立ち話しているのを見てどんな声なんだろうと思った。旅館は町の中央を流れる川のすぐ近くにあった。川には大きな木造の橋が架かっていたが、台風の度に危険な状態になったから、戦後すぐコンクリートに造りなおされた。オサムさんは橋の上から一段低い所にある旅館を眺めた。手入れの行き届いた広い庭は、大きな木々が植えられ小さな森のようになっていて廊下の一部しか見えない。旅館といっても、ここでは結婚式も行われたし町長選挙の時は集会もあった。旅館を借り切って子供の七五三を盛大に祝う金持ちもいた。オサムさんはそんな町の集まりには無縁だし、旅館に泊まる機会なんてある訳もない。いつも近くを通っているのに、あの中には自分の住む世界と違う空気が流れているのだろう。オサムさんは新聞をビニールで包む。いつしか小雨が橋を濡らし始めていた。

オサムさんは子供の頃は腕白で手に負えなかった。小学校を卒業する前だ。子供じみた勇気を見せるため、まだ木造だった橋の上から飛び込んで溺れた事があった。三階建ての家から見下ろす高さだ。下流に流されたが、たまたま網で漁をしていたおじさんに助けられた。おじさんは小さなオサムさんを岸に引っ張り上げると、両足をつかんで逆さにして水を吐かせた。洗面器いっぱいになる程の水を吐いた。オサムさんは一日寝ると不敵に笑ってまた橋の上に立った。さすがに二度目はみんなが必死で止めた。隣の馬小屋に忍び込んで裸馬に乗って山道を走ろうとしたり、ある時は遊ぶ金欲しさに米を盗んで売り払おうとした事もあった。それにあきらかに嘘のような嘘をつく悪童ぶりで、両親は息子の将来は犯罪者だと確信したものだった。

オサムさんはそんな昔を懐かしく思い出す事はない。あの頃は奇妙な熱病にかかっていた。そんな気がするだけだ。自分の経験というより映画で見たような映像だけの記憶のようなものに思える。母親が、あの頃のお前はと昔話を始めても他人事のように聞いている。母親は息子が松葉杖をつきながらも戦地から生きて帰ったのを喜んだが、何も話そうとせず押し黙ったままの息子を心配した。時間が経てば心や身体の傷も癒えて元に戻るだろうと思っていた。でも、ああとかうんとかそうだとか短い言葉しか言わなかった。きっと戦争のせいで息子は心が壊れて言葉を忘れてしまったのだ。子供の頃のように、作り話でも嘘のような嘘でもいいから喋って欲しいとさえ願った。母親は息子が即座に反応してくれなくてもいいと思っていたので、辛抱強く話しかけるのを止めなかった。

オサムさんは言葉を忘れた訳ではない。無茶なことをしていた子供の頃のように、何かを成し遂げるとか夢中になる事ができなくなった。理由は解らないが、母親も世界も自分の外で勝手に動いていて、自分とは何も関わりがないように感じるのだ。オサムさんは新聞を配っているが、新聞にいっぱい詰まっている筈の情報と自分は何も関係ない。新聞を読んで言葉は理解するが、文字を理解するというそれだけだ。文字の表面だけが入ってきて内容が入って来ない感じだ。オサムさんは、自分の配る新聞が文字の無いただの白い紙になってしまう夢を見た。母親が言うように、自分は病気になってしまったのかもしれないが、母親の愚痴に過ぎないと思ったりもする。

オサムさんは新聞を配達する家を間違えたり、集金の時おつりを間違えて渡すようになった。自分では普通の行動のつもりでも、傍から見たら奇妙なのだと薄々気付く事もあった。しかし、そんなふうに客観的に自分を見る事も徐々にできなくなっていった。子供の頃から知っている人達はオサムさんを気の毒に思ったり、触れてはいけない存在だと思うようになった。オサムさんは新聞配達を辞めざるをえなかった。黙ってずっと橋の上から旅館を眺めているオサムさんが毎日見られるようになった。子供達は何の反応も無いオサムさんに飽きて、からかうのはもうとっくに止めていた。オサムさんは美登里さんの姿を見かけても名前を思い出せなかった。ただ不思議に懐かしい人だと思った。だがいつどこで会ったのか思い出せない。優しい気持ちになるから彼女を見ているのは好きだった。胸がいっぱいになるのか、からっぽになるのかさえもう解らない。

強い日差しが町中に濃い影を作っていた。きらきらまぶしい夏だった。オサムさんは橋の上から跳んだ。川の水は大雨の後で膨れ上がっている。きょうは涼しげな鮎の姿も水草も見えない。オサムさんの姿は大きな柳の所で濁流に呑み込まれて見えなくなった。そこは川幅が狭くなっている所で流れが急に早くなり、大量の水が海に向って一気に駆け下りた。

母親は葬儀の時思った。みんなの言う事は間違っている。あの子は死の意味など解らなくなっていたし、自殺なんて頭に浮かんだ事さえ無い筈だ。きっと子供の頃の自分に戻ったのだ。みんなを驚かせようと得意げに笑って橋の上に立ったあの時、あの時に一瞬戻ったのだ。何も思い出せなくなっていたあの子が、あの瞬間の事だけ思い出したのだ。三度目の挑戦は誰にも邪魔されず-------あの子はまんまとやってのけたのだ。

夕べから、止みそうで止まない未練がましい小雨が降り続いている。いつもより早く起きて、伊助さんは雨合羽を着て自転車で出かける。職場である町役場に行く前に、きょうは市場に寄るつもりだ。自転車の後ろの荷台には、段ボール箱に入れた白や黄色やピンクの百合の花を積んだ。裏の畑には、以前は大根や人参を植えていたが、今は季節の花を植えて売る事にしている。近所の人には、煙草銭や酒代くらいは稼げますよと言っているが、伊助さんは煙草は吸わないし、酒もあまり強い方ではない。伊助さんが、庭の水たまりを避けて自転車を走らせようとした時、背後から女房の大きなくしゃみが聞こえた。あいつはいつも急き立てるようにくしゃみをする。花を売って買う煙草も酒も、ほとんどあいつの体に収まる事になる。伊助さんは、水たまりに映る華奢な自分の姿を見て苦笑いする。

裏の畑に花を植えようと言ったのは伊助さんの方だった。村のどこにでもある花など売り物になるわけがない。そう言って女房が植えた、西洋から入ってきた造花のような花は、正直なところあまり馴染めない。むしろ、山野に自生する山百合や野菊や女郎花などが好きだ。道端や野山に普通にあって、今まで見過ごしてきた露草やドクダミさえも、最近は愛おしく感じるようになった。だいたい、売り物として花を育てたかった訳でもない。老いを感じている自分にもできる趣味を、今まで持った事のない趣味というものを見つけたかっただけだ。

女房のマツさんは、伊助さんと違い、道端のキンポウゲやアザミなどをしげしげと眺めたりはしない。マツさんに言わせると、あれは牛の餌にもならない邪魔な雑草に過ぎない。田んぼのあぜ道に生えていたら、刈り取って捨てるしかないものだ。マツさんは花なら薔薇が一番だと思っている。凛として気品があって華やかだ。家の入り口に植えた薔薇が咲く頃、立ち止まって眺めては、香りを嗅いで行く人がいたり、アーチ型の真っ赤な薔薇の門を自分がくぐる時、マツさんは満足の笑みを浮かべる。肥料や剪定の方法など特別な知識はないのだが、庭の土壌が薔薇に合っているのだろう。台所から出た野菜屑や、卵の殻や米の研ぎ汁などを薔薇の根元に捨てながら、こんなものがあんなにも見事な花に変わるなんて、と感心する。

夫婦には、町の電気屋に勤める息子がいる。息子は結婚して町に住むようになり孫もいる。この息子のお陰で村で一番早くテレビを買ったが、それはテレビ放送が始まって4年目の事だった。夕方になると、近所の子供達がテレビ見たさに押しかけた。五六人で連れ立ったり、自転車に二人乗りで来る子もいたし、30分の道のりを、よちよち歩きの妹の手を引いて来る子もいた。ちょうど夕食時ではあったが、夫婦は早めに食事を済ませ、誇らしげに子供達を迎えて、土間や縁側にずらりと並んでいる顔を見渡した。子供達の親は我が子を送り出す時に言い聞かせた。ちゃんと挨拶をしなさい。おとなしく静かに見せてもらいなさい。そして中には、夫婦へのお土産としてお菓子やみかんや野菜を持たせる親もいた。子供達は、紙芝居では感じることのなかった輝かしい未来を、漠然とではあるがこの電気仕掛けの四角い箱に感じた。村にテレビが普及するようになるまで、伊助さんの家は夕方から夜にかけて毎晩賑わった。

伊助さんが、ますます野の花に強く惹かれるようになったのは、もう子供達がテレビを見に来なくなった頃だ。マツさんの希望通りに、裏の畑では市場で売るための花を育てたが、遠慮がちに野山から花を取ってきて庭に植える事もあった。ある時庭の隅に、田んぼのあぜ道から掘ってきた彼岸花の球根を植えた。マツさんは、これには毒もあるし墓に植える死人花だと反対した。夕方薄暗くなって、遠目で赤い彼岸花の群生を見ると火事のようだと言った。藁葺きの家から瓦屋根の家に建て替えたばかりなのに、マツさんは火事なんて想像もしたくなかった。伊助さんは、自分より体も声も大きなマツさんに説得されて仕方なく諦めた。内股でしなしなと歩き、いつも気の弱そうな笑みを浮かべている伊助さんは、この時も同じ笑みを浮かべていた。

伊助さんは、マツさんの気に障らない程度のささやかなものなら良いだろう思った。まず缶詰の空き缶の底に穴を空けて、小石を入れ土を入れてすみれを植えてみた。すみれなんか村の誰一人として気にも留めない。ありふれているから誰もその花をじっくり観察した事などないのだ。伊助さんも、すみれは目立たない弱く可憐な花だと、その程度に思っていた。だが杉林の斜面や岩の割れ目にもしっかり生えている姿は、意外に強いものに思えてきたし、種類も多い事に気付いた。花の色は青紫の淡いものから濃いものまで、ピンクや白いものもある。飾り気のない清純な花は、市場に売る花には無い気品さえ感じる。売り物の華やかな畑の花を見ながら、何か大味で見栄えだけのものに感じて仕方がないのだ。

ある日伊助さんは、役場からの帰りに植木鉢を10個買って帰った。この植木鉢に植えるものをいろいろ考えていたが、村の坂道を自転車を押して帰りながら、植木鉢を買った自分を急に愚かしく思い始めていた。山や野にあるものを自分の手元に置く事に何の意味があるだろう。もともと自分には収集癖など無いし、所有欲も強い方ではないと思う。野いばらは丘の上で見れば良いし、桔梗は草刈りのついでにいくらでも見る事ができる。マツさんの言う通り、村のいたる所に数えきれない程、名も無い花が年中自生している。伊助さんは、何だかいたたまれない気持ちになった。ひょっとしたら最近の自分のこだわりは、マツさんに対する子供じみた反抗心からきているのか。でも結婚してすぐに家庭での主導権はマツさんが握ったから、今さら抵抗も反発もないものだとも思う。自分に不都合な事があっても、人の良い世伊助さんは笑って済ませる。状況を受け入れるだけで変えようとはしない。マツさんはそれに苛立った。伊助さんは家に着くと、マツさんに気付かれぬように、10個の植木鉢を縁の下のずっと奥に押し込んでしまった。それと同時に、家の周りを野の花でいっぱいにしたいという気持ちも押し込んだ。

小学校に通うようになった孫娘が自転車に乗れるようになった。一人で時々遊びに来るようになったが、自転車の運転はまだ心もとない。マツさんは女の子が自転車に乗るのには反対だった。古くさいと言われようが、あんな乗り方をする自転車は女に相応しい乗り物だと思えないのだ。息子はそんな母親を笑い飛ばす。町ではオートバイや自動車を運転する女性が増えているし、そのうち飛行機だって女の人が飛ばすようになるとからかった。マツさんは空を見上げながら、あんなものに乗る人はどんな神経をしているのかといぶかしく思う。

マツさんの薔薇は、大小種類もさらに増えていつも見事に咲いた。孫娘が自転車で転んだのは、咲き誇った庭の薔薇の根元だった。前輪が小石に乗り上げて滑ったのだ。小さな体は、去年植え替えたばかりの数本の薔薇を倒して転がった。棘が腕を裂いて、額と頬も傷つけた。女の子の顔に傷がつくなんて、と年頃になった孫を想像してマツさんは暗くなった。孫が町の病院に運ばれた日の夕方、見慣れないにこやかな男と村の顔見知りが訪ねてきた。話には聞いていたがうちにもやって来たか、とマツさんは思った。人の不幸を嗅ぎ付けてはすぐさま勧誘に来る連中だ。

村の数人は熱心な信者になっていた。この宗教を信じていればこんな事故は起こらなかった筈だ。不幸が起こるのは信心が無いか、信心が足りないからだと男は言った。マツさんは、村の信者の状況がちっとも良くなっていない事を間近で見て知っている。信者になった若い夫婦には知恵おくれの子供が生まれたし、宗教に夢中になった女房に愛想をつかして、亭主が家を出て行った家もあった。信仰すれば薔薇色の世界が開けるらしいが、薔薇色はうちの庭だけで充分だと皮肉のひとつも言いたくなる。

黙って様子を見ていた伊助さんは、自分達にその気は全くないからもう帰ってくれと言った。マツさんは意外だった。長年一緒に居るがこんなにはっきりと自分の意見を言う人ではない。いつもの気の弱そうな表情はそのままだが、言葉は強かった。だからなのか、妙に切迫した気持ちが伝わったようだ。にこやかな男は表情を変えて、この家にはまた必ず良くない事が起こると捨て台詞を残したが、一緒に来た村の信者は、何もそこまで言わなくても、と言いたげに申し訳なさそうに頭を下げた。孫の傷は数週間ですっかり消えた。孫は懲りもせず自転車を乗り回し、マツさんの心配は消えない。

伊助さんは、今朝も花を自転車に積んで、マツさんの大きなくしゃみに送られて市場に出かける。マツさんは墓に花を絶やさない。細かい雑草を抜きほうきで周りをきれいにする。墓だけでなく、道端のお地蔵さんや田の神様にも花をあげて掃除もする。そうするのが当たり前だと思ってそうするだけで、宗教だの信仰心など考えた事も無い。伊助さんは、自転車を漕ぎながらそろそろ彼岸花の季節だなと思う。あと数日で、マツさんの言うように、村のはずれの墓の辺りは彼岸花の群生で火事のようになるだろう。

ハル婆さんは、田んぼに囲まれた村の坂道を歩いている。山に杉の葉を拾いに行く途中だ。かまどや風呂の焚き付けには、油分のある杉の葉は最適だ。カラカラに乾いた葉は、腰の曲がった婆さんが背負うのにも軽いし、とにかく燃えやすく火力も強い。婆さんは山際の小高い田んぼの所で脚を止める。そして、田植えを終えたばかりの田んぼを見下ろして手を合わせる。

10日程前に近所の幼い子供の姿が見えなくなった。双子の女の子のうち、ひとりは母親と一緒だったが、もうひとりが消えてしまった。村のみんなで子供が遊びに行きそうな場所を手分けして捜した。小川も薮の中も防空壕の中も、煙草の葉を乾燥させる乾燥場の中も、古木の根元の空洞の中まで捜した。みんなが諦めかけた夕方、女の子は薄暗くなった田んぼで発見された。ハル婆さんが手を合わせている小高い道の下だ。田んぼの泥の中に、女の子は頭から刺さっていた。

婆さんは不思議な因縁だと思う。3年前双子の母親は、この田んぼで田植えをしている時に、急に産気づいてふたりを産み落としたのだ。生まれたこの同じ場所で死んでしまうなんて、と呟いてから、一瞬自分の不吉な想像に驚いた。ひょっとしたら、生き残った双子のもうひとりの方も、ここで死ぬ事になるかもしれない、そんな思いが頭をよぎったからだ。婆さんは深い溜め息をついて、生まれた場所で死んで行くのは自分も同じだと思った。この村で生まれこの村で結婚して、この村でこの歳まで生きてきた。婆さんは75歳までは自分の歳を数えていたが、あれから5年経ったのか10年経ったのか、それ以上なのかはっきりしない。いずれにせよ、もうすぐお迎えが来るだろう。

ハル婆さんは病気で連れ合いを亡くし、戦争では息子を亡くしたが、戦争が何故起こるのか、誰が起こすのかなどとは思った事もない。病気も戦争も台風も婆さんには特別の区別はない。台風の時崖くずれで家が潰され、下の川まで押し流されて妹夫婦が死んだ事と、息子の死も婆さんにとっては同じ事だ。戦争や台風を責めたところで死んだ者が生き還るわけでもないし、今度の女の子の事だって、田んぼが悪いわけではない。人の生き死には、ただ厳粛に受け止めるしかないのだと思っている。

婆さんはたまに古い写真を木箱の中から取り出す。カビ臭い懐かしい匂いがする。懐かしいのはカビの匂いなのか写真なのか解らなくなる。軍服姿の息子は帽子を目深に被り、口元をきりっと締めている。この写真が初めて手元に届いた時、近所の人達は立派な姿だと褒めてくれたが、婆さんは不満だった。この子は帽子を被らずにおでこを出した方が賢そうだし、こんなこわばった顔より、いつもの優しい笑顔を残してくれたら良かったのに----。言葉には出さなかったが恨めしかった。婆さんは黄ばんだ写真を見つめながら、もう悲しくはない筈なのに、何故かぽろぽろ止まらない涙に戸惑う。

婆さんは貧しい農家に生まれたので、まだ物心もつかないうちから、川からの水汲みや炊事を手伝った。水道がなかった頃、幼い子に水汲みは重労働だった。庭に井戸が作られて、ポンプできれいな水が汲み出せるようになった時は嬉しかった。水汲みは楽になったが生活は相変わらず楽にならず、尋常小学校にも満足に通えなかった婆さんは、ひらがなを読むのがやっとだった。農作業に文字は必要でなかったから、とくに不自由は感じなかった。息子からの手紙は連れ合いが読んでくれた。連れ合いが亡くなると、息子はひらがなの手紙をくれたが、息子の文章がヘタなのか自分の読み方が間違っているのか、読むのに時間がかかった。この地方の方言しか話せないから、標準語で書かれた手紙の意味が解りかねたのだ。婆さんは郵便受けを持っていなかった。郵便配達員は心得たもので、婆さんが留守の時は縁側に手紙を置いて、それが風で飛ばされないように小石を乗せておいた。

村はずれの段々畑の上に住む前園の爺さんは、ハル婆さんの幼なじみだ。やはり貧しい農家で、三人兄弟の長男だった爺さんは、戦争前に遠く離れた街の工場に働きに出た。勿論、この頃は元気な若者だったのだが-----親の借金を返すために製鉄会社で働いた。会社が定期的に発行する、工場の機械類や営業に関する小冊子などを熱心に読んだ。もともと知的な好奇心が強かったので、新聞は隅々まで読んだし、本も読むようになった。26歳の時、山向こうの村から6歳下の嫁をもらったが、親同士の話し合いで決まった結婚だった。ふたりはお互いの顔も知らずに結婚した。

前園夫婦は懸命に働いて親の借金を完全に返した。都会の暮らしにすっかり馴染んで2人の子供を育てた。戦争が終わると長男の彼は、年老いた両親の面倒を見るために田舎に帰る事にした。子供達は父親に逆らう事はなかったが、自動車も電車も、商店街も無くて、辛うじて電気はあるらしい、そんな山の村に帰るのは不安でいっぱいだった。しかし、そういうこれから先の不安より、何といっても友達と別れるのが一番辛かった。子供達の気持ちは夫婦もよく解っていた。辛い別れを経験しなければならないのは、自分達も同じだった。

村に帰ってきた前園一家の生活は、今までと全く違うものになった。夫婦は農家の生活をよく解っていた筈だが、それでも農作業の大変さを改めて知った。勤務時間が決まっていて、ささやかながら給料も安定していた頃、家族揃って遊園地に行く程度の余裕はあった。だがここでは米や芋や菜種を作っても、すぐ現金収入にはならない。牛を飼って子牛を売るにも、毎日毎日草刈りが必要だ。子供達は遊園地に行く代わりに、鍬や鎌を持って田畑や山に行く事になった。

前園の爺さんは村に帰ってから日記を書くようになった。日記といっても、大学ノートには、その日の天気と温度だけが毎日鉛筆で律儀に書かれた。たまに、稲の苗床作りとか田植えや草取りや害虫駆除の事、野菜の種まきの事などを箇条書きに書き込んだ。何十年も書き続けられたこの単純な日記からは、爺さんの心情を読み取れるものなど何も無かった。ただ、「2月26日、天気快晴、温度7度、妻の死」と書かれたページを見つけた時、爺さんの息子の胸は痛んだ。

ハル婆さんも前園の爺さんも長く一人暮らしを続けている。婆さんにはもう連れ合いも息子もいないが、前園の爺さんには都会に住む息子が二人いる。長男が一緒に住もうと言ってくれるが、もう昔の自分ではない。すっかり農夫になった今は、小さな田畑や山で過ごすのが性に合っている。今さら都会には住めない。裏の畑の野菜は自分を必要としてくれるが、都会で自分を必要としてくれるものなどあるだろうか。一人暮らしの今よりさらに孤独になってしまうだろう。爺さんにはそんな予感がする。

夕方、前園の爺さんはハル婆さんの家に向う。山で穫れた茸を持って行く。婆さんはお礼を言ってお茶を出して、他愛ない世間話をする。婆さんは若い頃はお茶の葉も自分で摘んだし、味噌や醤油も自分で作ったものだった。今は何もかも店で買うようになった。若い頃の二人の生活は、都会と村とで随分異なるものだったが、歳とともにすっかり似たような暮らしぶりになった。きょうの爺さんは茸のほかに野いちごも摘んでいた。ツワブキの葉を漏斗状に丸めて、楊枝の代わりに細い木の枝で留めて器を作り、その中に赤やオレンジのいちごを入れていた。幼い頃のママゴト遊びみたいだ。そう思いながら婆さんに渡した。

翌朝、ハル婆さんは知らせを聞いても、しばらく理解出来ず台所に突っ立っていた。爺さんの呉れた野いちごは、まだ赤く艶やかに夕べのまま残っているのだ。前園の爺さんの死は何かの間違いだろう。婆さんは、今朝目覚めの直前、戦争に行く息子を見送る夢を見た。軍服の息子は、紅潮した7歳の幼い顔で両親に敬礼したが、夢の中の婆さんは不思議に思わなかった。たぶん、今も夢の続きを見てるのだ。そう思いながら、婆さんはゆっくりと甘酸っぱい野いちごを口に含んだ。

僕の頭の下でカサコソと動き回っているのはネズミだ。こいつは僕の頭に住み着いているんじゃないかと、一瞬錯覚しそうになる。臆病なくせに耳元まで近づく事があるからだ。正体は見せないが、乾いた音を移動させながら自分の居場所をひっきりなしに主張している。確かに、ここはネズミにこそ相応しく、僕の居るべき場所ではないのかもしれない。いや、とまた考える。自分に相応しいと思える場所などそもそも何処かにあるのだろうか。もうすぐ二十歳だが、僕には何の経験も無いし自信も無い。何をすべきか解らないし自分の能力を信用してもいない。

夜の8時から朝の8時まで、今夜は夜勤だ。工場の中は機械の発する熱で暖かいので、冬でも半袖の作業着で働く。夜中の12時から1時間の休憩があり、食堂で飯を食って残りの時間をいつもここで過ごすんだ。漫画やファッション雑誌や週刊誌やポスターになり損ねたミスプリントの紙が、小高い山のように印刷工場の脇に積んである。むせるようなインキの匂いに包まれて、生暖かい紙のベッドに寝転んで仮眠をとる。同期の仲間が次々と辞めて行き、3年目になると6人のうち結局僕一人だけが残った。気楽に話せる仲間が居なくなってから、ネズミには悪いが、ここが僕の唯一くつろげる場所になった。

僕は平版印刷2課の1係に配属された。まだ輪転機は導入されていなくて、一枚ずつ印刷するドイツ製の4色刷りの機械が6台並んでいる。大抵の印刷物は赤青黄と黒のインキで再現できる。黒のインキを僕らは墨と呼ぶ。オフセット印刷用のインキは大きな缶入りの柔らかい粘土状だ。インクと言えばさらさらの液体を思い浮かべるから、やはりこれはインキだ。正月の特別号の雑誌の表紙などにたまに蛍光色を使う事がある。その時は、1メートル以上はある細長いインキ壷から4色のインキをヘラでかき出し、ローラーも洗浄剤のトリクレンできれいに洗ってインキを入れ替える。

大きな機械なので機械主任を中心に4人で担当する。僕と歳の近い先輩とで機械の後ろで紙を調整する。畳半分程の大きさの紙を、機械の給紙の位置に自分の背丈程に積み上げる。紙は時にカミソリのように指をスパッと切るし、慣れないとなかなか難しい。きちんと揃えて積まないと機械にうまく入っていかないのだ。紙が折れていたり、積み方が曲がっていたりするとローラーが紙を巻き込んだり、版が傷つく事だってある。機械の前では主任と補佐役が原稿通り印刷されているか確認する。インキの壷に付いているつまみを回してインキの量を調整したり、文字の潰れや汚れや版の傷にも注意をはらう。先週僕らの機械では百科事典を数ページ印刷し、今週は大判の画集を刷っている。僕の好きなダリの画集だ。柔らかい時計や燃え上がるキリンや、魔法のような描写の風景を見るのはわくわくする筈だったが、仕事となるとあまり面白いものでもなかった。

長い夜が終わった。交代の組の人達に引き継ぎを済ませ、インキや油で汚れた手を洗っていると、隣の機械のムラさんがやって来た。ムラさんは自分の息子ほども若い機械主任の助手役だ。定年を半年後に迎えようとしているが、白髪の髪以外はまだ若々しい。頑強な体格は、普通の人の倍もあるであろう太い骨を想わせる。穏やかで素朴な眼をしていて、彼の怒った姿を見た事がない。顔も体格も似ていないのに何故か父を思い出させる。ムラさんと並んで手を洗っているとほっとする。

「田舎に帰らないのか?」ムラさんが訊ねる。正月には田舎での成人式に出席するつもりなんだ、と友達に話すような口調で僕は答える。ムラさんとはいつもこんな話し方だ。3年ぶりの帰郷だが、僕はホームシックを知らない。田舎を恋しいと思う以上に、東京の刺激の方が新鮮だ。どうやら僕の機械主任もムラさんも、地方から上京して来た僕の年頃の若者は、田舎恋しさに密かに泣いていると思っているらしい。彼らの時代はそうだったのかもしれない。

ある日の休日、僕はお気に入りの映画監督フェリーニの「ローマ」を観た。前作の「サテリコン」にも夢中になって何回も観た。猥雑で不可思議で大らかで可笑しくて、どこか懐かしい。映画って、こんなにもあからさまに監督個人の趣味趣向で好き勝手に作れるものなんだ。映画スターが様々な役を演じてみせるものが映画。その程度の認識しかなかったのでショックだった。映画館を出てぶらぶらしていると、歌舞伎町でムラさんを見かけた。場違いな気がした。

黒いコートと深い赤色のマフラーが大きな体に似合っている。渋い初老の俳優みたいだ。以前機械主任が、親しみと少しのからかい気分で「爺さんはあれでなかなかの読書家で趣味人なんだ」と言ったことがあった。工場で真面目に働く作業着のムラさんしか僕は知らなかったのだと気付く。仕事を終えると僕は作業着のまま近くの独身寮に帰るし、ロッカーで私服に着替える人達に付き合う事などない。ムラさんは目を細めて煙草を吸いながら時計を気にしている。誰かを待っているようだ。人混みの中から若い女性が近づいてムラさんに声を掛けた。僕はムラさんに挨拶をするタイミングを失った。客引きの声や店から道に流れだす音楽に背を向けて、二人がゆっくり歩き出すのを僕は見送った。

いつものように仕事を終えて手を洗っていると、ムラさんが隣の蛇口にやって来た。「男にしておくには勿体ないな」初めて見るようにおどけて僕の顔を覗き込む。僕の長い髪をからかう時の決まり文句だ。係長に言われるとむっとするが、ムラさんに言われるとつい笑ってしまう。「定年で隠居させるには勿体ないな」僕は冗談めかして言葉を返すが、本当は胸が詰まる気分だ。

この前の休日に、新宿でムラさんに似た人を見かけたよと言うと、息子に会ったと言った。二十代半ばで結婚して2年後には突然奥さんを亡くしてしまい、それ以来ずっと独りでいると聞いていたので、子供がいるとは思っていなかった。それにしても、ムラさんと一緒だったのは女性だった筈だが、僕はそう言いかけて後悔した。ムラさんはちょっと寂しそうに笑って、あれが息子なんだと言った。「最初に悩みがあると打ち明けられた時は、出来の悪い冗談だと思った。とっくに成人している息子の人生に口を出したり、指図したりする気なんかなかったが、アレにはまいった」

そして、重苦しい沈痛な親子喧嘩の後、息子とは連絡が取れなくなり、この前が6年ぶりの仲直りの再会だったらしい。「幸いな事に、人生には諦めたり忘れたり、許しあう時間はたっぷりあるってことだ」にこっと笑ってそう言う。こんなに身近な人なのに、日頃は決して見せないムラさんの深淵を覗いた気がした。他の同僚が手や顔を洗いにやって来たので、ムラさんは話を止めた。ロッカーに脚を向けながらムラさんが小声で言った。「息子の奴があまりにも母親そっくりになっていたので、思わず女房の名前を呼びそうになったよ」

朝が来るとほっとするのが常なのに、きょうは迎えたくない夜勤明けだ。ムラさんがいよいよ工場を去る時がやって来ても、機械は唸りながらいつものように回り続けている。ムラさんは、他の機械を動かしているみんなに笑顔で別れを告げて回る。課長や係長はいつもより特別な笑顔を作り、年上の部下をねぎらって肩をぽんぽんっとたたく。ムラさんは、紙とインキの匂いを改めて確認するようにちょっと顔をあげる。そして丁寧に頭を下げた。

僕はこれからも仕事の途中や休憩時間や手を洗う時に、ムラさんの姿を捜している自分を想像する。でも寂しいのはしばらくの間だけで、みんなと同じようにいつしか忘れてしまうのだろう。辞めていった同期の仲間の顔や思い出が薄れてしまったように、全ては時が包み込み彼方へと押しやる。まだ新婚だった頃の奥さんの死や、理解できない息子に対する言い様のない悲しみから、ムラさんは長い時間をかけて立ち直った。それに比べれば、僕のこんな感傷的な気分など一瞬のものでしかないのだろう。

右端の3号機が突然紙を詰まらせて止まってしまった。たぶん、折れた紙が大量にまとめて機械に入ってしまったのだ。ムラさんを囲んでいた僕らはちらっと振り返る。よくある事だ。トラブルはすぐに解消されて、何事もなかったように機械は回り出した。屈託のない女性歌手の晴れやかな笑顔が、カシャカシャという無機質な音とともに生まれる。3号械は、印刷中のアイドルのポスターを再び順調に刷り始めたのだ。

先週土曜日、個展が無事終わりました。毎日ギャラリーに居たので、いろんな出会いがあって良かったな。祭りの後みたいに、ちょっと寂しい気分でもあります。今回も平面と立体の展示をしましたが、立体と言っても僕のは彫刻家の作る物とはあきらかに違います。色とマチエールが僕にとっては大事です。でも、もっとそれより、立体自体の空間やボリューム感を意識した立体を作ってみたいとも思っています。部屋の状況が許せば大型の物を作ってみたいのですが、無理かな。さて、4月の三人展にむけてまた作り始めます。

しばらく更新しなかったら、なんだか言葉が浮かんできませんので作品の写真をUPします。

|

平原辰夫展2008.1.28(月)-2.2(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) 金曜日は20:00まで開廊 GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座6-10-10第二蒲田ビルb1f tel 03-5537-6988 ●地下鉄銀座駅下車(A3)出口  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

2007年のページを見る

2006年のページを見る

2005年のページを見る

2004年のページを見る

2003年のページを見る