三 人 展

平原辰夫・橋本憲治・岡村光哲2011.4.5(火)-4.10(日)

12:00〜19:00まで

(但し最終日は17:00まで)

gallery space pause

gallery space pauseギャラリー スペース パウゼ

〒162-0826 新宿区市谷船河原町9

会場 tel 03-3269-5007

事務所 TEL/FAX 03-3269-7008

●JR飯田橋(西口)、地下鉄有楽町線、南北線(B3,B2出口)より徒歩5分

信号一つ目手前

作品画像および地図をクリックすると拡大されます

10月2日

やっと暑さから解放されて、また、小さな話を書いてみました。

来年の個展に向けて、作品作りも本腰を入れなきゃと思っています。

僕はトランジスタラジオを抱きしめていた

高校生の僕にとって叔父さんは憧れだった。叔父さんは、田舎に住む僕に手紙を添えて本を送ってくれた。ランボーも叔父さんが教えてくれた。彼の詩は、今の君の年代や気持ちにぴったりで共感する筈だよと書いてあった。詩というのは何だか甘い感傷的なものという偏見を持っていたので、ちょっと苦手だった。でもランボーは教科書の詩とは全く違っていた。新鮮で驚いた。叔父さんに褒めてもらえるような手紙を書きたくて何度も読んだ。僕はせいいっぱい背伸びして辞書を片手に書いた。国語の読書感想文よりずっと真剣に書いたと思う。本を読むのは好きだったが、国語の点数のために感想文を書く気なんてまるでなかった。先生に気に入られたらみんなの前で読まされるハメになる。そんなの恥ずかしくて耐えられない。

叔父さんへの手紙には、自分の生活の様子を思いつくまま何でも書いた。学校での退屈な授業の事や、休み時間は独りで図書館で過ごす事。ある女の子に片思いしている事や、自分の進路や未来が全く見えていない事など、よくある高校生らしい悩みが多かったと思う。人が文字を発明したのは改めてすごいことだと思う。文章は自分の意志で書いているにも関わらず、僕を思いがけない方向へと引っ張っていく。書こうと思っていなかった事まで、まるで連想ゲームのように僕を遠くに誘う力がある。それに人見知りの僕は話し言葉より、書き言葉の方が楽で自由になれる気がする。でも僕は書き始めると、言いようのない不満や悩みや孤独を強調するように書いてしまう傾向があった。

そのせいか叔父さんの手紙の書き出しはいつも決まってこうだった。「孤独なコーイチ君、健やかに生きていますか」僕は最初はからかわれていると思って腹立たしかった。僕の事を子供扱いしてるんだ。しかし、何回手紙をやり取りしても決まって書き出しはこうだった。いつしか僕は笑って読めるようになり、叔父さんのユーモアも、孤独も察するようになった。叔父さんが冗談で書いたような手紙にこそ、僕は孤独を感じるようになった。それは僕の深読みだったのかもしれないし、当時の自分の気持ちの投影でもあったかとも思う。いずれにせよ、僕は叔父さんと何か言い難い気分を共有していると信じていた。叔父さんの存在を感じる時、僕は以前のようには孤独を感じなくてすんだのだ。一人の理解者が居てくれるだけでこんなに気が安らぐものなのだ。

叔父さんに貰った大事なもの、そのひとつがトランジスタラジオだ。学校が終わって自分の部屋に帰るとまずスイッチを入れた。FEN放送をつけっぱなしで宿題をした。言葉は解らなかったが宿題をやるにはむしろ都合が良かった。音楽さえあればいい。母は煤けた茶色のラジオで歌謡曲を聴いていた。古い大型の真空管のラジオだ。幼い頃はいつも母と一緒だったから歌謡曲を自然に憶えた。でも今僕はビートルズの「ヘルプ」をまるで自分の気分と同じだと思って聴くようになっていた。「訳の解らん音楽」と母は言った。コニー・フランシスもローリング・ストーンズもトリオ・ロス・パンチョスもデューク・エリントンも、ラジオは何でも聴かせてくれた。母にとって僕の部屋から漏れてくる音楽は聴くに堪えない騒音でしかなかった。一人息子の事を理解できず、母の気苦労と白髪とシワはますます増えていった。

学校にも馴染めず、家では心配症で口うるさい母の、クモの巣に絡めとられたような僕の世界は、少しずつではあるが変わりつつあった。息苦しい僕の小さな世界に新鮮な風が入って来たんだ。言いようのないもやもやに圧迫された頭の片隅から、別の世界がすーっと広がっていくようだった。新しい映画や絵画や音楽などの話が叔父さんの手紙にはさりげなく書かれていたが、手紙を僕がどれほど待ちこがれていたか、叔父さんは想像もしなかっただろう。山の緑と澄んだ水だけが取り柄の海辺の町。僕はこの田舎の町から、叔父さんの住む東京に初めて行く事になった。待望のの夏休みだ。母は僕が東京に行く事に反対した。母は小さな店をやっていた。バケツやトンカチや釘やノコギリに、洗剤やタワシまで売る雑貨屋だ。裕福ではなかったがお金の事で反対した訳ではなかった。僕にとってはヒーローの、この叔父さんこそが反対の理由だった。

母は怒りとも悲しみとも受け取れる顔で言ったものだ。父さんが死んだのはあの人のせいだ。それから、ちょっと言い過ぎたというように眉間のシワを深くした。父は男だけの4人兄弟の長男だった。叔父さん以外の兄弟は貧しい祖父を助けるために、中学を卒業すると自動車工場や料理店で働くために家を出た。父もそうだった。製鉄会社に十年勤めて田舎に帰り、雑貨屋を始めて、港の食堂で働いていた母と結婚した。叔父さんは学校の成績も良かったし、先生の強い薦めもあって高校に進学し大学まで行った。兄弟の援助、特に僕の父の経済的な支援があってのことだ。兄弟といっても父と叔父さんは12歳も離れていて、おそらく父の気分として、叔父さんを見る目は保護者のそれに近かったのかもしれない。

愚痴っぽい母の言葉だから僕は全てを鵜呑みにはしないが、父は自分の生活を犠牲にしてまで叔父さんに尽くしてやったと言う。父さんは自分の出来なかった夢を叔父さんに託したのだと母が言った。どんな夢だったのかと僕は訊いた。母は父の夢なるものを何も理解してはいないようだった。男達の考える事は、夢物語みたいに地に足の着いていない事ばかりだ。母はそう言って責めるように僕の目を見た。お前もそうなのかという視線を感じながらも、僕は叔父さんと一緒の自分を想像する。東京の街を気ままに歩き回る自分や、映画館や美術館やコンサートに通い、ジャズ喫茶でコーヒーを飲んでいる自分を想像したが、母の働いている姿を見ると現実に引き戻された。こんなのは子供じみた妄想に過ぎないのかと疑ってみることもあった。それにしても、妄想に子供じみた幼稚な妄想とか分別のある大人の妄想とか、違いがあるのだろうか?

僕は新宿駅に昼過ぎに着いた。こんな人混みは初めての経験だ。田舎ではお祭りでもこんなに人は集まらない。叔父さんとの約束どおりに東口の階段を上った。右も左も解らないので上った所で待っている事にした。初めて見る東京の空は低く曇って街全体がくすんで見えた。山の木々の葉まで鮮明に見える田舎とは明らかに空気が違う。車の音や行き交う人の言葉やどこからともなく聞こえてくる音楽など、街のざわめきで確かにここは「トウキョウ」だと僕は確認する。そして、確かにここで僕は今完全にひとりであることも再確認した。僕はしばらく突っ立ったまま周りを見渡していた。コンクリートの道端に座り込んでいる数人の若者達が眼に止まった。横に置いたギターケースに肘をついた一人が、何やら話をしている。それを聞きながら他の連中は煙草を吸っている。みんな長い髪と薄汚れたベルボトムのジーパンにTシャツ姿だ。素足にサンダルを履いている。これが、噂に聞くヒッピーとかフーテンとかいう人達かな。僕はというと坊主頭で、白いシャツを黒い学生ズボンの中にしっかり入れて、ベルトもちゃんとヘソの位置で締めている。それに洗いたての白い運動靴だ。母の望んだとおりの「ちゃんとした格好」だ。僕に異存はなかった。何故って、僕には東京に相応しい服装なんて見当もつかなかったし、持ってもいなかったのだから。

10分程待ったところで叔父さんが現れた。印象が変わっていてすぐには解らなかった。叔父さんは父の葬儀のために田舎に帰って来たがそれ以来5年ぶりだった。背が高いのと白い歯の笑顔は変わらなかったが、何か不吉な匂いがした。うまく言えないけど、少なくとも健康的には見えなかったということだ。普通の勤め人ではないなと思った。そういえば、叔父さんの仕事については何も知らなかった。母に訊いても、父さんが大学まで行かせてあげたのに何をしてるんだかねえと、素っ気ない返事だった。関わりあいになるのはごめんだと言いたげだ。

「やあ、孤独なコーイチ君」叔父さんは懐かしそうに言った。手紙の書き出しそのままじゃないか。僕の肩を軽く叩いて空腹ではないかと訊いてから、大人っぽくなったなと笑った。僕が駅弁を二つも食べたと言うと、じゃあ、とにかく行こうと僕のバッグを持ってさっさと歩き出した。僕は大きめの黒いバッグを一個だけ持っていた。中島敦の「山月記」の文庫本と、歯磨きと歯ブラシとタオルと下着類、それにトランジスタラジオが入っているだけなので見かけよりずっと軽い。持ってもらう程ではなかったが、叔父さんの気遣いが嬉しかったので黙って持ってもらった。人混みをかき分けながら、大きな本屋を左に見ながらデパートのある大通りを歩いた。学生の頃、あの本屋で万引きして捕まった事があるよ。叔父さんは振り返りながら言った。何の本だと思う? 叔父さんは真面目な顔で、ジャン・ジュネの「泥棒日記」だよと言った。

叔父さんの住んでいるのは小さなアパートだと聞いていたが、2階の部屋で三部屋あった。想像していたよりずっときれいで広かった。想像していなかったといえば、若い女性がドアを開けて僕を迎えてくれた事だ。あなたがコーイチ君? それほど孤独そうには見えないわねと、軽く片目を閉じて笑った。ミニスカートの彼女に僕はドキドキしたが、同時に僕と叔父さんとの手紙のやり取りを知っているらしいのが癪だった。千夏さんは部屋の掃除を実に丁寧にしてくれるんだ。叔父さんは「さん」付けで言った。叔父さんは誰に対しても呼び捨てにはしないんだ。そうすることで人との距離を保ってるみたいだ。人と深く関わる事にうまく対処できない自分を持て余している感じがする。こんな所も叔父さんと僕は似ているなと、密かにそう思うんだ。

コーラとビールしかないけど、どっちがいい? 千夏さんは冷蔵庫を覗き込んで僕に訊いた。高校生にビールはないだろうと思いながら、じゃあビールにしますと僕は答えて和室に入った。8畳の和室には本棚があり天井まで本がぎっしり積まれていて、机の上には万年筆やボールペンや読みかけの本が雑然と置かれていた。メモ用紙には何やら地図と電話番号らしい数字が書かれている。窓際には僕の知らない沢山の輸入版のレコードが並んでいた。エゴン・シーレの複製の自画像が額に入れてスピーカーの上に置いてある。顔立ちが叔父さんに似ていると思う。叔父さんはここまで神経質な感じではないが、エゴン・シーレをもう少し柔らかくしたら似ている。

千夏さんは、大きめの氷が入ったグラスにコーラを注いで持って来てくれた。あと缶ビールを二本持って来て一本を叔父さんに渡した。あなたにビールはまだ無理ねと僕に言って三人で乾杯した。千夏さんはピンクの薄い唇に煙草をくわえていた。唇の右下には気だるそうに見える小さなホクロがあった。煙の向こうから僕の顔と叔父さんの顔を交互に見て、ふうんと言って笑ったが意味は解らなかった。でも親しげで楽しそうな顔だったので、叔父さんと僕も同時に真似をしてふうんと笑った。こんな他愛ない事で、僕の緊張は一気に解けていった。

コーラとビールが空になった頃、千夏さんは僕と叔父さんに交互に目をやって、じゃあアタシ行くねと言った。飲み屋でバイトしてるのよ。改めて自己紹介するかのように僕に言った。彼女は叔父さんと一緒に住んでるのではなかった。これから自分の部屋に帰って身支度してから仕事に出かけるのだ。千夏さんは部屋を出る時、僕を頭から爪先まで確かめるように見ると、口元だけで笑って小さなバッグをひょいと肩に担いだ。そして振り返らず手を振って出て行った。

僕は東京で観光地を訪ねたいとは思わなかった。東京タワーにも皇居や銀座にも興味はなかった。叔父さんを通しての東京しか僕は知らないので、叔父さんのよく通うジャズ喫茶や古本屋街や美術館や飲み屋街にこそ行きたかった。さすがに僕の坊主頭は飲み屋には似合わないと思ったが、夕暮れ時にちょっと歩いてみるだけなら構わないだろう。明るい華やかな東京というより、どうやら雑然とした新宿という街が、叔父さんを通して僕には親しくインプットされてるらしい。叔父さんに迷惑をかけたくないし、重荷にもなりたくないし、無理して特別な場所に連れて行ってもらう必要はなかった。だから、叔父さんには普通の生活をしてもらえば良かった。もっとも、僕が居候しているわけだから、いつも通りというわけにもいかないだろうが。

叔父さんも、観光地としての東京を僕に見せて回る気などなかった。この部屋を寝泊まりする拠点にして、どこで何をするのか君の好きにすれば良い。出先で何か困った事があったら電話するように、といった程度だ。出かける時、僕は叔父さんと一緒でないのがちょっと不安だし残念だが、気楽でもあった。僕は行きたい所の地図を描いてもらったり、電車の乗り換えを教えてもらったりして、できるだけ一人で行動をしようと決めた。最初はとにかく新宿の街をひたすら歩き回った。最初は恐る恐るだったが、煙の充満するジャズ喫茶にも行ったし、賑やかな夕方の飲屋街も歩いてみた。

千夏さんは仕事に行く前に、必ず叔父さんの部屋に寄ってから出かける。ある日、千夏さんは僕のために服を持ってきてくれた。高校生らしくてその格好もいいけど、これも似合うんじゃないかな。そう言って、ジーパンと白いTシャツを紙袋から取り出した。Tシャツの背中にはピーター・マックス風のイラストと、LOVE&PEACEという文字がプリントしてあった。僕はこんな服が自分に似合うなんて思わなかったが、千夏さんは叔父さんに同意を求めると言うよりむしろ得意げに、ね、ぴったりでしょと言った。くるっと回ってみて。ほらね。古着屋で買った物だから着こなしが自然に見えるよね。千夏さんのこの意見には僕も賛成した。僕は新品の服や帽子や靴を身につけるのは何だか恥ずかしいんだ。自意識過剰なのだろうけど、新しい物を身につけた時は、みんなが自分を観察しているような居心地の悪さを感じてしまう。

僕は半ばお仕着せのこの格好で、仕事に行く千夏さんに誘われて一緒に部屋を出て散歩した。千夏さんも今日はジーパンとTシャツだ。深いオレンジ色のTシャツには、白抜きで女性の顔のイラストが描いてある。僕ひとりだとLOVE&PEACEなんてプリントされたTシャツで外を歩くのは恥ずかしい。でも千夏さんがいてくれるとあまり意識せずに済む。僕らはゴールデン街に向ってゆるやかな坂道を下った。夕暮れ時の雑踏を見下ろす街路樹が、まだ生暖かい風に揺れている。僕は歩道に落ちている煙草の吸い殻や、ビニール袋の切れ端などのゴミを時々蹴りながら歩く。きょうは何かおもしろい事あった? 千夏さんは煙草に火をつけながら訊いた。午前中は叔父さんのレコードを聴かせてもらって、午後からひとりで迷いながら神田神保町の古本屋街に行った事、人も多いし本屋も多いし背表紙を見ているだけで疲れた事など話した。で、欲しい本はなかったわけ? と千夏さんは言った。欲しい本は何冊もあったけどお小遣いがないですから、と僕は答えた。でも、クリムトの小さな画集を買ったんです。ハガキよりちょっとだけ大きいサイズで、輸入物なので解説に何が書いてあるのか解らないんだけど。

僕は叔父さんの受け売りでクリムトの事を話した。僕には抽象画はさっぱり解らないが、クリムトの絵では抽象と具象が興味深く共存してると思う。渦巻きや三角や楕円形などの抽象的な色や形と、リアルに描かれた人物とでこんな大胆な組み合わせができるなんて普通じゃない。僕は普通でない物、不思議な物や奇妙な物に惹かれてしまう。僕の好きなダリのシュールな驚きとは違うが、やはり僕にとっては驚きの範疇に入る。何故こんな物に惹かれるのか、うまく説明出来ない。でも、クリムトの画集の58ページにとってもきれいな女の人を描いたものがあるんだ。油絵なのかパステル画なのか印刷物ではよく解らない。今度千夏さんに見せてやろう。でも、顔の輪郭や唇が千夏さんに似ているのは言わずにおこう。

叔父さんは机に向って書き物をする事と、何やら打ち合わせで出かける事が多い。出かけると帰りが遅くなるので、僕は本棚からあれこれと本を引っ張り出して読んだり、レコードやラジオを聴きながら夜を過ごす。叔父さんの本棚は雑多だ。宗教や哲学の本があるかと思えば、建築や映画や美術の本があって、野草や魚や昆虫の本もあれば童話まである。僕は気まぐれにその中からヘンリー・ミラーを引っ張り出す。こんな物を小説とか文学とかというのだろうか。やたらと饒舌で猥雑で下品で高校生の僕には意味不明だ。でもいつの間にかその世界に引き込まれている自分に気がついて、僕は時々声を上げて笑ってしまった。僕の母のように、生真面目で紋切り型の思考しかない人にはこんな本は読む気にもならないだろう。ユーモアというのは、確信とか信念とかを強固に持っている人には似合わない気がする。だってユーモアは、そんな唯一絶対とか固定観念をこそ相対化して笑ってしまうのが得意なのだから。

バイトの休みの日に千夏さんが遊びに来た。野菜や肉の入った大きな紙袋を抱えている。この前、何か食べたいものある? って訊かれた時、僕がカレーライスと答えたので作ってくれるらしい。確かにカレーは好きなのだが、あの時とっさにそう言ったのは、食べたい物が特に浮かばなかったし、千夏さんに優柔不断だと思われたくなかったせいだ。叔父さんは袋からワインや鶏肉やジャガイモや人参やニンニクなどを取り出して、千夏さんの手伝いをする。僕は何を手伝っていいか解らず、とりあえずレコードを聴く事にする。叔父さんのレコードはジャズが多い。 僕はジャズの事を知らないしこんな音楽は難しい。でも叔父さんはこう言う。難しい音楽なんてない。正確に言うと耳に馴染みがないだけと言うべきだな。聴いているうちに少しずつ細部の音までリアルに聞こえるようになる。単純な事さ。音楽は聴く事、本は読む事、絵は見る事。それに尽きる。

叔父さんは鍋や皿を棚から出して、千夏さんは鶏肉の下ごしらえをしている。台所に並んでいる二人はごく自然でお似合いだ。千夏さんに、叔父さんと結婚するの? と訊いた事がある。ちょっとためらって、どうかしらね、と千夏さんは言ったが、横顔が寂しい笑顔だったのでそれ以上訊けなかった。千夏さんが台所で火を使っているので部屋が暑くなった。叔父さんは人参の皮を剥き終わるとクーラーの温度を下げて、さらに扇風機を回した。僕はオレンジジュースを持ってステレオの前に座り、叔父さんはビールを片手に椅子に座った。後は千夏さんにおまかせというわけだ。

叔父さんは基本的には真面目だが冗談も好きだ。特にお酒が入るとおかしな作り話をする。千夏さんは呆れながらも結局は笑い出す。例えば、名前が話題になった時はこんな風だった。「オレの知り合いには妙な人達が多いんだよ。笑子は泣き虫で、照代は雨女で、大口君は小食の痩せっぽちだ。鮫島さんは魚が苦手で、寿司屋に行ってもカッパ巻きと卵焼きしか食べない。湯元君は風呂嫌いだ。学生時代、秘湯と呼ばれる温泉で幻滅してから特に温泉が嫌いだ。その山奥の温泉には髪の毛や陰毛やネズミの尻尾や木の葉や、正体の解らないものがいっぱい浮いていたらしい。白井さんは一年中夏でも黒い服ばかり着ているし、神山君は宗教など信じないし、霊魂とか死後の世界なんかせせら笑っているしね」

僕らは千夏さん特製のカレーをたっぷり食べた。音楽を聴いておしゃべりして飲んだ。僕の場合はジュースとお茶だが、叔父さんと千夏さんはビールのあとチーズを齧りながら赤ワインを飲んでいる。僕も試しに飲ませてもらったが、こんなまずい薬みたいな飲み物なんて、とても飲めたものではない。こんなものをおいしいと感じるようになるまで、どれほど我慢して飲まなければならないのだろう。僕は叔父さんに言われる前に言う。何でも解るようになるには時間が必要なんだよね。とにかく音楽は聴く事、本は読む事、絵は見る事、そして酒は飲む事。それに尽きる。

今回の上京は十日間という母との約束だ。あと二日で終わる。僕は母を恋しいなどと思わなかったし、ホームシックになんてならない。でも千夏さんの話を聞いて複雑な気分だ。千夏さんは19歳で結婚して2年後には離婚したらしい。もうすぐ小学生になる男の子がいるが、裕福な夫の側に引き取られて会わせてもらえないのだと言う。小さな劇団で、女優兼裏方をしていた頃知り合った相手は10歳も年上だった。千夏さんは子供の事を話す時、いつもの明るい表情を曇らせた。僕は母親の心情など想像してみる事さえなかった。今の僕にとって、母親というのは小言や愚痴を言う疎ましい存在でしかない。しかし、千夏さんの出産や子供と別れた時の話などを聞きながら幼い頃の自分を思い出す。その夜布団の中で寝返りを打ちながら、東京に来て初めて母の事を思った。

叔父さんは、きょうは6時までには必ず帰ると言って出かけたが、夜10時になっても帰らなかった。美味しいレストランがあるから食べに行こうと言うので楽しみにしていたのに、電話もなかった。僕は本を読みながら12時過ぎまで待っていたが、諦めて布団にもぐりこんだ。僕は腹を立てていたが、同時に心配でもあってなかなか寝付けなかった。喉が渇いて水を飲みに起きた。僕は水道水のコップに氷を入れて、ぼんやりと眺めながら不安だった。氷が溶けるまでに帰ってく来ればいいのに。

朝目覚めても叔父さんの姿はなかった。僕は落ち着かない気分を紛らわす為にラジオを付けっぱなしだ。本を読む気にもならず、何も食べる気にもならない。部屋をうろうろしても仕方がないので外に出てみようと思った時、千夏さんからの電話だ。今から警察に行って叔父さんを引き取ると言う。詳しい事は解らないがケガをしているらしい。数人の男達に監禁されて暴行を受けたようだ。千夏さんは、叔父さんが暴力団と関わっているのをほのめかしていたが、僕には信じられなかった。机に向っている叔父さんにどんなものを書いているのか訊いた時、売文だよと言った。自分は表には出ない何でも屋のゴーストライターさ。政治家でもタレントでも宗教家相手でも、金になれば少しヤバい事にも手を出す。叔父さんは自嘲気味に笑った。

千夏さんの声は苛立っているようだったが、自分自身に言い聞かせるように、心配しないでと言った。とにかく連れて帰るから待ってて。怒りのような悲しみのようなものが僕の身体を重くする。それと反対に目の前のものがすべて軽く浮遊しているようにも感じる。千夏さんの声もこの部屋も、自分が東京にいることも現実感が無い。なぜか唐突に母の事だけが切実で重みのある現実なのだと思えた。僕は二人が帰って来るのを待ちながらずっとラジオを聴いていた。古い曲の特集をやっている。いつか聴いた事のあるファッツ・ドミノの「ブルーベリー・ヒル」が流れてきた。僕は膝の上にトランジスタラジオを抱いて、何も考えられず小さく震えていたんだ。

8月29日

長い間更新してないので、ひさしぶりに、「お話」を書いてみました。

泣きたい気持ち

灰色の腹を見せて、蝉がベランダに落ちている。アブラゼミの褐色の翅は、風に吹かれて微かに震えている。腹の上には6本の脚がくの字型に規則正しく並んで、小さい精巧なフィギュアのようだ。私は、蝉の生涯に思いを馳せることなどないけれど、おそらく数時間前までは生命を宿していた筈の、そのカタチをしげしげと見つめてしまう。幼い頃、羽化したばかりの蝉が、たくさんの蟻に襲われているのを見た事があった。思いがけない蟻の獰猛さに脚がすくんだが、目を離せなかった。見てはいけないものを見てしまった気がした。何故か、自分が悪い事をしてしまったような気分で、それを振り払うように全力で駆けて帰ったのを思い出す。そういえば、飼っていた猫が蝉の死骸を食べた事もあったな、などと思いながら、洗濯物を干すのに邪魔なのでティッシュでそっと死骸を包んだ。気持ち悪かったからではなくて、指で直接つまみ上げるのが不謹慎な気がしたのだ。

ああ、また、耳鳴りが始まった。ジリジリと、遠い見知らぬ森の奥で鳴く蝉のような耳鳴りが、私の右耳の奥で始まる。そして、軽いめまいがして、私は持っていた蝉をゴミ袋に入れると椅子に座り込んだ。しばらくして、台所に立ちお湯を沸かす。気分を変えるために、私は夏でも熱い濃いめのコーヒーをゆっくりと飲む。

耳鳴りもめまいも、決して苦しいというほどではない。ただ記憶や時間の感覚が麻痺する気がする。時々、きのうの出来事に一年前の事が紛れ込んだり、関係のない事柄が共存したりする。そんな時、私の時間は行きつ戻りつする。ねじれたりつぎはぎだらけのようでもあるし、ストレートに繋がった一本の線のように私の時間は進まない。夏の終わりの風が、洗濯物を静かに揺らすのを、どれくらいぼんやりと見ていたのだろう。

私は最近不吉な夢を見る。奇妙なことに夜ばかりか昼間でも見ることがある。幼い息子に赤い車が衝突して、息子の小さな身体が宙に舞う。そんな光景が、ほんの短い瞬間ぱっと脳裏に浮かぶのだ。これは夢とは言えないのかもしれないが、そんな時私は世界から取り残された気持ちになる。

あの子は今ごろ幼稚園でお遊戯かな、歌をうたっているかしら。新しい歌を憶えるたびに、ママ聴いててね、とかわいい口で歌ってくれる。飽きずに何回も何回も歌うので、私もすぐに一緒に歌えるようになる。幼稚園の送迎バスから降りて、私を見つけたあの子の顔が、パッと輝く瞬間が大好きだ。手をつないで帰る時、小さな指の一本一本から、信頼され頼られているのが伝わってくる。誕生日にはかわいい手袋を買ってあげよう。

私は感情的な人が苦手だ。いつもニュートラルな状態で子供には接したい。それが良い母親なのかどうかは解らないが、少なくとも自分の子供時代のような経験をさせたくはない。もっとも、それは私の理想に過ぎなくて、我慢出来なくて怒鳴る事も多い。急いでいるのに、のらりくらりと服をちゃんと着なかったり、ご飯の途中に箸を放り出しておもちゃで遊び始めたり、要領を得ない言い訳されるとつい大声をあげる。思わず手を上げそうになったこともある。そんな時は自分を責めて溜め息をつきながら、息子を痛い程ぎゅっと抱きしめてやる。息子を抱きしめているのか、情けない自分自身を抱きしめているのか判らなくなることがある。

私の父は厳格な人で、感傷的な事が嫌いな人だった。些細な事で癇癪を起こす人でもあった。私は100回怒られても、80回は何故怒られているのか理解出来なかった。ごめんなさいと言葉では謝ったが、反省などしなかったし、小さな胸には不満だけが積もっていった。母は本来は穏やかな人だったが、父に逆らう事を避けて私に厳しかった。姉か妹でもいてくれたら親に言えない事も相談できたかもしれないし、うまくいけば母親も巻き込んで、女同士で父に対して共闘できたかもしれないが、生憎一人っ子だった。私はずっと一人暮らしの生活を夢見ていたから、高校を卒業するとすぐに家を出た。娘がアパートで一人暮らしをしながら大学に通うなんて、父親には理解出来ないし許し難い事だったが、母親はこの時は私の味方になってくれた。やっと私をひとりの個人として認めてくれて、大人の扱いをしてくれたと思ったが、厄介払いしたかったのか、とも思った。息の詰まるような父と私の関係に、辟易しているのを感じていたから。おそらく母は自分の立場に、仲介役にうんざりしていたのだ。

私は結婚が遅かった。だから子供ができた時、夫は喜ぶと同時に申し訳ない程に心配もしてくれた。当の本人はすこぶる元気で、つわりも出産も想像していたより楽で、この子は母親思いの良い子だとみんなが口をそろえて言ったものだ。友達からのお祝いの電話で、パパとママのどっちに似てる? って訊かれた時、迷わずワタシ!と答えた。この手の質問というのはバカバカしいとまでは言わないが、あまり意味がないと思うから最初から決めていた返事だった。でも、正直なところ、ワタシ!と答えている自分が嬉しいのは意外だった。息子は鏡に映る自分が好きだ。ナルシストの男なんて、気色悪いぞと指でホッペを突いてやる。息子と並んで鏡に映るママになった自分を見ていると、二つの顔の目鼻立ちはそっくりで不思議な気分になる。親子って何故似るのか。夫がDNAとかゲノムとか難しい言葉で説明してくれたが、私にはよく解らない。でも、この子がいてくれるという幸せに、理屈はいらない。

お昼を過ぎるといつも夕食の事を考える。息子は野菜をあまり食べてくれない。夫も決して好物ではないのだが、子供の前では美味しそうに演技して食べてくれる。そうしているうちに本当に好きになったらしく、あれほど苦手だったタマネギも残さず食べるようになった。私はタマネギの皮を剥きながら、結婚して初めて作ったサラダを思い出す。料理の得意でない私は、本を開いて關単に作れるものを捜した。目にとまったのがトマト、ツナ、タマネギのサラダだった。タマネギを薄くスライスして軽く塩揉みして、水にさらしてザルで水を切っておく。そのタマネギと、乱切りにしたトマトとツナ缶をあけて混ぜて、酢と砂糖と塩こしょうで味を整えるだけのもの。夫は最初は我慢して食べてくれていたが、やがて降参と言って、目を白黒させると両手を上げて白状した。私は思わず吹き出して、初めからそう言えばいいのに思いながらも、優しい気持ちで夫の顔をじっと見つめていた。

窓の外が薄暗くなった。ただいまと夫の声がする。最近は会社の同僚達との付き合いもせず、早めに帰って来るようになった。私との時間を大切にしたいのだと言う。私はいつものようにキッチンから、お帰りなさいと明るく返す。夕食の準備をしながらちょっと小休止で、コーヒーを飲みながらテーブルに肘を付いて、椅子にゆったり腰掛けていたところだ。テレビのニュースは、どこか外国の暴動の様子を映している。大勢のデモ隊が投石を始め、赤く燃え上がる車が映った瞬間、めまいがして、私はすぐにチャンネルを変える。夫は私がずっと料理番組を見ていたと思ったらしく、うまそうだねと笑顔で言う。

息子は幼稚園から帰って来て、ずっとお気に入りの赤い消防自動車で遊んでいる。以前は、私が何処に行っても、何をしていても付きまとって、私の姿が見えなくなるとすぐにママ、ママ!と泣いたものだが、近ごろは私の姿が見えない所で遊んでいる。洗濯をしていても、料理をしていてもまとわりつかず、姿が見えない時間が長くなった。4歳になるあの子は一人遊びが好きで、公園に行っても他の子供達と馴染めないようで心配だ。幼稚園でもお友達ができないようなので、心配で先生に相談したが、あの年頃の子はみんなと一緒にいても、自分一人で遊んでいるようなものですと笑って答えた。個人差もありますが、徐々に他のお友達に関心を持ち始めて、仲良く遊ぶようになりますからね。

あの子のことを話し始めると、夫は私の隣に腰掛けて、悲しげな訴えるような目で私を見つめる。それから私の手を包み込むように握って、テーブルの隅を見つめて言う。

解るかい?

あの子はもういないんだよ。.........現実を受け止めなきゃ。

夫は結婚する前から優しい。結婚してからも、子供ができてからも相変わらず優しくしてくれる。でも、最近様子がおかしい。私があの子のことを話し始めると、つとめて平静を装いながらも苦しそうだ。そしてまた、私の右耳にあの蝉の耳鳴りが始まると、夫の声は深い森の奥から聞こえるようだ。

「あの子は、もういないんだよ」

でも私は優しい夫に逆らわない。その代わりに、私は彼の暖かい手を握り返して微笑む。そして、私は夫を促すように、フローリングの床で遊んでいるあの子に視線を移す。無心で遊ぶあの子を見ていると、胸の奥から愛おしさがこみ上げてきて、私は泣きたい気持ちになる。

毎年の事ですが、この時期になっても個展の作品ができあがっていません。

正月休みも、一日に姉の家で甥や姪達に会って飲んだくらい。

あっという間に作品作りで終わりました。

手を動かして作っている時間より

絵具の乾きを待ちながら、次はどうしようかと眺めている時間の方が長いです。

具体的に手を動かさなければ何も進まないのは承知なのですが.......

失敗しても画面の上ではいくらでもやり直せるさと、思い切って色を重ねる。

遠回りでも先が見えなくても、こうして手探り状態で前に進むしか解決はないですね。

手と目と身体全体で.......「考える」

年賀状を下さった皆さん、すみません。

個展のDMを年賀状代わりに、今からポストに入れに行きます。

今年もどうぞよろしくお願いします。

|

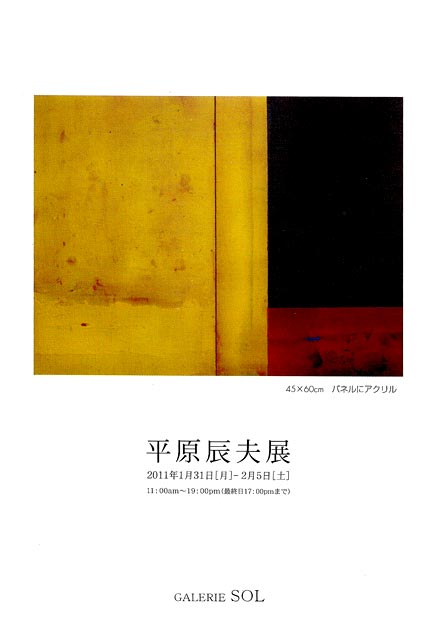

平原辰夫展2011.1.31(月)-2.5(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座6-10-10第二蒲田ビルb1f tel 03-5537-6988 ●地下鉄銀座駅下車(A3)出口  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

2010年のページを見る

2009年のページを見る

2008年のページを見る

2007年のページを見る

2006年のページを見る

2005年のページを見る

2004年のページを見る

2003年のページを見る