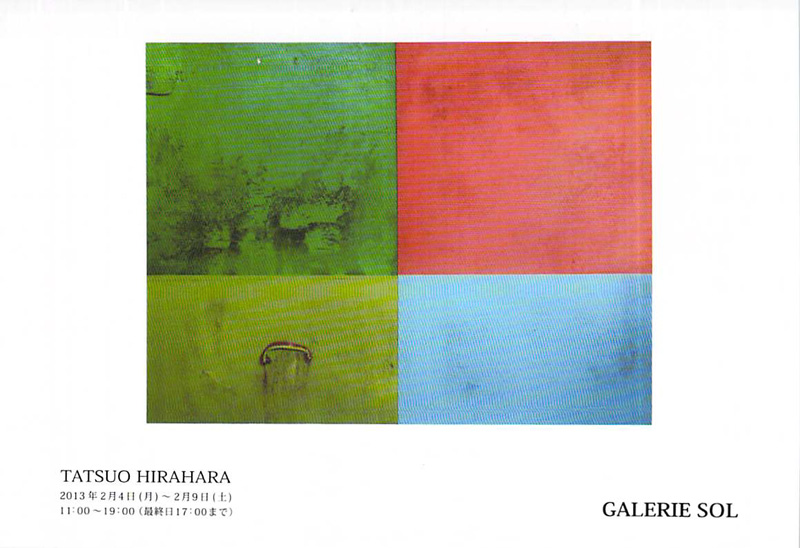

平原辰夫展

2013.2.4(月)-2.9(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで)

GALERIE SOL

〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050

●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅6番出口徒歩3分

作品画像および地図をクリックすると拡大されます

「ゆくえ」

その地下鉄の乗り場は遥か地の底にあった。風間がぼんやり考え事をしていたら、エスカレーターの最上段で足を踏み外して、頭から真っ逆さまに転がり落ちた。軽業師か体操選手みたいにくるくると回った。自ら望んだ姿勢ではないが、人も非常時にはアルマジロのように咄嗟に丸くなれるものだと、風間はこの時初めて知った。休みの日に家でごろごろしていると、アンタの前世はナマケモノだったのねと、妻には言われていたが、実はアルマジロだったらしい。

エスカレーターの階段の25段目に頭が、29段目に尻が落ちてやっと転落は止まった。寒い日だったので「吹雪の中でもポカポカ」が売りの、フード付きのダウンのコートを着ていた。それが幸いしてか、長い距離を転がり落ちたにもかかわらずどこもケガはなかった。ただ、さっきの考え事って何だったのかは思い出せなかった。風間は25段目の頭は持ち上げたものの、立ち上がる気にもならず、29段目に座ったまま一番下まで降りた。勿論、エスカレーターというものは動くものであるから、上から数えて29段目はすぐに30段目になり、いつの間にか40段目にもなったのだが、とにかくこの階段落ちで、風間の尻が止まった位置は29段目だったのだ。

地下鉄は動いていたが乗客の姿は全く無かった。電車はこの駅に次々に停車しては発車したが、乗る人も降りる人も無く、ドアが開閉するたびにかすかな空気の入れ替わりがあって、吊り広告をわずかに揺らしただけだった。風間は急ぐ用事もなかったので、電車が来てもやり過ごして、身体に異常がないか確かめていた。コートの裾に、乗車券の切れ端らしいゴミとホコリが付いていたぐらいで、どこも痛みは無かった。ただ、頭を打ったせいか少し酔った時に似てると思った。

酔うと言えば、風間はテレビで野球観戦などしながら、ビールで晩酌する事を楽しみにしている。妻は、テレビの情報番組で得たアルコールの害をあれこれ講釈して、ビールの量を減らすようにいつも言うのだが、風間はこれだけは譲れない。他に楽しみの無い風間にしてみると、じゃあ自分は一体何のために働いているのかと思うのだ。妻は考えた末に試してみることにした。最初は本物で、途中からノンアルコールのビールに入れ替えた。外見だけ、缶だけ本物というわけだ。風間はピッチャーの投球にあれこれ文句を言いながら、気付かずに飲んでいる。その夜、風間はいつも通りに酔った。

風間は今、そんな少し酔った気分で電車に乗り込んだ。やはり乗客は自分一人だ。だからいつもは絶対遠慮している優先席に座ってみた。座ってはみたもののやはり落着かない。何だか自分が、ケガ人か病人か年寄りになった気がした。さすがに妊婦になった気分にはならなかったが、強固な常識人の風間はすぐ席を変えた。その席はお前には相応しくないのだと、自らの潔癖性の良心にねちねちと責められるのだ。どうせ乗客は自分だけなのだから、座席に長々と寝そべってみようか、吊り革にぶら下がってみようかなどと、想像するだけで自分が不埒な人間になった気がする。

電車はいつものスピードで走っているのに、レールのきしむ音も無く、車内は静まりかえっていた。夜の墓場にだって、コウモリの羽音や風の音くらいはあるだろう。エスカレーターを転がった事で、急性難聴になったのかもしれないと思って、膝をパタパタ叩いてみた。パタパタと聞こえた。うろ覚えの曲を歌ってもみた。いつもの調子外れの自分の歌が聴こえた。

電車は走り続けてどこの駅にも止まらなかった。風間は車窓を眺めていたが、外は暗くガラスは曇った鏡のように自分の姿を映すだけだ。しばらく見つめていると、それが本当に自分なのか疑わしくなる。もう60年以上付き合ってきた自分の顔が、別の人格のように自分を覗き込んでいる。いや、そうではない。この顔とそんなに長い付き合いではない。子供の頃から青年へ、そして中年と少しずつ変わってきたではないか。シワもなく白髪も無く、今のようにかすんだ老眼の目ではない、野生の動物のように澄んだ無垢な目の頃もあった。

窓に映る自分の顔をしげしげと眺めていると、なんだか気恥ずかしくなった。風間は自意識が強いのを恥ずべき事のように思うのだ。自分の容姿に特別な関心があるのだと、他人に思われたくはない。電車の窓は、数えきれない程の人達の様々な様子を映してきた。風間はその中のたった一人に過ぎないし、誰が泣こうがわめこうが人の生死に関わる事だろうが、窓にとってもはや何の関心もないことだ。ましてや若さと老いの感慨にふける中年男など、何人映してきた事だろう。

風間は子供の頃、自分の手をじっと見ていた事がある。指を閉じたり開いたり、ジャンケンの真似事をしながら長くずっと見ていると、自分の手が自分とは別な生き物に見えてきた。自分がこんな奇妙な生き物を飼いならしているなんて、不思議だった。あの時の感情をいつ忘れてしまったのだろう。痛みを知り、自分の身体が「自分」なのだと否応無く知らされた時からだろうか。自分はこの身体に閉じ込められながら、同時に可能性をも与えられているのを知った。

そんな若い時もあった。妻との出会いや結婚、子供の誕生。そんな若い日々があり、それらもやがて過ぎて、勤めていた会社の倒産や、友人や両親の死も経験した。医者に病気の宣告もされたし、息子の大学受験合格の発表も同時にあった。いろいろあったが、自分は道徳的な人間だったと思う。会社の同僚や友人や家族にとってそれは可もなく不可もなく、言ってしまえば面白みのない生き方だ。良く言えば、真面目が取り柄の大きな後悔などない人生なのだろう。風間の自己評価はけっして高くない。だから人生に大きな期待などしないし、結果として後悔もないのだ。

電車は止まらない。風間はこんな状況に不安も驚きも感じていなかった。電車が走れば走る程、日常の全ての煩わしさから逃れられる気がした。残してきたモノにそれ程の未練はない。自分は過去から解放されつつあるのだ。そう思っていたのだが、なぜか子供の頃の記憶ばかりが甦ってくる。窓に映る自分もいつの間にか小さくなり、幼い姿になっている。

幼い姿の風間は「母さん」と呼んでみた。アナタはいつも幼い俺を抱きしめてくれたんだね。感触を憶えてはいないけど、よく想像したものだ。晴れやかなスーツ姿の父さんと、俺を抱っこした着物姿の母さんと、三人の写真を憶えている。あの白黒の写真は、父さんが大事に持っていたからね。母さん、アナタは俺が物心の付く頃にはもう寝たきりで、......そう、ずっと寝たきりで、ある日、俺が呼んでも起きてはくれなかった。俺は父さんに、母さんを起こしてって頼んだ。父さんは俺の頭を腰のあたりに強く抱えて、もう無理なんだよと言った。父さんの顔を見上げたけど、いつもの強い父さんじゃなかった。俺の目のせいか、父さんの顔がかすんで見えた。

母さんの葬式の時、近所の人や親戚の人達がいろいろ声をかけてくれたけど、俺はただぼんやりと線香の煙と母さんの遺影を見ていた。あの写真は母さんじゃないみたいだと思っていた。なぜだか解らないけど、そう感じていた。今でも思うんだ。幼い俺を抱いてくれていた時の、あの写真の母さんが俺の.......本当の母さんなんだ。

風間は眠気を感じて小さなあくびをした。それと同時に、なぜか陽の当たる縁側の匂いがした。懐かしい匂いは、自分の忘れてしまった自分自身に気付かせてくれる気がした。この匂いに惹かれるのは、子供時代に育った場所と母の記憶が重なるせいだろうか。大地の匂いや樹々の匂いも電車に立ちこめてきた。それに、海辺の潮の匂いや川岸のシロツメクサの青臭い匂い、しとしと降る雨の匂いなど。しかし、それは風間の記憶の中に在って、電車の中には無いのかもしれない。

電車でどれだけの時間を過ごしたのか、もう解らない。眠っているようだったが、そうではなかった。出口だろうか。やがて風間は遥か前方に光を見た。見えたと思った瞬間息を呑んだ。光は一瞬で風間の全身を包み込み、細胞の小さな部屋のひとつひとつに、ほのかな月明かりのような光が満ちた。そして、春夏秋冬すべての季節の風が、風間の身体を次から次へと吹き抜けていった。

作品作りは小休止で、久し振りにショートストーリーを書いてみました。

「彼女と犬の目の事」

以前友人から聞いて興味深かった話がある。休日なので、友人は昼間からビールを飲みながら本を読んでいたそうだ。電話がかかってきたので受話器を取ったのだが、明らかに間違い電話だった。優しげなお婆さんの声だったし、彼も優しい人なので丁寧に対応したそうだ。アルコールのせいもあってしばらくお喋りしたんだよと彼は言った。受話器を置いてしばらくすると、また同じ声の主が電話をかけてきた。

「間違い電話と承知の上で、またかけてきたのですか?」

「ええ、そう。あなたの声は確かずっと前、何処かで聞いた事があるの。それがいつ何処でだったかのか考えていたのよ」

「誰か他の人と間違えてるんでしょう」

「間違えていたらごめんなさい。でも、あなたは.....奈加田町の家具屋通りはご存知?」

「家具屋通り......ですか」

友人はお婆さんの声や口調を真似ながら会話を再現してくれた。「20年も前だけど、確かに俺も君も奈加田町に住んでいたよね。学生時代から、そして卒業してからもしばらく住んでいたなあ」友人の話を聞きながら、ボクもあの頃を思い出した。友人はお婆さんに訊ねた。「アナタはその頃の私を知っていると言うのですか?電話の声で思い出したと..........」

「ワタシはね、家具屋通りで定食屋をやっていたの。多分アナタだわ。店によく来てくれたでしょ。友達とご飯を食べながら、学校の事やバイト先での出来事とか将来の事をよく話していたわね。うちは狭い店だったから、聞き耳を立てるまでもなくお客さんの話がよく聞こえてねえ」

「するとアナタは.......あの、あさひ食堂のおばさんですか?驚いたなあ。それにしても余程特徴のある声でもないと、なかなか思い出す事もないでしょう。僕の声はこの通り、何の変哲も無い声だし」

「自分では普通のつもりだけどワタシって特別に耳が良いらしいの。何事も憶えるのは苦手よ、だけど声だけは別なの。店はもう閉めてしまったのに、常連だったお客さん達の声は今でもはっきり思い出せるのよ。我ながら不思議だわ」

お婆さんはひとしきり喋ったらしい。厨房で料理をしていた旦那さんが3年前に亡くなって店を閉め、今は息子夫婦と住んでいる事。家具屋通りも古くからの店が少なくなり、回転寿し屋とかコンビニなどに様変わりした事。

二軒隣のクリーニング屋が火事になって大騒ぎした事や、客の一人がくさやを持ってきて焼いてくれと言うので、他の客の迷惑になるからと言って断わると凄まれた話など.....。友人はもっぱら聞き役だった。「穏やかなふんわりした口調だったので、取り留めのない話にも自然と相づちを打ちながら聞いていたよ」

「一人で部屋に居る事が多くて話し相手がいないの。つい、長話をしてしまってごめんなさいね。お話できて嬉しかったわ、お元気でね」そう言うお婆さんの声は明るかったが、部屋にぽつんと一人でいる姿を想像して、電話を切った事に友人は後ろめたさを覚えたと言った。

ボクにはそんな驚くべき声の記憶は無い。しかし、友人の話を聞いた後、一枚の写真のようにある部屋の様子を思い出した事がある。こんな視覚的な記憶能力があったのかと、ボクは自分自身に驚いた。あの頃の彼女の部屋だ。

黄色に近いオレンジ色の花柄のカーテン。落ち着いたベージュの机と、その上のアーム型の電気スタンドや本やレポート用紙、ペン立て代わりに使っていたクッキーの空き箱には、鉛筆やボールペンの他にカッターナイフや定規も入っていた。部屋の隅にはいつも出番を待っていた赤い掃除機。台所の茶碗や皿やコーヒーカップなどの食器類はほとんど白で統一してあった。冷蔵庫に貼ってあった小さなカレンダーにはいくつか赤い印があり、細かい字で書かれたメモ用紙もあった。それから、いたずらっぽく「真一君」と彼女がボクを呼ぶ時の表情まで思い出した。

同じ歳の彼女はいつもはボクを岡田君と呼ぶのに、からかい半分に「しんいちくーん」と呼ぶことがあったのだ。

カウンセラーを目指していた亜佐美の本棚には、基礎心理学とか臨床心理学などの本が並んでいた。ボクも彼女の本棚からフロイトやユングなど借りて読んだ事もある。共通の話題が欲しかったから、一時は熱心に読んだが長続きはしなかった。やはりボクは小説や詩の方が好きだったし、それより写真集を見ている方がもっと良かった。廃墟になった鉱山や工場や学校や、あるいは農村や漁村の、打ち捨てられたような小屋などの写真が特に好きだった。

亜佐美はそんなボクを変な人と言って笑ったが、ボクだってそんな写真ばかりに興味を持っている訳じゃない。美しい山や湖の写真に見とれる事もある。戦争や飢餓や公害などの報道写真を見て考える事だってある。それを証明しようと子供のようにムキになった事もある。図書館で借りたユージン・スミスの水俣の写真などを、わざわざ彼女に見せに行ったのだ。

亜佐美のアパートは隣町だったので、家具屋通りの商店街を歩いて行き来した。そこは細長い商店街で、昔は家具屋が揃っていたらしいが、ボクの知る限りは惣菜屋が多く、夕方になると揚げ物やおでんや焼き鳥の匂いが食欲をそそったものだった。商店街の外れには「青猫」という青緑色の看板をかけた古本屋があって、学校帰りや買い物ついでによく覗いた。本屋らしくもない店の名前だ。主人の好みだろうか、あまり売れそうも無い詩集がいっぱい揃っていた。たまに詩集など買うと、店の主人は老眼鏡を鼻の上にずらして、品定めでもするようにちらっとボクを見たものだった。

商店街を抜けると公園があって、広い池の辺を彼女と散歩しながらふざけて笑いころげたり、ベンチで話しながらあどけない程のつまらない喧嘩もした。いつも人と繋がっていたいと願う彼女と、独りが気楽なボク。何事も計画的で努力家の彼女と、成り行き任せのボク。同じ映画を見ても、彼女はストーリーや人物設定に興味があって、極端な言い方だが、ボクはストーリーより映像が素晴らしければそれで満足だった。だから一人で見に行った映画の事を、どんな映画だったのか彼女に訊かれても伝えるのが苦手だった。

「雨のシーンが良かったんだよ。音楽は無くてかすかな雨音だけ。年老いた男が海辺の部屋から遠くの小さな島を眺めてるんだ。島に向う小舟が波に静かに揺られて遠ざかる。雨に煙った海からゆっくりカメラは右の岸壁に移動してね、二人の子供達が笑ってお喋りしながら小屋で雨宿りしてる。貧しい身なりの子供達だけどシルエットがきれいでね。霧雨みたいな細い雨だからこそ、美しいあのグレーの映像が撮れたんだろうな」ボクがこんな話をすると、彼女は呆れたようにお腹に手を当てて笑った。

「映画の説明にしては随分ピンポイントなのねえ。そのシーンってさ、その映画にとって何か重要な場面なの?」

「いや、そうでもないんだ。でも、その場面が無いと全体の印象は変わってしまうだろうね。映画だって小説だって,本筋とはあまり関係ない、ちょっとしたエピソードが全体に与える影響って意外と大きいよね? 思うんだけどさ、重要なもの、必要なものだけで作り上げられた世界なんて味気ないと思わない?」

「解ったわ。いつも、意味の無さそうなものに価値を見つけるのが得意だものね、しんいち君は」

ある日の夕食の時だった。ボクの作ったカレーライスを食べながら、土曜日にワタベさんの所に行こうよ、と亜佐美が言った。ワタべさんはボクと彼女の共通の友人だ。友人といっても、実はまだそれ程長い付き合いではない。まだ2年程

だが、気さくに親しく話せるので長い付き合いのように感じている。あさひ食堂で見かけたし、古本屋でも会うので話すようになり、一緒に飲むようにもなった。年齢不詳だがボク等より10歳か、あるいはもっと上かもしれない。お互い細か

い事はいちいち訊かないし、知らなくても気にならない。そんな人だ。

「ワタベさんがね、彼女を紹介するから岡田君と一緒に遊びに来いよって。飲み物と料理はあるから手ぶらで来てくれと言う事だったわ」

「へえ、ワタベさんに彼女っていたの?」

「彼女くらいいたって不思議じゃないでしょ」

「だってこの前も、離婚してからの独りの生活がいかに気楽なものか聞かされたよ」

「彼女は奥さんじゃないし、一緒に住んでる訳でもないでしょ」

「まあそうだね。いずれにしても土曜日の夕方は予定は無いから、迎えに行くよ」

「手ぶらでって言われてもねえ。ワインくらい持って行こうかな」

「そうだね。ケーキよりはいいかな。ワタベさんの彼女だからきっと飲んべえだよ」

ボクと亜佐美は家具屋通りでワインを買った。普段は買わない値段のワインを割り勘で買って、思わず顔を見合わせ、ビールだったら安上がりだったのに、と二人同時にそう言って笑った。実際ボク等はワインなんて滅多に飲まなかったし、背伸びしたようで滑稽な気もした。ワタベさんに見栄を張ることもなかったからだ。

ワタベさんが住んでいるのは、公園の南側のマンションだ。樹々の間から池が見降ろせる三階の部屋は静かで、風に吹かれる木の葉のざわめきが少し聞こえるくらいだ。前にも一度遊びに来た事があるが、あらためて勉強に集中出来そうな環境だと思った。自分の出来の悪いのを環境のせいにはしたくないけど、頑張っている亜佐美にはこんな部屋があったらいいだろうなと思う。「商店街のざわめきが聞こえるのも、そう悪くはないよ」と本人は言っているのだが。

ワタベさんが「いらっしゃい」とドアを開けてくれた。ちょっと遅れて出てきた女性が、ワタベさんの肩越しに軽く会釈した。「本多です」と言って、それから「桃子です。よろしくね」と笑顔を見せた。痩せているしショートカットの髪のせいもあって、首の長い人だなというのが第一印象だ。歳はワタベさんと同じくらいだと思うが、かわいらしく若い声だ。ワインを渡すと、さらに華やいだ声でありがとう!と言われたので、ボクは照れてしまった。

キッチンのテーブルには、ハムやソーセージにチーズ、大皿には山盛りの水菜と牛肉のサラダなどが並んでいる。鍋からはグツグツと美味しそうな音と湯気が上がっている。「モツ煮込みよ、赤味噌を使ってるの」と本多さんは言いながら、蓋を取って様子を見ている。すらりと姿勢が良いので、ダンサーみたいですねとボクが言うと、「高校生の頃まで本気でバレーを習っていたけど.......いろいろあって続かなかったの。夢は見るものじゃなく叶えるものだって言う人もいるけど、あたしにとっては夢は見るものだったわ」そう言いながら桃子さんは火を止めた。それから付け加えるように「でも、夢を見ている時間も悪くはなかったな」と屈託のない笑顔で言った。

「ビールがあるけど、岡田君と亜佐美ちゃんもそれでいい?」ワタベさんは、ボク等がいつもビールしか飲まないのを知っているので、聞くまでもないけどといった調子でそう言った。桃子さんが冷蔵庫からビールを出してみんなに注いでくれる。桃子さんのグラスにはワタベさんが注いで、四人で「かんぱーい」とテーブルの中央でグラスを合わせた。このキッチンは家庭的で、いつもの居酒屋よりずっと親密になれる気がした。

桃子さんは、あの細い身体のどこに入るのだろうと思うくらいよく飲んだ。ワタベさんは言うまでもないが、亜佐美もいつになく飲んで、桃子さんにつられたかようだ。煮込みやサラダの作り方を聞きながら、盛んにうなずきながらボクに美味しいねと、同意を求めてくる。勿論ボクも同意するし食べて飲む。でも亜佐美は料理より、今は勉強の時間が大切だと思っているから、作り方を聞いても作らないだろう。むしろボクの方が作る事になる筈だ。亜佐美は食べ物に関しては好き嫌いもないし、執着もない。食べ物屋に大勢の人が並んでいるのを見掛けると、怪訝そうな顔をする。

「岡田君、気に入った写真集があったらあげるよ」ボク等の持ってきたワインを飲みながらワタベさんは言って、グラスを持った手で本棚を指した。この前来た時見せてもらったので、写真集が300冊以上あるのを知っている。本業のデザイン関係の物も小説などもほとんど無くて、ノンフィクションが多い。特に旅行記や紀行文と言われるものが大半だ。ボクも読んだ事のある「印度放浪」や「深夜特急」などがあるし、「東方見聞録」があるかと思えば、「土佐日記」や「野ざらし紀行」まである。

小説は読まないんですかと訊いたら「どうも俺の実感する世界と違ってね、いわゆる文学的な比喩と言われる様な表現や、妙に気の利いた会話など居心地が悪くてね。なんだか背中の辺りがムズムズするんだ」と言った。ボクはそんなものばかりじゃないと思ったが、ワタベさんがふざけて言ってる様子なので、小説の弁護は止めた。それにムズムズするという言い方が可笑しかった。ボクにも似た様な経験があるので笑ってしまったのだ。

「今はこんなこと言ってるけどね。彼は学生の頃小説ばかり読んでたのよ」と本多さんが言った。二人は学生時代からの知り合いだが、卒業してからは会う事もなかったそうだ。共通の友人の葬儀で偶然会ってから、また親しく付き会うようになった。その頃はもう二人とも離婚していて、しかも離婚の原因がお互いに子供を交通事故で亡くした事だったと言う。ワタベさんはちょっと遠くを見る目になった。

ボクは、ワタベさんの陽気さの裏にこんな事情があるのを知らなかったし、桃子さんの軽やかな様子からもうかがい知る事はできなかった。過去に辛い経験をしたとしても、その経験が必ずしもその人の言動や外見に顕著に表れる物でもないのだろうし、時間をかけて二人はそれを乗り越えてきたのだろう。人に対する判断はそう安易にできるものではないな。ひょっとしたら、ボクは亜佐美の事も表面しか、一部分しか知らずにいるのかと思った。それでも今のボクは、彼女のことを丸ごと好きだと言うしかないのだが....。

桃子さんはかいがいしくボク等のために冷蔵庫からビールを出したり、皿を片付けたり新しい料理をテーブルに並べたりしている。

ワタベさんが改まった口調で話し始めた。「実は引っ越す事になってね。きょうはお別れパーティって事になるな。引っ越しの荷物は少なくしたいから、本も必要な物はすでに箱詰めしてあるんだ。本棚に残っているもので良かったら持って行ってよ」

ワタベさんの話だと、桃子さんと一緒に田舎に帰り実家の喫茶店を継ぐそうだ。「喫茶店で何か料理を出そうと思ってね、今考えてるところなんだ」ワタベさんは桃子さんの方を見ながら言った。桃子さんは料理学校に通ってるらしいし、ワタベさんは、あさひ食堂のおじさんにもいろいろ教えてもらったと言う。「マッシュルームとカボチャのリゾットがあさひ食堂にあるじゃない。あの店では異色だよね。あんな感じの物を作りたいんだ」

料理の事や、新しい生活の事を語るワタベさんを見ていると、別れの寂しい気分に羨ましいような気分も重なってきた。考えてみたら、ボクは毎日、今の生活がずっと変わらずに続くような気分で過ごしている。ワタベさんや亜佐美や他の友人や、あるいは両親とも関係が変わったり、いずれは別れる日も来る筈なのに当日まで実感出来ない。想像力がないのか呑気なせいか。自分も周囲も常に少しずつ変わっているのに、急激な変化しかボクには感じ取れない。全ては時間の経過とともに、望むと望まないにかかわらず変わって行く。気付かない程にゆっくりと、ボク自身も変わっている途中なのだろうか。

ボクは写真集を遠慮なく貰い、10冊程紙袋に入れてもらった。亜佐美はワタベさんの絵を貰った。デザインとは関係のない油絵で女の顔が描かれている。キャンバス地が余白として塗り残されているのが気に入ったらしい。「亜佐美ちゃんがこれを気に入るとは思わなかった」とワタベさんが言った。「だって、なんでも最後まできちんとやらないと気が済まないタイプしょ?」とワタベさんがからかう。亜佐美は「それとこれとはまた別の話よ。でもホントに、これ貰ってもいいんですか?」と嬉しそうに念を押した。

ワタベさんの学生時代の作品なんですね?とボクが訊くと、作品と言われると困るなと言った。「美術の世界で語られる、有難い芸術作品についての言葉には正直言ってうんざりしてるし、これはね、作品というよりただの絵だよ」と言って「まあ、そんな訳でデザインの仕事を選んだのさ」と続けた。でもボクは、ワタベさんが今でも美術館やギャラリーに行くのを知っている。

それと、呆れた事に今さらながら解ったのだが、ワタベさんは「綿部」さんだった。渡部さんだと思い込んでいたが、キャンバスの裏に名前があったのだ。正しい漢字と言うか、正しい名前を改めて知った事で、まるで彼の方が変わったような変な気分を味わった。

ボクと亜佐美は、夜12時近くに綿部さんの部屋を後にした。40分程だが歩いて帰れる距離なので、終電の時間を気にする事もないので長居をしてしまった。桃子さんとも仲良くなれたのにすぐ別れなんだね、そう言いながら、亜佐美は貰った絵を胸に抱いて、ボクは重い本を右腕に抱えて歩いた。夜風が公園の池に波紋を作り、ライトに照らされたそれは静かに岸に移動している。見慣れた筈の公園が、闇のせいで謎めいた深さを感じさせる。姿は見えないが、土の中の昆虫達の密やかな活動や、公園の樹木をねぐらにしている鳥達の気配も感じる。

ボクは亜佐美を送ったあと商店街を歩いた。数人の酔った人達が飲み足りない様子で、本屋の向かいの飲み屋に入って行った。ボクはあさひ食堂の前まで来ると、重い本を道端に降ろして首と腕をぐるぐる回した。一休みしながら不意に思い出した。半年も前の事だが、亜佐美は京都の大学に師事したい先生がいると言っていたのだ。

その日亜佐美はバイトで来れなかったが、綿部さんの引っ越しをボクは手伝った。ほとんどの荷物は箱詰めされていたので、引っ越し業者と一緒にトラックに運ぶだけだった。トラックには桃子さんの荷物がすでに積み込まれていた。「わたしの荷物は段ボール7個だけ。古いアルバムとか洋服など、とりあえず必要のない物は実家の母に預かってもらったの」桃子さんは、自分の結婚で母親を独りにするのが気がかりだと言った。「綿部さんもわたしも二度目の結婚よ。母の事は心配だけど、でも、たぶん母の方が余程わたしの事を心配してるわね」桃子さんは小さく笑って台所の掃除を始めた。

綿部さんは業者の人達に荷物の説明や指示をしていた。引っ越しのスタッフは体格の良い若い三人で、てきぱきと気持ちよく動いたので、ボクは桃子さんの掃除を手伝った。やがて綿部さんもやって来た。掃除が済んでから、ボク等は休憩して自動販売機のコーヒーを飲んだ。

「ところで、亜佐美ちゃんはいつ京都に引っ越すの?」綿部さんが急にボクに訊いた。ボクは戸惑って呆然としながら「いや、まだ聞いてないです」とあやふやに答えた。

そうか、亜佐美はもう決めていたのだ。そんな大事な事を本人からでなく、綿部さんから聞いたのが不満だった。でもボクには言い出しかねていたのかとも思った。意外に亜佐美にはそんなところがあるのだ。いずれにせよボクには止める理由なんてないのだ。このまま一緒にいたいなんて子供じみた事をいえる筈もない。ボクは彼女が望みを叶えるべく、とにかく応援するしかないのだ。そんな事は解っている....。

亜佐美が京都に行くと決めてから、ボク等の時間は以前より大切な濃密なものになった。あれこれ話したり食べたり飲んだり散歩したり、映画に行ったり、それらはいつも通りだが、今までと違う段階に一歩踏み出しているのを感じていた。後戻りは出来ないのだ。ボクは亜佐美に逢いに京都に行くだろう。しかし、すでに何かが変わってしまった事に気が付いてしまうかもしれない。京都との距離の問題だけでは済まない何かだ。そんな予感がして落ち着かず、ボクはずっと不安で揺れていた。

ある夕方のテレビのニュースで、京都の大学教授が亡くなったのを知った。この心理学者の本は亜佐美の本棚にあったので読んだ事がある。

ボクは亜佐美に知らせようと思った。電話をしたが出ないので部屋に行ってみる事にした。パン工場でのアルバイトはもう終わっている時間だし、いつもなら帰っている頃だ。桃子さんに教えてもらった煮込みを作ったので持って行く事にした。

亜佐美はまだ帰っていなかったので、商店街を行き交う人達を眺めながら待った。親子連れやカップルやサラリーマンらしき人達や、路上で生活しているような人もいて、ボクは様々な通行人を眺めていた。これらの全ての人にボクの知るよしもない、いろいろな人生があるのだなと思いながら見ていた。近くの街路樹のハナミズキには犬が繋がれていて、買い物をしているであろう主人の帰りを不安そうに待っている。

なんだか今の自分に似ている。ボクはいつも受け身で何かを待ってる様な気がする。

一台のトラックが止まって亜佐美が降りてきた。運転手に軽くお辞儀をして歩いてくる。ボクが手を振ると何だか疲れた笑顔を見せた。パンを配達するトラックがたまたまあったので送ってもらったのだ。車でラジオのニュースを聞いたらしい。それでも京都に行くの?とボクは訊いた。先生は亡くなったけどその場に身を置いてみたいのだと亜佐美は言った。その表情は京都行きを断念するどころか、むしろはっきり決めた様子だった。

ボクは亜佐美に少し遅れて彼女の部屋に向った。もうすぐ彼女はいなくなる。後ろ姿を見ながら、ボクは恨めしいとか空虚な気分というより、諦めの気分だった。もう心の準備はできていた筈だ。ボクはさっきの犬が気になって振り返った。飼い主の姿はまだなくて、落ち着かない様子の目が薄暗い宙をずっと見つめていた。

9回目の三人展が終わりました。一年に一回、同じメンバーでもう9年になるなんて実感がありません。

最初の作品は紙で作った立体と言うかインスタレーションというか、飾り付けに手こずったのでよく憶えているけど、もうあとは何回目にどの作品を出したのか解らなくなっています。

今年は桜が早く咲いてしまったので、ギャラリーのガラス越しに、花を愛でながらの花見酒とはいかなかったけど、毎日夕方になると葉桜を眺めながら飲んでいました。さて、お酒もちょっとひかえめにして、小休止したらまた作品を作りましょう。アトリエとして使っている部屋が散らかしっぱなしなので、掃除をすれば気分もまた変わるかな。

床に青いビニールシートを敷いてあって、その汚れたシートを取り替えるのが大変です。絵具や作りかけのパネルや作品をどかさないとシートがはずせないんです。

今思い出したけど、あまりに真面目にアートについて話す知人に「僕は芸術教の信者ではないからね」なんて突き放す様な言い方をしてしまって反省しました。僕も真面目に作品を作っているつもりだけど、人それぞれ作品に対する「距離感」

が違うのだろうな。作る事、見る事には興味があっても、「語る事」にあまり興味が無いのでつい身も蓋もない事を言ってしまうんです。

さっき距離感って言ったけど、僕は作品=作者とは必ずしも思っていません。例え僕が殺人者を主人公に小説を書いたとしても、僕は殺人どころか、人を殴った事さえないですから。作品は僕の想像であり創造です。まあ、關単に言うとそんな「距離感」です。僕にとっては当たり前の事だけど、作品と作者が一緒にされ混同される事が多いので、念のため。

今回の個展は、真っ白な新しい会場で気分も新た、そんな感じでした。

僕が色と対話し、画面でも色同士が「対話」しているような仕上げにしたつもりです。

色同士が「対話」なんて擬人化は........僕としてはちと恥ずかしい言い方だけど。

でも、静かでありながら意志的でもあるような........不純物を含みながらも結果としてはきれいに見えるような物がいいな。写真では伝わらないと思うけど、ただただきれいではなく、何か「ザワザワ」と引っ掛かる物が無いと、ある種のノイズみたいな物が無いと満足出来ないな。そのために構図はシンプルにして、色を大事に何色も重ねて厚手の質感にしました。最近はずっとこんな作り方ですが、まだ何か新しい事ができそうです。

でも四月の三人展は違う事を、個展ではやっていない事をやってみてもいいな。

(写真はクリックで拡大できます。)

|

平原辰夫展2013.2.4(月)-2.9(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050 ●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅6番出口徒歩3分  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

個展の準備中なのですが、気分転換にナンセンスな話を書いてみました。

今は読まなくなったけど、若い頃好きで読んでいた筒井康隆サン風になりました。

「飛んで伊勢丹、プール」

俺は生まれつきひょろひょろの痩せっぽちでよく風に飛ばされた。だから目的地にマトモに到着したためしがなかった。小学校に上がる前、始めてのお使いで肉屋に行きたいのに葬儀屋まで飛ばされた。肉屋と葬儀屋がなにかしら密かな繋がりを持ってるのかといぶかしく思った。

そんな俺だから、学校へ行く時はあちこち飛ばされないように毎日姉に手を引いてもらって登校した。両親もそうだが姉はどこもかしこも丸々と太っていて、後ろから声をかけられても首が回らないので振り向けない。いつも身体ごと後ろを向く。坂道を下る時は「転がった方が早いな」と言いたげなみんなの視線をいつも感じる。もし実際に転がったら、重い体重のせいで加速がついて止まれずに、おそらく壁のひとつやふたつは壊してしまうだろう。

こんな姉だから、つかまっていれば台風の風でも飛ばされっこない。でも子供の事だ。何かの拍子につないでいた手が離れるかもしれない。用心深い父は、登校する時は必ず命綱として姉の腰と俺の腰をロープで繋いでくれた。3年前、俺が遠くの街まで飛ばされて一週間行方不明になったことに懲りているのだ。あれ以来念のためと言って、母は俺の服には全部住所と電話番号を縫い付けてくれた。パンツや靴下にまでだ。以前のように、腕に直接マジックで大きく電話番号を書かれるよりはマシだ。

丈夫な姉が珍しく風邪で学校を休んだあの時は困った。母は俺が一人でも風に飛ばされず無事に学校に行けるようにと、ランドセルに小石をいっぱい入れてくれた。ズボンのポケットにまで押し込んだ。お陰でナントカ風には飛ばされずにすんだが、重い小石のせいで思うように歩けず、よたよたと学校にたどり着いた頃には給食の時間が終わっていた。俺は学校で唯一の楽しみだった給食を食い損ね、気分も損ね、重いランドセルを背負うという重労働でまたまた痩せてしまった。

こんな俺の究極の憧れは相撲取りだった。部屋中相撲取りの写真を貼り、それを見ながら太るためのイメージトレーニングをするのだ。あんな風になれたらとご飯も腹一杯食べる。姉は痩せたくてダイエットしているので、俺の食べっぷりを恨めしげに見ている。両親と姉はあんなに立派な身体なのに、なぜ俺だけがこうも貧弱なのだろう。恐くて訊けなかったが、俺はたぶん何処かの橋の下で拾われた子供なのだ。

中学生になった頃に、俺は風に飛ばされるという受け身の自分を変えようと思った。飛ばされるのではなく自分の意志で飛ぶのだ。そう考えたのは、哲学者でもありTVのコメンテーターでもある本間甲斐氏の「君にも起こせる奇跡、自分を変えるのは今だ!」という自己啓発の本を立ち読みした時だ。それと、ある日風の強い日に大空を舞うビニール袋を見た事もヒントになった。青い空のまっただ中をそれはそれは美しく飛んでいた。ビニール袋に意志なんてものがある訳がない。だがその時のビニール袋は50%、いや66%くらいは自分の意志で飛んでいるように俺の目には映ったんだ。

これも立ち読みで知ったのだが、鳥は空を飛ぶために常に自分の身体を軽くしておかなければならない。そのためには食べたものを素早く消化して素早く糞として出す。いつも身軽に!それが彼らの信条なのだ。だから所構わず糞をする。俺も鳥を見習う事にした。何処に行ってもトイレの場所だけはしっかり憶えた。トイレを見つけると鳥の姿が自然と脳裏に浮かび、条件反射のようにすぐ排泄したくなった。俺はもう無駄な抵抗は止める事にしたのだ。相撲取りの写真はすべて剥がした。その代わりに赤と黒のマジックでこう書いて部屋に貼った。「飛ばされるのではなく飛ぶのだ!」

俺は特訓を始めた。でもそれは秘密裏にだ。友達に知られたら特訓が邪魔をされる可能性がある。最初は風呂敷をスーパーマンのように背中に付けてみた。でもあんなものはただの飾りに過ぎない。中学生にもなってこんな事をやるなんて滑稽だが、風というものを今までと違う感覚で受ける経験にはなった。次に、ビニールや障子紙を張り合わせて蝶や鳥の羽のようなものを作ったり、飛行機の翼のようにもしてみた。いずれもうまくはいかない。やはり基本に戻るべきだ。つまり、ひょろひょろの痩せっぽちである自分をそれ自体として飛ばす事だ。

思い出そう。鳥は常に身体を軽くしておく。そう、自分にはその素地が生まれつき備わっているじゃないか。胸板もお腹もペラペラに薄いし、顔だって薄い。女の子にモてなくったって飛ぶには絶好のルックスだろ。風に飛ばされる事を何度も何度も繰り返し、飛ばされる事から意識的に飛ぶ事へ少しずつコントロールすることにした。身体のねじり方、腕や脚のバランスの取り方、頭の位置を微妙に変える事などだ。

風の良い日には丘の上で練習した。丈夫そうな樫の木と自分の腰に、五十メートル程の太めの凧糸を結わえて遠くまで飛ばされるのを防ぐ。樫の木の代わりに姉をと思ったりしたが、女はおしゃべりで秘密を守れそうにない。目的地として直径二メートル程の円を地面に描く。そして飛び上がりその円の中に着地出来るようにする。短い距離から始めてだんだん長くする。繰り返すうちにコツがつかめるようになった。

初めの頃は、急な風に飛ばされて大木のてっぺんに引っ掛かり、降りるのに随分苦労したこともある。ある時は、知らないうちに俺はカラスの巣に近づいてしまったらしく、七つの子を持つカラスにクチバシで突つかれたこともあるし、川に落ちて大きな鯉に食われそうになった事もある。いろいろな失敗談には事欠かない。しかしスポーツ選手がよく言うように、確かに練習は裏切らない。体中のあちこちが擦り傷だらけで、もうこれ以上傷を付ける余地がない状態になった頃、俺は飛べるようになっていた。

ペタンコに腹をへこませ背中を少し丸めて揚力を作り、身体を斜めにしてヨットのように向かい風でも前に飛べるようになった。俺は飛べるようになって、両親に「今までごめんね」と謝った。俺は自分の意志で痩せっぽちなのだ。それなのに、あの子には親が食事を与えていない。児童虐待だと言われ、飛ぶ練習のためにできた傷もさらに疑惑を深めたのだ。俺のこの平べったいやせっぽちの身体は飛ぶための究極のものだ。俺は飛べる事を世間に見せて両親への誤解を解いた。賞賛する驚きの声とトリックだと決めつける両陣営で議論が闘わされた。

俺は騒ぎに巻き込まれるのはごめんだ。なぜみんなあんなに物見高いのだろう。俺の家の周りはテレビ局や新聞雑誌の取材とやらで騒然となった。この騒動に近所からの苦情は絶えなかった。うるさくてニワトリが卵を産まなくなった。犬が行方不明になった。生まれたばかりの子供がひきつけを起こした。婆さんが徘徊をするようになった。下着を盗まれた。そんなあらゆる不幸が俺のせいにされた。

父親は考えた末に言った。「皆さん、うちの息子の非行、いや、飛行は勿論マジックです。手品ですよ」。すると、やっぱりそうだろうとみんなが納得して騒ぎも治まってきた。

俺が飛んで学校に行ってもコンビニに行っても不思議がられなくなった。種も仕掛けも教えないが、(勿論教えようがないのだが)無理矢理訊こうという人も少なくなった。マジシャンにネタばらしを迫るのは反則というか、野暮というかクールじゃないいうことなのだろう。でもたまに上目遣いで物欲しそうに、どういう仕掛けなのかと訊く人もいるが笑ってごまかす。俺はもう自由だと思った。校則に、飛んで登校してはいけないとは書いてなかったので飛んで学校に通った。今までは姉に手を引かれて三十分かけていたのが、5分で登下校できるようになった。

俺の初恋はこの頃だ。しかも、俺からではなくて彼女の方から好きだと言ってくれたのだ。こんな貧相な身体の俺に好意を持ってくれるなんて信じられるかい?俺は半信半疑で、でも有頂天さ。俺はデートの約束の場所へは何処へでも、公園や映画館へ、そしてデパートでもプールへでも文字通り飛んで行った。彼女はかわいい子だ。ちょっと出っ歯だし脚も太めだけど、目が大きくて瞳がこぼれ落ちてしまいそうなくらいなんだ。俺はこの瞳にぞっこんだ。細くて脚の長いアイドルに夢中な姉が言うには「アンタも自分に無いモノを求めるのね」まあね。俺は痩せっぽち、眼も細く視野も狭いのは確かだ。

そんなある日俺は愕然とした。飛べないのだ。彼女の事ばかりで俺の頭がいっぱいになった時、俺はすっかり飛び方を忘れてしまったのだ。でもどういう事だろう。飛べなくなった俺を彼女はますます好きだと言ってくれたのだ。これをどう思う?普通に腹の出た中年になった今、自由に飛んでいたあの頃を思い出すと夢だったような気もする。彼女はどうしたのかって? ああ女房の事ね。隣でイビキをかいて寝てるよ。うるさくて目が醒めてしまった俺は、今こうして昔話をしてるって訳さ。

先週、知人のグループ展を見に行ってきました。

35年以上前に住んでいた部屋から、歩いて10分くらいの画廊だったので

懐かしくて近くまで行ってみようかと思ったのですが、止めました。

その代わりに短い話を作ってみました。

「僕が耳を澄ましていた頃」

その頃、僕は木造二階建て風呂無しのアパートに住んでいた。エアコンも洗濯機も電話も持っていなかった。僕はスーツとかネクタイも持っていなくて、ジーパンとセーターとマフラーで成人式を済ませたばかりだった。同級生で窮屈なネクタイなど締めている、律儀な社会人みたいな奴なんてカッコ悪いと思っていた。井上陽水が「傘がない」と嘆き、ミック・ジャガーが切ない声で「アンジー」の名を呼んでいた頃だ。

二階には部屋が三つあって、僕は真ん中の四畳半に住んでいたが、行き当たりばったりに建て増しした長屋のようだった。古くて立て付けが悪いせいもあって、冬の隙間風を防ぐためにテープを貼ったり、厚手のカーテンを付けたりした。右隣は、阿久津さん親子四人が住む八畳と六畳と台所があって、左隣の八畳の部屋には、屋敷さんという髭のおじさんが住んでいた。僕の部屋には、薄い壁を通して左右の様々な音が聞こえた。水道の音や食器のカチャカチャぶつかる音や、鼻歌やくしゃみや、子供を叱る声、興奮するにつれて大声になる夫婦喧嘩などは筒抜けだった。勿論両隣にも、僕のレコードの音や友達と話す声が聞こえただろうし、秘密の寝言まで聞かれたかもしれない。

一階には還暦過ぎの大家さん夫婦が住んでいたが、いつ頃からだっただろう、三十歳くらいの娘さんが幼い子供と一緒に住むようになった。壁越しに聞こえてきた阿久津さんの奥さんの話によると、出戻りの娘らしい。「あんなきれいな奥さんがいて、かわいい子供までいるのに他所に女をつくるなんて、男ってのは、まったくしょうがないねえ」そう話す阿久津さんの奥さんの、あきれたような溜め息まで聞こえてきそうだ。それに噂話の好きな人に特有の、あのどこか弾んだようなニュアンスまで薄い壁を通して伝わってくる。

僕は自動車部品の工場での仕事を辞めてから、定職に就いていなかった。時々居酒屋とか引っ越しのバイトをするくらいだ。自分がどんな仕事をしたいのかよく解らなかった。集団生活とか人付き合いが苦手な僕は、ただ漠然と、個人でできる仕事って何があるだろうなどと考える事はあったが、堅実な生活からは程遠い想像に過ぎなかった。バイトをしていない時は図書館や映画館に行き、夜は馴染みの店で飲むという生活だった。馴染みの店といってもしゃれたスナックでもバーでもなく、安い焼き鳥屋だ。店の壁には、詩の朗読とか、演劇や音楽のコンサートなどのポスターが所狭しと貼られていた。近くに小さな劇場がいくつかあって、劇団や音楽関係の客が持ち込んだものだ。それらのポスターの隙間に申し訳程度に貼られたメニューには、レバー、ハツ、つくね、砂肝などと並んでカエルのスペシャル串もあった。

焼酎や日本酒と並んでワインやウイスキーがあり、僕はここで初めてワインのロックというものを飲んだ。最初はまあ良いが、氷が溶けるにしたがって水っぽくなるワイン。焼き鳥屋の親父は下戸で、アルコールの入った飲み物などに興味無いのだ。炭火を注意深く調整してうまい焼き鳥を焼く。それだけに専念しているからあまり喋らない。でも狭い店で、隣に座った客同士が喋るから店は結構賑やかだった。左の部屋の屋敷さんと初めて話したのはここだった。それまでアパートで顔を会わせた事はなかったので、隣人である事をお互いに知らず話していた。他の客や店の親父と話している様子から、屋敷さんはこの店の常連らしいのが解った。

屋敷さんの話はおもしろいし好きなのだが、僕はあまり信用していない。初めて話した時から、酔っぱらいの冗談しか言わないおじさん、そんな第一印象が尾を引いているせいかもしれない。僕だって冗談の通じない頭の堅い人は遠慮したいし、真面目すぎる人や神経質で説教くさい人など苦手だ。屋敷さんという人物を信用していないというより、うまく言えないが、どこか人柄と言葉が遊離しているような印象があるのだ。若い頃はハンサムだったのだろうと思わせる顔立ちだが、鼻の下の髭のせいで微妙にインチキくさい。いや、愛嬌があると言い直した方がいいだろうか。

まあ、なんだかんだ言っても、僕がこのおじさんを好きなのは間違いない。焼き鳥屋を覗いて屋敷さんの姿を見かけたら、僕も必ず暖簾をくぐった。飲んだ後、たまに屋敷さんと一緒に歩いてアパートに帰ることもあった。二人とも金が無いせいもあって深酒にはならなかった。気分のいいほろ酔いで終わり、飲んでくだを巻くこともなかったのでいろんな話をした。今は日雇いみたいな生活をしているが、かつては自分の名前のとおり、大きな屋敷に住んでいたと言うのが酔った彼の定番だった。それは名前に因んだシャレとか自慢話と言うより、いつか見た遠い夢の話をしているようだった。

ある日の夕方、小さな綿のような雪が灰色の空からふらりと舞い始めたが、積もる程ではなかった。僕は洗面器に石けんとタオルを入れて、背中を丸めながら銭湯に向った。銭湯はゆるい坂を下って五分くらいの、和菓子屋とコインランドリーの間に在る。大家さんの娘さんが、冷たい風からコートで守るようにしながら、子供の手を引いて来るのが見えた。買い物の帰りらしく大きな紙袋を持っている。僕はタバコ屋の角ですれ違う時軽く会釈した。彼女は一瞬驚いた顔をしたが、すぐに穏やか笑ってに寒いですねと言った。子供は髪が長いので女の子だとばかり思っていたが、いたずらっぽい目の男の子だと気付いた。雪が嬉しいらしく、母親とつないでいた手を離して雪を口や手で受け止めようとしている。

僕は湯船に浸かりながら、あの親子の後姿をちょっと思い出した。阿久津さんの奥さんが言っていた、出戻りという言葉を妙に生々しく感じていた。小学校に上がる前に両親が離婚して、母がひとりで僕を育ててくれた。僕と母もしばらく田舎の実家に帰っていた出戻りだったのだ。あの頃近所の人達や親戚のおばさんは、僕と母に対して、まるで腫れ物にでも触るような態度だった。祖母は普通に何の問題も無いように接してくれたが、祖父は世間体とやらを気にして不機嫌だった。でも孫の僕が一緒にいるのはまんざらでもなさそうで、日ごとに表情が柔らかくなっていった。半年後に僕と母が実家を出て行く時は、祖母より祖父の方が寂しそうで、すっかり祖父になついていた僕は、自分の泣き顔が恥ずかしいので振り返らなかった。

家賃は月末に大家さんに直接渡す事になっていた。家賃を入れた封筒を持って一階に降りて行くと、たまに娘さんが玄関のドアを開けてくれた。子供が物珍しそうに、母親の脚にしがみついたまま僕を見ている。玄関から見える家の様子は、決して貧しくはないが裕福でもないだろう。このアパートじゃなあと思う。借り手がいるのが不思議なくらいだ。その借り手の一人が自分なのを思い出して笑ってしまう。僕は勿論だが、屋敷さんにしても阿久津さんにしても、家賃が安いというのが一番の理由でここに住んでいるのだろう。老朽化のため取り壊す事になりましたと、いつ立ち退きを迫られても仕方ないなと僕は思っている。

どこから仕入れた情報なのか、阿久津さんの奥さんは、僕が図書館に通っているのを知っているらしい。「若いうちにワタシももっと勉強しとけば良かったわ」などと言いながら時々差し入れをしてくれる。作り過ぎたからとか、きのうの残り物だけどおいしいわよ、とか言って野菜の煮物やアジフライやコロッケなどくれるのだ。田舎から送られてきたのよと、リンゴを箱ごと貰った時は屋敷さんに半分あげた。これは阿久津さんには内緒だ。阿久津さんは屋敷さんを嫌っているからだ。

阿久津さんによると、日雇い労働者なるものは、健全な社会にとって異端者であり恥ずべき存在であるらしい。自分は健全で正統だと思える根拠は何なのだろう。彼女の理屈は全く解らない。でも僕は屋敷さんの弁護もしないし、自分の事もあまり言わないようにしている。図書館での僕は、ジャンルに関係なく手当り次第に読んでいるだけで、勉強をしている訳ではない。仕事もちゃんとしていないし、若いというだけで屋敷さんと似たようなものだ。でも僕の姿は阿久津さんの目には、未来の目標のために頑張って勉強している若者に見えているらしい。

僕は本を読みながら、気に入った文章をノートに抜き書きする事があった。図書館でそんな様子を誰かが見ていて阿久津さんに話したのかもしれない。噂には尾ひれが付くものだ。阿久津さんの好意的な誤解はそのままにしておこう。別にだましている訳でもないのに、阿久津さんと目が合う時は少し恐縮した気分になる。図書館は金が掛からず、夏は涼しく冬は暖かいのだ。その日暮らしの僕には好都合の場所だ。僕は阿久津さんにそんな余計な事など言わない。

ひと月ほど前から図書館で見かけるようになった人がいる。僕より倍以上の歳だろうが、おそらく彼も僕と同じような理由でここに通っているのだろう。こざっぱりはしているがいつも同じ服で、同じバッグを持っている。新聞を読んでいるかと思うと、画集や写真集を立って見ていたり、机に頬杖をついて小説らしきものを読んでいたりする。まるで僕と同じだ。二十年後の自分がまだ同じような生活をしているとしたら......そう思うと滑稽でもあり不安でもあり、ちょっと悲しくもある。

前の会社を辞める時「世の中はそんな甘いもんじゃない」と工場長が言った。そんな陳腐な決まり文句に苦笑したが、別に甘いなどと思っている訳ではない。でも人生をあまり深刻にシリアスに考えないタイプ、そういう意味なら当たっているのかもしれない。現実にこの世に生まれてきて、今を生きている自分がこんな事を言っても仕方ないのだが、いずれは消えてしまうのに、なぜ地球に、あるいは宇宙に生命などというものが必要なのか、僕には解らない。別に科学者や宗教家の答えを期待している訳でもない。ただ僕の心の底にはこんな思いがあるなあと、何となく思っているだけのことだ。

確かに工場長のいうとおり、僕は世間知らずの青臭い若造なのだろう。でもこんな感情はずっと僕の心の奥深い底を流れていて、友達や屋敷さんと冗談を言って笑っていても、言葉にはならないがふっと表に現れてきそうな気がするのだ。母と出戻り生活を始めた、あの幼い頃からなのかもしれない。無邪気であることを暗黙のうちに求められ、無意識のうちに僕もそれに応えていた頃だ。

屋敷さんがアパートを出て行ったのは、大家さんの娘さん親子が出て行ったのと同じ頃だった。どちらにも僕は別れの挨拶ができなかった。屋敷さんは何の前触れも無くいなくなった。壁越しに聞こえていたかすれたような咳や、台所での物音がしなくなったなあとは思っていた。屋敷さんは、日本中いろんな場所で様々な職業を転々としたと話していた。そのひとつが料理人で、唯一外食するのは例の安い焼き鳥屋だけで、ほとんど毎日まめに食事を作っていた。偉いなあと僕が感心すると、なにしろ節約のためだからねと笑った。大根一本を買うにもスーパーや八百屋を何軒か回って安い所で買うらしいし、馴染みの店では値切ったり、痛んで売り物にならないような野菜はただでもらうらしい。そんな話を僕は感心しながら、そこまでするのかと半ばあきれて聞いていた。

壁越しに聞こえた阿久津さんの話によると、屋敷さんは、家賃を何ヶ月も滞納したあげくの夜逃げだそうだ。どこまで本当か解らないが、大家さんの娘さんに惚れてしまったが、当然のごとくフラれたので居づらくなったのだろうとも言う。「親子程歳が違うんだもの。それにちゃんとした仕事もしてないのに、自分を何だと思ってたんだろうねえ」まるで芸能人のスキャンダルのように阿久津さんは話す。大家さんの娘さんは離婚したのではなく、一時的に別居していただけでまたよりを戻したらしい。阿久津さんはこれらの情報をどこで手に入れるのだろう。僕の事を誤解しているように、まあ、そんな噂話程度のものなのだろう。

屋敷さんがいなくなってからの数日間、僕は図書館から帰って来ると、試しに壁に耳を当ててみた。屋敷さんの住んでいた部屋から、何か物音が聞こえた気がしたのだ。でもそれは気のせいだった。幼い頃、夕方になると、別れた父親がいつもの笑顔で会社から帰って来るような気がした。聞き慣れた足音がしないかと、玄関の方にじっと耳を澄ましていたあの頃を、僕はちょっとだけ切なく思いだした。

「母さん、それは俺じゃないよ」

僕は窓際に腕組みの姿勢でもたれて、マンションの五階から下を見おろしている。工事中のアスファルトの道はしっとりと濡れて、町全体が乾きを癒す久し振りの雨を歓迎しているようだ。しかし、僕はこの雨の町角をこうやって見おろすたびに、今でもかすかな乾きを覚える。あの日もこんな雨だった。赤い傘を持つ妻に手を引かれた息子は、お気に入りの黄色い長靴で飛び跳ねながら、角を曲がって駅に消えていった。

僕は自分のふがいなさを自分で解っている。友人と始めたデザイン事務所の失敗や借金や、それに自分の性格上の欠点だって妻にいちいち指摘されるまでもない。独身時代も新婚当初も彼女のおしゃべりが楽しかった。十歳年下の彼女が、僕を皮肉る言葉をユーモアだと解釈したから、僕は笑いながら聞いていた。あなたは何をするにも前しか見ないのね。周りが見えてないんだわ。君こそ周りだけ見て同じ所をぐるぐる回ってる。

今にして思えば、お互いの些細な「皮肉」のやり取りが、積もり積もって一気に崩れてしまったのかもしれない。妻との別れは意外な程冷静に受け止めたが、幼い息子との別れは......言葉にならない。結婚して八年、あきらめかけてやっとできた待望の子供だ。別れるとき息子は小さな手を振って「じゃあね、パパ。また遊ぼ」と言ったんだ。

未練がましいが、たまに写真を眺めることがある。動物園の入り口で撮った妻と息子の満面の笑み。僕がカメラを向けるといつだって、こうして二人は顔を寄せあって、ピースサインとおどけた顔と笑顔をくれたものだった。こんな日々もあったんだ。写真なんていっそ無ければ清々するのに、そう思いながら捨てきれず引き出しから時々こうして取り出す。かつて在って、今はもう手が届かない人や物が、薄い紙の上に図像として残されているのを、喜んでいいのか悲しむべきかわからない。写真に何の罪も無い。写真が無くても、僕は記憶として取り出して懐かしさでいっぱいになり、不覚にも涙をこぼすかもしれない。悲しいからではなくて、ただ懐かしさのあまり泣く事だってあるさ。

遅くまで飲み歩いて、荒れていた独りでの生活も落ち着き始めたころ、母親が訪ねて来た。以前は、孫の顔見たさに理由をあれこれ作っては、電車とバスで三時間かけてよく来ていたが、しばらく遠ざかっていた。近くまで用事で来たからついでに寄ってみたなどと言うが、食事はどうしてるかとか、掃除洗濯の事など心配する。俺はもう四十歳をとっくに過ぎた男だよ、うるさいから放っといてくれよ。こんな乱暴な言葉がつい出そうになるが言わずにおく。妻との口論や友達とのやりとりや、仕事上でもそうだが、言わずにすませれば良かった事がいっぱいある。自分の事だけじゃなくて、あんな事言わず胸にしまっておけばいいものをと、他人事ながら思う事が多くなった。

「憶えているかい?お前が若い頃付き合っていたあの人、ほら、あのサチコさんが三度目の結婚したわよ。お前の子供を妊娠した時は大騒ぎだったねえ。まだ二人とも未成年で、とてもじゃないけど結婚なんてできる状態じゃなかったから。流産はかわいそうだったけど、結婚の話がなくなって正直なところほっとしたもんだよ。」

母は四五年前から昔話ばかりするようになった。それも僕と兄貴の子供時代の話が多く、僕のことを話していながら、時々兄貴のことと間違えたりする。若い頃から、寡黙な父の分を補うようによく喋る人だった。それは今も変わらないが、歳のせいかたまに話が混乱する。

「中学生になると彼女は悪い連中と遊び始めてね。ああなるのもさ、あんな両親を持って可愛そうと言えばそうだけど。父親は競馬や競輪パチンコと賭け事に狂って、それに愛想を尽かした母親は、三人の子供を放って出て行ってしまった。それにしても、あの娘の浮気性は救いようがないね。お前と付き合っていた頃は、少しはマトモになっていたけどね。お前との事が終わってからも、他の男といろいろあったんだよ。お前が上京した後の事さ」

「サッちゃんと付き合っていたのは兄貴だよ。母さん、それは俺じゃないよ」

僕はとっさに嘘を言った。確かに若気の至りでそんなこともあったが、いまさら妻や子の耳には入れたくない事もある。後で僕はこの嘘を恥ずかしく思った。母に対しても、そして、もはや異議申し立ての出来ない、若くして亡くなった兄貴にも。

「おや、そう。兄さんだったかい? まあ、いずれにせよアタシの息子の話には違いない。」

母と妻はもめ事も無く普通にうまくいってたと思う。二人とも比較的おおらかな性格だし、一緒に住んでるわけでもないし、お互いの愚痴も聞かされたことはない。でも妻は別れ話が出始める前、何回か母のお喋りに苛立ったことがある。

「義母さんの話すことはいつも同じね。飽きずに息子達の子供の頃の話ばかり。あなたがどんな子供で何をして過ごしたのか、もう知らない事はない。そんな気になるくらい聞かされたわ。今の義母さんは、まるであなたたち兄弟のことを伝えるための語り部ね」

「確かに母さんはもうどっぷり過去に埋まってるよ。でもさ、多かれ少なかれ僕らだって過去を生きてるんじゃないか。さっきのテレビの事故のニュースだって、たった今過ぎ去った過去の話だよ。確かに母さんのは程度が問題だけどね」

妻に理屈を言ってもしょうがないと思いながら、また母親を弁護する気もないが僕はこんな事を言う。

「自分が自分自身の経験だと信じてる事も、母さんの記憶のように不確かな物語のようなものかもしれないな。俺は最近そんな事を思うようになったよ。髪も薄く白髪も増えて、老眼鏡をかけた自分を鏡で見る時、自分に子供の時代があったなんて不思議な気がするもの」

「ふうん、そんなものかしら。義母さんの昔話の中でのあなたは、実に子供らしい子供をやってるわ。でもあなたの言いたいことは解らないでもないな。子供の頃の自分と、今ここにこうしている自分が何故つながっているのか、考えてみたら不思議よね。お互い、ここにいなくったって、別におかしくないんだもの.......」

妻はそう言ってちょっと視線を落とした。ずっと後でそんな事を思い出したが、僕はその時は気に留めず話を続けた。

「20年ぶりの高校の同窓会の時言われたことで、ショックだった事があるよ。自分は、おとなしい目立たない高校時代を過ごしたと思っていたのに、お前はちょっとプレイボーイみたいなところがあったよなって言われたのさ。当時はそいつと一番仲が良かったから、他の奴と間違えていたとは思えない。自分の思っていた自分と友達が見ていた自分と、こんなにも違うものかと愕然としたよ。人の記憶って妙なものだね」

妻との仲が少しずれつつある頃も、母はいつも通り訪ねてきてはいつも通り話した。息子にお土産のおもちゃを渡して一緒に遊びながら、時にはお酒を飲みながら。強くはなかったが母はお酒が好きだった。少し酔うと、また次々と記憶の底からいろいろ掘り出してくる。

「あれは縁日だったねえ。お前は金魚すくいの前に座り込んだまま動こうとしなかった。アタシが綿飴を買ってやるから行こうと言っても、かき氷で釣ろうとしても要らないと首を振るばかり。よっぽど金魚が欲しかったんだねえ。家には猫がいるから金魚は飼えないと、父さんが嫌がるお前を抱き上げたら、お前ったら父さんの腕に噛みついたんだから。父さんの腕からお前の歯形がしばらく消えなくてねえ」

「母さん。俺は金魚なんて欲しがらなかったよ。俺は今まで一度だって、生き物を飼う趣味を持ったことなんてないからね。カブトムシだのクワガタだのって、兄貴は騒いでたけどね。俺は飛行機や車のおもちゃが好きだったよ。ロボットもね」

「そうかい? あの時は根負けして、アタシは父さんに金魚飼おうかと言ったんだよ。でも父さんは猫がいるから駄目の一点張り。そういえば、あの猫は尻尾が長過ぎてみんなにしょっちゅう踏まれていたね。かわいそうに。だって、コタツから急に出てきたり、タンスの横からひょっこり現れたりするから、避けようが無くて踏んでしまうんだ。あれ以来我が家では尻尾の短い猫しか飼わなくなったんだよ。父さんはあのとおりの無愛想だけど、猫だけはかわいがったねえ。根は優しい人だったけど、それを素直に出せない人だったから、誤解もされて、父さんも随分損な性格」

父親が世間でどう見られていたか子供にはよく解らない。お前の父ちゃんは笑うことがあるのか?と友達に訊かれたことがある。言われてみればあまりないかもしれない。大声で怒鳴られたことも、ましてや殴られた事などない。僕等兄弟が良い子だったからではない。子供達には、できるだけちゃんとした言葉で接しよう決めていたかのようだった。母親に言わせると理屈屋だ。父の死は心臓マヒで、何の前触れもない突然死だった。理屈屋にしては道理に合わない死に方をするもんだよ。いきなり逝くなんて理屈に合わないよ。母は、自分でも何を口走っているか解らない様子で泣いた。

「そういえばさ、あの時お前に、母さん、今さら再婚なんて止めてくれって言われた時は辛かったよ。辛いと言うか悔しかったよ。若い人の恋愛はきれいに、美しく語られるのにさ、60歳を過ぎてから女が男の人を好きになると、色ボケだのいい歳してみっともないから止めてよ、なんてなぜ言われなきゃいけないんだい。非難されるのも、不倫ならまだ解るよ。でもアタシの場合は父さんが死んでから10年も経ってたんだよ。相手も独り身。アタシだって、もう父さん以外の人を好きになるなんて思ってもいなかったさ。それこそ60歳にもなってからね」

「そうだね母さん。あの時は嫌だったんだ。みち子伯母さんが再婚するというのなら喜んで応援したのにね。自分の母親が父さん以外の人と一緒に暮らすなんて、全く考えた事もなかったから。でも母さんが再婚して良かったと、今は本当に思っているよ。再婚してから、同年代の人に比べりゃ母さんは若くみえる。義父さんが5歳年下というのも、裕福な相手だった事も、伯母さんはずいぶん羨ましがっていたよ。あんな幸せな人はいないって、老人ホームに面会に行くたびに言ってたもの。伯母さんだって、至れり尽くせりの、金持ちしか入れない立派な施設に居たのにね。」

「ああ、みち子姉さんか。あの人はアタシを恨んでいたんだ。アタシに今の父さんを紹介したのをずっと後悔していたんだよ。自分が再婚するつもりだった相手をアタシに盗られたってね。逆恨みもいい加減にして欲しいよ。アタシには直接言わなかったけど、周りの人達には、いかに自分が哀れな女か、涙ながらに語っていたらしいよ。たまに姉さんの知り合いに会う事があるだろ。そんな時は嫌な視線を感じたものだよ。姉さんがアタシの事をみんなにどんな風に話していたか、想像がつくってものさ。何かにつけて姉さんは大げさだったよ。子供の頃からね。いつだって人に同情されたがって、そのくせ人には共感する事のできない人でね。話の中心にいつも居たくて、思いどおりに事が進まないと機嫌が悪い。でもそんな姉さんでもね、いなくなってしまうと、もっとお互いうまい付き合い方があった筈なのにって、今さらながらだけどそう思ったりするよ」

母の話に付き合いながら、僕はたまに妻の表情をうかがったものだ。にこやかに聞いているのでほっとしたり、台所に立って料理を始めたり、あれこれ息子の世話を始めると退屈してるなと思ったりした。

「母さんが再婚してくれて本当に良かったよね。でなきゃ、今頃僕らが母さんの面倒をみている筈だよ。あのお喋りを毎日聞かされずに済んでるんだから、義父さんには感謝だね。」

「義父さんへの愚痴を何回も聞かされるけど、なんだかんだ言っても仲のいい夫婦よね。義母さんが私たちの所へ来る時は、必ず寝る前に義父さんに電話するしね。戸締まりと火の始末はちゃんとしてね、とか、明日の朝食は冷蔵庫に用意してあるからレンジでチンして食べて、なんて義母さんが言ってるのを聞くと可笑しいわ。まるで小さな子供に言ってる母親の口調なんだもの」

義父さんは僕等の所へは滅多に来ない。僕が結婚に反対していたから、いまだにしこりが残ってるみたいだ。母にそう言うと、そんなことないわよ、出不精なだけと言う。それに優しい人だから、お前達に余計な気を使わせたくないのよ。アタシに言うのよ。お前もそんなに度々行って迷惑がられてるんじゃないかって。僕は妻と顔を見合わせてお互い吹き出す。母に気付かれないように小さくだが、あれはまだ気持ちが通じ合っていた頃のことだ。

今にして思えば、母のお喋りを半ばうんざりしながら聞いていたあの頃が、僕等の家族の幸せな時だったのだろう。時はすべてを記憶の彼方に流していく。良かった事も悪かった事も平等に。若い頃そんな歌を聴いたような気がするが、誰の何と言う曲か思い出せない。

僕等家族と母がそろって一緒に過ごしたのは、いつが最後だったろう? 確か僕は土産に貰った酒を飲んでいたんだ。旅行好きな同僚が、地元でしか飲めないやつだよと言って秋田の酒をくれたのだ。母は、これはいい酒だねと強くもないのにいつになくよく飲んだ。そして例によって昔話が始まる。

「まだお前が小学校の二三年生だったかな。近所の子で川で溺れて死んだ子がいたよね。いじめっ子の真ちゃんだったかな。そう、お前達と一緒に川で釣りをしていて、岩の上で足を滑らせてしまったんだ。お前はそう言ってみんなも信じたけど、アタシはあの時、仕返しをしたんじゃないかと思ったよ。足を滑らせたんじゃなくて、お前か兄さんのどちらかが押したのかもってね。特にお前の方は真ちゃんの子分みたいだったから、いつも無理なことやらされて泣かされていた。あの前日だって何かされたんだろ? お前は悔しそうに黙っているだけで、何も言わなかったけど」

母は酔いがまわったのか、いつもは妻の料理を残さず食べるのに箸が止まっている。僕も急に酔いが回った気がする。

僕は、母の記憶をどれほど自分の記憶に同化させているのだろう。物心つく前の自分の事は、母の思い出話で知っている。これを正しく、知っていると言えるかどうか怪しいものだが。おもちゃの車に話しかけながら押し入れの中で遊んだ事や、母の口紅を「食べて」口の周りを真っ赤にした事や、回っている扇風機に抱きついて父に叱られた事や、ストローでコップのジュースをゴボゴボと泡立てて喜んでいた事などを聞かされると、そんな自分の幼い姿を思い浮かべてしまう。そして母の記憶だったものが僕に植えつけられ、いつしか僕の内に確かなものとして根付いていく。

「あの日はお前の方から真ちゃんを誘ったよね。どういう風の吹き回しだろうと不思議だったよ。一緒に遊ぶのも嫌々だったのに。仲良しの子達を誘わずに、真ちゃんだけを誘って三人で川に行くなんて、今思い出しても変だよ」

僕はあの川の流れを忘れていない。台風が去っても川はまだ増水していた。濁った流れには木の枝や葉っぱが浮いていて、新聞紙や布切れなどもあった。こんな日に釣れっこない。僕等は釣りを諦めて、岸辺の草の下のエビをすくう事にしたんだ。網を持って来なかった真ちゃんは、嫌がる僕から強引に網を奪い取って、あの岩の上に立ったんだ。そこまで思い出して、僕はもうこれ以上母の話を聞きたくなかった。母さん、もうこんな時間だよ。終わりにしよう。僕はそう言った。

でも、僕は本当はこう言おうとしたんだ。

「母さん、それは俺じゃないよ...............」

7月に引っ越して、エアコンのない部屋での生活が、もう一ヶ月と二週間になろうとしています。

夏の盛りにクーラー無しの生活なんて、熱地獄だろうと思っていたのですが、意外と過ごせるものです。

扇風機に半ズボンとTシャツ、四階の部屋だから窓を開けていれば大丈夫。

扇風機の風の威力を軽く見ていたとつくづく思います。ウチワや扇子の風だって馬鹿にしたもんじゃない。

電車の中で隣の人が扇子を使っていて、その分け前のわずかな風をありがたくいただいたこともあるしね。

汗だくで乗り込んだ身にとっては、嬉しい風のプレゼント。

部屋で重労働をする機会なんて、まあ滅多にあるものでもないし、軽労働の掃除くらいなもの。

本を読んだり絵を描いたりするのに、扇風機の風でまったく問題ないです。

エアコンをいずれ買おうとは思っていますが、今年の夏はこれで過ごしてみようかな。

原発には反対だけど、別に節電とか深刻に考えている訳でもないし、意地を張ってるとか言うのでも無し、

過ごせてしまうからというただそれだけのことです。

クーラーがあるのに使わずに、熱中症で亡くなる年寄りのニュースがあって、

何故使わないのかと不思議な気分でしたが、先日ラジオを聴いていて納得しました。

僕の納得の仕方が正しいかは自信が無いけど。

ある介護士さんの話。

「僕らは汗だくで介護をしていてクーラーが欲しいのに、お年寄りの何人かは、扇風機の風で寒いから

扇風機さえ止めてくれとおっしゃるんです。」

歳をとると体中のいろいろなところが衰えます。熱を感じるセンサーも歳と共に働かなくなるのでしょうか。

という事は........ひょっとしてクーラー無しで過ごせている今の僕の状態が、もはやそうだということですか?

こんなことを思いながら? 近くなので急に思い立って木場の現代美術館に行ってみました。

オノサトトシノブの「丸の作品」が思っていたより良かったな。

あまり興味を持った事はなかったけど、図版ではきちっとした直線だと思い込んでいたものが

ゆるゆるに曲がったフリーハンドの線だったり、色使いも実物を見なきゃ解らない。

人の思い込みというのは、自分で思っている以上に強いようです。

おそらく実物を見ても、何人かは幾何学的に円と直線を組み合わせた絵だと思ってるだろうな。

間違いではないけど、定規を使ってきちっと引かれた線だと思ったままの人がいるかもしれません。

こんなことを思ったのも日高敏隆さんの本を思い出したからです。

ちょっと違うけど、ちょっと似てるかも。

小学生に蟻の絵を描いてもらう話です。

蟻の体は正しくは頭部と胸部と腹部の三つに分かれている。それに昆虫だから肢は六本、胸部に生えている。

さて子供達がイメージで描いた絵はだいたい似ていて、丸い頭と楕円形の胴体で二つに分かれていて、胴体に肢が四本生えている。

次に本物の蟻を見せて子供達に再び描いてもらうが、依然として頭と胴体と肢が四本の絵が多い。

そこで先生が説明しながらもう一度良く見てもらう。

子供達は蟻の体が三つに分かれている事や、脚が胸部に六本生えてる事や、触角が前向きになっていることにやっと気付く。

人間は実物を見たからといって、おいそれとその実物が見えるものではないと、しみじみよくわかったという話でした。

そういえば、四本脚のニワトリの絵を描いた子供がいて、へえー知らないんだと驚いた事がありました。

その子が実物の二本脚のニワトリを見たら驚くのでしょうか?

今年の個展と三人展はどうだったの?と遠くの友人からメールをもらいました。

随分遅れましたがこんな感じです。

次は新たな展開にしたいと思っていますが、どうなりますか......

5月13日

スケッチブックを持って外でスケッチする事を、もう何年もしていません。

恥ずかしながらもう手が動かないです。

その代わりと言ってはナンですが、小さな話を「言葉でスケッチ」しています。

「海へ行く日」

少年は学校に向う途中橋の上で立ち止まった。町の中央にあるコンクリートの橋の上から、下流にある海の方に目を凝らした。橋を渡って、写真屋の角を右に進めば小学校の正門なのだが、きょうは真っすぐ行こうと決めた。なぜか学校に行くより、海に行く事の方が大事な事のように思えたんだ。満足のいく説明なんて出来ない。でも行ってみれば、なぜ自分が海に来たかったのか解るかもしれない。

穏やかな光が少年の身体を包み、海からの風が黄色い帽子とランドセルにそっと忍び込んで、半ズボンの脚にも柔らかく絡み付いてきた。海辺の家の瓦屋根の一枚一枚、道端の棕櫚の全ての葉っぱに、庭のウチワサボテンの棘の一本一本に、太陽は平等に煌めく光を届けている。塩を含んでキラキラ光る砂の道を、小さな靴は迷わずに海に向かって足跡を残して行く。道は海水でわずかに湿っているので埃ひとつ立たない。この辺りの土地は海面よりわずかに高いだけだ。風の音と波の音が砂を踏む足音に重なる。それらと自分の鼓動が溶け合って、不思議な音楽のようだと少年は思う。この道で知っている人に出会わなければいい。何処に行くのか、あるいはなぜ?って訊かれるに決まっているし、自分にも明確な答えは無いからだ。少年は帽子をぐいっと目深に被り直して、笹のある狭い脇道に逸れた。そして誰に会っても黙っている事に決めた。

海辺に着くと、ハマヒルガオの群落が砂浜の一画を占領している。もう花の盛りはとっくに終わって、黒っぽくしぼんだ花は砂の上に落ちて、他の枯葉や小枝と区別がつかない。厚くて艶のある葉は厳しい潮風に耐えているというより、こここそ自分の居場所と決めているようだ。小石の陰から灰色のトカゲが飛び出して、砂に低く這っているハマヒルガオの葉陰に消えた。用心深いトカゲもまた、この乾いた塩辛い環境が自分にふさわしいと信じて疑わない。

ここまで来ると塊として聞こえていた波の音が、ひとつひとつの粒のざわめきとして少年の耳に届く。砂浜はゆるやかなU字型を描いて遥か遠くの町、少年にとってはまだ未知の世界へと続いている。波打ち際の貝殻は海水で艶やかに磨かれ、誰かに拾われるのを待っているかのようだ。しかし、波打ち際の原始的な律動は人間の様々な思いを超えている。拾ってくれる人がいなくても貝殻は輝き、聞く人がいなくても波はざわめく。

沖からなだらかな丘のような波が、次々と砂浜を目指してうねってくる。魚達や様々な生き物の住処としての深い深淵を持つ筈の海も、表面は滑らかで秘密など持たぬかのようだ。少年は砂に腰を降ろし、ランドセルを大きな流木の上に置く。それは限りなく白に近い灰色の巨木の根で、少年は図鑑で見た恐竜の骨の一部のようだと思う。大きな波が来たらまた流されて、旅の途中ですこし形を変えて、何処か知らない砂浜に流れ着くのだろうか。

少年は砂浜に寝転ぶ。雲も無く海鳥も飛行機も飛んでいない空は遠近感が無く、ただひたすら捕らえ所のない青が広がっているだけだ。人間の事など知るよしもない非情な空は、少年をからっぽにしてくれる。しかし、それはまた徐々に至福に近い感情で少年の心を満たすのだ。少年は寝転んだまま両手を横に広げ砂を握りしめる。黒っぽい砂鉄を含んだ砂が指の間からこぼれると、少年は寝返りを打つ。腹這いになって右の耳を乾いた砂に押し当てる。ウミガメのピンポン球のような卵が、この下で孵化を始めているかもしれない。もの言わぬ小さな命がこの砂の下にいる。少年はじっと耳を澄ましながら、いつしか小さな亀に同化している気分になる。

ランドセルを置いて身軽になった少年は、まだ行った事のない岩場に向う。今姿は見えないが、海鳥の糞が石灰岩の所々に、白いペンキのように乾ききって付着している。手と足で岩をしっかり掴みながら四つん這いになって上に進むと、岩場の一番高い所に出る。海に向って立ち上がると、砂浜とは違う強い風がシャツの袖をパタパタ鳴らした。海の色も近くで見た時の透明さを無くし、青い色を深くしている。そのせいか空の青が薄くなった気がする。右手の上空に白く月が出ている。半透明のトレーシングペーパーを丸く切り抜いたような月だ。遠くにある筈なのに平板で距離感が解らない。潮の満ち引きはあの月の引力のせいで起こると教えてもらったが、まるで実感がなく神話のようだと少年は思った。

少年は岩場の下、左前方に廃船を見つけた。岩場をゆっくり降りながら、なぜかあの船は見た事があると思った。いつか同じ場所で見たような気がするのだが、ここに来たのは初めてなのだからそれはあり得ない。この初めての光景を懐かしむような気分で眺めるなんて、奇妙な感覚だ。舳先の潰れた船首を上にして横倒しになった漁船は、かつて乗り組んでいた漁師の事や、波に揺られた記憶など、もはや何も留めていないかのようだ。後部の板の半分近くは剥がれて砂に埋もれている。元々は赤く塗られていたのだろうが、雨風にさらされてもう錆のようにしか見えない。こんな所に何の用があるのか、小さな蝶が壊れた操舵室の上で所在無さげに舞っている。操舵室のドアは外側にねじれて、ボロボロの網が絡まり潮風に微かに揺れている。

誰もいないと思っていたのに、突然船の陰から男の人が現れた。後ろに手を組んで、まぶしそうな目を少年に向けながらにこにこしている。この人は学校帰りに何回か見かけた事がある。自転車の後ろにリヤカーを付けて野菜や魚を運んでいるのを見たし、橋の上からずっと川面を見ていたのも知っている。おじさんは耳は聞こえるけど話せない。そのせいかまともに相手にしない人もいる。子供達の中にはおじさんにひどい言葉を投げつけたり、指をさしてからかう子もいる。でも何を言われても笑顔でうなずくだけなんだ。突然現れたのがこのおじさんで良かったと少年は思った。ここに居る理由をお互いに話す必要が無いもの。

おじさんは、上着のポケットから黄色いキャラメルの箱を取り出して少年に渡した。残っていたのを箱ごとくれるらしい。少年がお礼を言うと二三回うなずいて、ズボンの砂をパタパタ払った。そして煙草を取り出すと、海を見ながらうまそうに煙を吐いた。白いものが混じった無精髭が、日焼けした顔には似合うと少年は思った。まるで海の事なら何でも知っている漁師みたいだ。少年は漁船の転覆事故で死んだ父親の事を思い出した。転覆した後、船内の空気の残る居住室にいた三人は救助されたが、救命胴衣を着けずに海に投げ出された父親と、あとの二人は助からなかったのだ。あの事故の後、母親は少年に、絶対に海に近づいてはいけないときつい口調で言った。母親の悲しみや苦しみは自分のものでもあったから、その時はうんとうなずいたものの、気持ちの奥では理不尽だと思っていた。

二人は一瞬だけ照れたように顔を見合わせて並んで座り、あとは黙ってずっと海を見ていた。

太陽がじりじりと照りつけて、砂浜が暑くなったのにもしばらく気付かなかった。斜め横に座っていたおじさんがいつの間にいなくなったのか、少年はそれにも気が付かなかった。少年はランドセルを向こうの浜に置いてきた事をちょっと残念に思った。ランドセルの中には理科の時間に使う磁石が入っている。砂浜の砂鉄を、磁石にくっ付けるところをおじさんに見せてやれば良かった。学校で習った磁力線の事を教えてやれば、きっと嬉しそうに笑ってくれた筈だ。そうすれば僕も笑顔になれたのに。そう思いながら少年は岩場の向こうを振返った。立ち上がって防風林の間の小道も見たが、おじさんの姿はどこにも無かった。

少年はランドセルを置いたあの砂浜に帰る事にした。風向きが少し変わり、空には薄い雲がたなびき、白かった月は幾分黄色みを帯びている。岩場を乗り越えて砂地に降りると、少年は靴を脱いで波打ち際に向った。足の裏をくすぐる柔らかい砂を踏みしめながら歩いた。冷たく澄んだ水が心地良く、少年はこの充足した歩みをずっと続けていたいと思った。しばらく歩いていたが、少年は自分の小さな影に導かれるようにふらりと深みに足を踏み入れた。波は少年の身体を巻き込むようにしぶきを上げ、波の引く力は意外に強く小さな身体を引きずり倒した。海中でもがいているうちに、幸い次の波に乗って浜にたどり着いたが、少年は悪い夢から覚めたばかりのようにしばし呆然としていた。なぜあんな危険な事をしてしまったのかと自問自答したが、ずぶ濡れの自分が今確かにここにいるという事実しか解らなかった。自分の身体と心が何かによって一瞬だけ断ち切られたような、そんな不可解な気分だった。

少年はシャツを脱いで、ランドセルを置いたあの大きな流木の上で乾かした。強い日差しの中で、流木はきめ細かな砂に堂々とした影を落としている。この流木は、とっくに樹木としての生命も役割も失っているはずなのに、孤高の魂を宿してるかのようで、少年はあらためて憧れに近い敬虔の念で見つめた。大空に向って緑の葉を大いに繁らせ、数えきれない程の鳥や虫達を養い、周りの樹々を悠然と見下ろしていたのだろう。かつての誇らしい姿を少年は想像する。きっと何百年も森の王者として君臨していたに違いないんだ。

流木にもたれて空想に耽ったり、浜の漂流物を物色しながら歩いているうちに服も乾いた。港はここからは見えないが、港のある方の空に煙が上がっている。港で働く人達がなにかゴミでも燃やしているのだろう。そろそろ学校も終わってみんな帰る頃だ。母さんも畑仕事を終えて帰って来るだろうし、僕も帰らなきゃ。少年はランドセルを持つと、しばらく片手でランドセルを引きずるようにして歩きながら、意味不明の即興の歌をうたった。

砂浜の途切れる所まで来ると、少年はランドセルをちゃんと背負い、靴や服に砂が付いていないか入念に確かめた。カモメの影が少年の影を斜めに横切った。吹いてくる潮風はさっきより冷たく夕方が近い事を知らせた。少年はもう海を振り返らなかった。きょう海に来た事は、母さんが悲しい事を思い出すから絶対内緒だと決めた。でもウミガメの事や潮の満ち引きや、海辺の植物の事を教えてくれた先生には正直に言おう。だって先生は、父さんがいなくなってから何かと気遣って声を掛けてくれるし、それより何といっても、先生も海が大好きで、僕みたいな子供の頃には毎日海を見ていたって.......そう、話してくれたからさ。

|

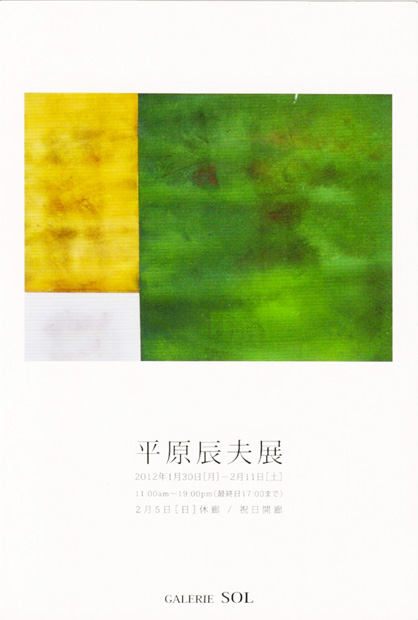

平原辰夫展2012.1.30(月)-2.11(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) 2月5日(日)休廊 / 祝日開廊 GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座6-10-10第二蒲田ビルb1f tel 03-5537-6988 ●地下鉄銀座駅下車(A3)出口  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

2011年のページを見る

2010年のページを見る

2009年のページを見る

2008年のページを見る

2007年のページを見る

2006年のページを見る

2005年のページを見る

2004年のページを見る

2003年のページを見る