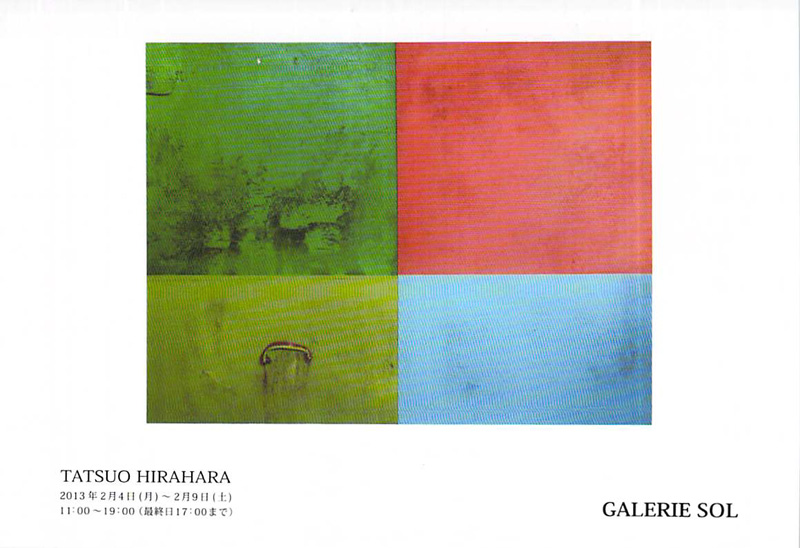

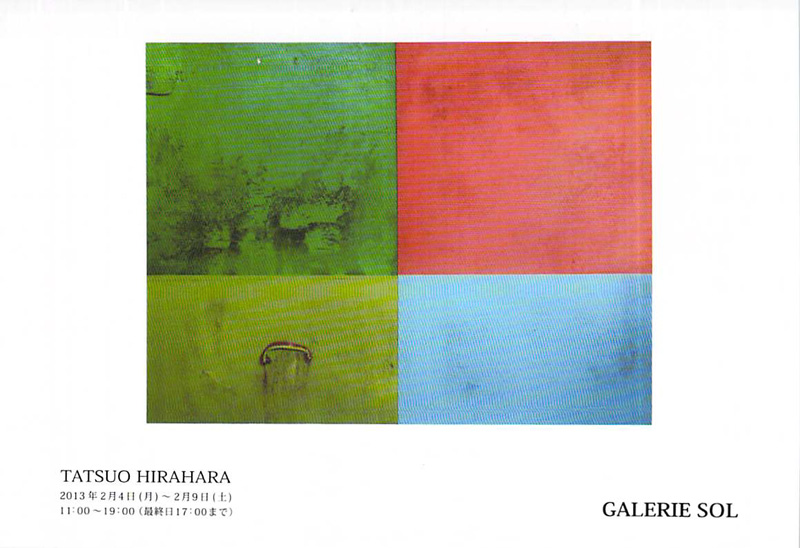

平原辰夫展

2013.2.4(月)-2.9(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで)

GALERIE SOL

〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050

●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅6番出口徒歩3分

作品画像および地図をクリックすると拡大されます

「坂多さんの散歩」

台所の棚にサラダオイルやレトルトカレーや塩などと並んで、インスタントコーヒーの瓶が乗っている。坂多さんはお湯を沸かしてコーヒーを飲んだ。やけどする程熱かった。妻を亡くしてからは、好きなコーヒーも關単にインスタントで済ますようになった。瓶の底にほんの少しだけ残っていたコーヒーは薄かった。香りも薄くてむしろ空っぽになった瓶の方に強い香りが残っていた。坂多さんは自分でも滑稽だと思いながら、しばらく瓶の中に鼻を突っ込んでいた。体中に香りが満ちた気分になると、もう香りの無いコーヒーを飲む気にならなくなった。

駅前のスーパーにコーヒーを買いに行かなきゃと思いながら、朝からテレビのニュースを見ている。歳のせいで難聴気味なのでいつも音量を大きくしている。洗濯物を干していた隣の奥さんに嫌味を言われた事があるが、ただの挨拶だと思い嫌味に気付かなかったので音量は相変わらずだ。窓をいつも開けっ放しで、風通しを良くするのが健康的だと信じているから音を遮るものはないのだ。

坂多さんはニュースの時間になると、世の中はあきれる事ばかりだといつも独り言を言う。脱原発と言うと、今の電力事情を考えない無責任な発言らしい。どっちが無責任なのだろう。汚染水の垂れ流しさえ止められないのに.......フィンランドにある核廃棄物の最終処分場は放射性廃棄物が無害になるまで、10万年にわたって地下深く封じ込めるために作られたらしい。10万年なんて誰も責任の取りようがない。後は野となれ山となれか。

近くの町ではコンビニ強盗や若い女性を狙ったストーカー殺人事件が起こり、幼児の虐待があり、遠くの国では政府軍だの反政府軍だので殺し合い、たったひとつの地球の上で、自分の領分を主張し合って隣国同士飽きもせず憎しみあっている。化学兵器は悪いんだって?じゃあ、良い兵器が何処にあるのか教えて欲しいものだ。

妙な理屈をでっち上げた大国が、自国の気に入らない国を経済制裁だの武力で攻める。坂多さんは昔勤めていた会社での、いじめやパワハラやセクハラを苦々しく思い出す。国と会社とでは規模こそ違うけれど似たような構図だと思う。いずれも自己中の恥知らずな脳みその産物だ。やれやれ、どうやら自分は親父の代名詞だった「優しいおじいちゃん」にはなれそうもない。小言の多かった親父も、今の自分と同じ70歳になる頃にはすっかり穏やかになっていたものだ。

「父さん、本を読むのもいいけど、閉じこもってないでもっと外に出なきゃ駄目よ」年金暮らしの父親の様子を見に来るたびに裕子は言う。しかし何処へ行けば良いのだと、坂多さんは苛ついた気分になる。娘は土曜日に食事を作りに来る。最初の子供を流産してから娘夫婦には子供がいない。洗濯や掃除をしてくれるのは有難いとは思うが、それくらいは自分でちゃんとやっているつもりだ。単身赴任の経験もあるから慣れている。「俺は一人で大丈夫だから、そんなにしょっちゅう来なくてもいいよ」強がりではなくこれは本心だ。まだまだ自分の子供にあれこれ指示されたり、幼児みたいな扱いなどされたくない。お前のオムツを取り替えたのは俺だ、と心の中で言う。

坂多さんはつくづく思う事がある。妻を亡くして解ったのだが、友達だと思っていた人達のほとんどが実は妻の友達だった。今にして思えば妻がいてくれたからこそ、彼らは坂多さんを友人として扱ってくれていたのだ。6歳年下なのに妻の方が先に逝ってしまった。女性の平均寿命が長いといっても何の保証にもなりはしない。妻のいない今の自分に友達と呼べる相手が何人いるのだろう。坂多さんは、会社と家の往復で人生の大半の時間を使った。会社の同僚と飲みに行く事はあったが、彼らは同僚であって友達ではなかった。会社を辞めてから彼らとの付き合いもなくなった。

「この前、母さんの夢を見たのよ」裕子は台所で料理をしながら父親に話す。「私達美術館に行ったの。母さんはある一枚の絵の前に立ち止まるとね、急に触ろうとしたの。触っちゃいけないって知ってる筈なのにね。係の若い女性が注意したら、アタシはキャンバスを傷つけるナイフやカミソリなんか持ってないわ。クスリもやってないし。アタシは絵の中の女性と握手したかっただけよ。だってほら、この人ってウッドストックの時のジョーン・バエズに似てるでしょ?ですって。彼女の歌知ってる?そう言って歌い始めちゃった。私あきれて止めたけど.........夢の中でも、母さんは元ヒッピーそのもの」

裕子は母親の若い頃の写真を思い出していた。丸い大きなサングラスに、サイケな柄のTシャツと小汚いジーパン姿で、どこかの野外コンサートで撮ったものだ。あまり手入れもしてなさそうな長い髪を、自慢げに腰まで垂らしている。一緒にいるのは当時のボーイフレンドだろう。髪の長い男の子と肩を組んでいる。二人ともまだ幼さの残る生意気な表情で、この写真は当時の若者達の心情「反体制」の戯画みたいだ。

「美術館をいつの間に出たのか、なにやら学校の教室で授業を受けていたわ。母さんと並んで窮屈な椅子に座ってね」裕子は愉快そうに笑いながらフライパンで炒め物を作っている。「あれは小学校の算数の時間のようだったわ。母さんが手を上げて質問したの。先生、人類はいつになったら宗教から自由になれますか?だってさ。小学校の教室で質問する内容じゃないでしょ。先生は答えようが無くて、授業と関係のない質問は止めなさい!と、怒って教室を出て行っちゃった。生徒達は算数に嫌気がさしていたので、解放してくれた母さんに拍手。私は得意顔で隣の母さんを見ようとしたらもう居なくて、すっかり日の暮れた校庭にひとり残されて、泣きたくなったところで目が覚めちゃったんだ」

妻の亜希子は胎教として、ジェファーソン・エアプレインやジャニス・ジョプリンをお腹の裕子に聴かせた。何を今さらこんな音楽を聴かせるのか。1960年代後半の音楽が、未来を生きる事になる胎児に相応しいとは思えない。坂多さんはそう言った。「だって、アタシの一番きれいだった頃聴いていた音楽だもの」亜希子は「一番」のところに力を込めた。「それにね、胎児にとっては音楽に古いも新しいも無いのよ」坂多さんはお腹の子がうるさがっていると思った。しかし、亜希子の機嫌も体調もすこぶる良かったので、それ以上何も言わなかった。

坂多さんは娘に自転車の乗り方を教え、キャッチボールやサッカーもやった。しかし、胎教の効果があったのか裕子は音楽やダンスに興味を持つようになった。幼稚園で「どんぐりころころ」や「とんぼのめがね」など沢山の歌を憶え、家でも歌っていたが、「でも、ジミヘンが一番カッコいい」と舌足らずの口調で言った。このエピソードは亜希子のお気に入りで、事あるごとにみんなに披露した。当の本人である裕子にそんな記憶は無い。それはただ母親の口癖を真似ただけかもしれない。

裕子は絵本も好きだったが、母親が思いつくまま話す即興の「おはなし」も面白がった。聞きながら笑顔で寝てしまうこともあった。亜希子はねだられるままに即座に「おはなし」を作る名人だった。

冷蔵庫の中のバターさんはチーズさんと仲良しです。ミルクさんとも友達になりたいと思っていました。でも入って来て間もないのに、冷蔵庫が開いたとたんにミルクさんは倒れてこぼれてしまいました。その時バターさんとチーズさんは「ミルクさんには形が無いんだ」と顔を見合わせて言いました。出会った頃は四角い形だったバターさんとチーズさんも少しずつ形が変わっていきました。冷蔵庫から出て戻って来るたびにお互い小さく痩せているのです。バターさんとチーズさんは身体が小さくなるたびに声も小さくなりました。

ある日、小さく小さくなったチーズさんは出て行ったままもう戻って来ませんでした。小さくなったバターさんは「寂しいな」と小さく言いました。でもすぐに四角い新しい大きなチーズさんが大きな声で「よろしく!」と言って冷蔵庫に入ってきました。小さくなったバターさんには四角い大きなチーズさんの声はうるさく聞こえました。もしもし、大きなチーズさんもっと小さな声で話してくれませんか。小さなバターさんはお願いしました。大きなチーズさんは、何日か過ぎれば僕も小さくなって小さな声で話せるようになるさと言いました。それからまた言いました。でも、僕がもっと小さな声で話せるようになる頃には、君はもうここには居ないだろうね。だって.......君はもうすでにそんなに小さいんだもの。

「歩くのは心身ともにいい効果があるわ。家に籠りっぱなしは良くないから散歩して」そう言って、裕子は坂多さんにウォーキングシューズとデジカメを誕生日のプレゼントにした。「カメラを持って歩くと何気ない風景が新鮮に見えるわよ。道端の小さな花が愛しく見える事だってあるし、今まで見過ごしていた物を発見する喜びがある筈よ」初めはあまり乗り気ではなかったが、坂多さんは散歩するようになった。

習慣というのは不思議なものだ。雨や風の日、散歩しないと部屋に居ても何か忘れ物をした気分になるのだ。それに娘の言う通りだったなと思うのは、写真を撮る楽しさを知った事だ。散歩の最初の一週間で撮った写真を、土曜日に二人で何枚か選んだ。娘は批評めいた事はいっさい言わず「コレとコレはいい写真よ。大きくプリントして額に入れて飾ろうよ」そう言って壁に掛けてくれたのだ。これよりもっといい写真だって撮れる筈だ。写真を見ながら坂多さんはまんざらでもなかった。

坂多さんの散歩の目的はあくまでも家に閉じこもらない事、気晴らしであって運動やダイエットなどではない。まだまだ健康だし若い頃から体型もそれほど変わっていない。妻の亜希子が坂多さんと結婚した理由として「周りの男達の中ですらりとしてハンサムなのはあなただけだったからよ」と言った事がある。「アタシ子供が欲しかったのよ。男の子でも女の子でも、きれいな子供がね」妻の希望はどの程度叶ったのだろうと坂多さんは思った。

裕子は子供の頃雑誌のモデルをやったし、ダンスのチームで踊りの才能も見せた。しかし母親譲りの「ヒッピー気質」、言い換えれば芸術家肌のために、あるいは豊かな感受性ゆえに、気まぐれや我がままに見えるくらいあれこれ迷った。写真を撮ったり絵を描いたり詩も書いたが、ひとつに絞れなかったせいかいずれも実りは少なかった。自分では、才能が無いというより飽きっぽいせいだと思っている。しかし、今は雑誌の編集の仕事をしているから、それらはけっして無駄ではなかった。

裕子は坂多さんの撮り溜めた写真を見ながら、父さんにカメラを渡して良かったと思う。公園で子供達に話しかけながらアップで撮ったものが随分多い。意外だった。素直にそう言うと「俺はこのとおりの白髪のお爺ちゃんだろ。子供にも母親達にも警戒されないんだよ。今どき若者が公園で子供の写真を撮っていたら怪しいだろう。物騒な世の中になったもんだ」坂多さんは、娘の言うとおり自分でも意外だと思う。カメラを持っていなければ、子供達と話すことなど考えもしなかっただろう。

坂多さんは、裕子の休みの日に珍しく散歩に誘った。二人はカメラを持ってゆっくり川に沿って歩いた。交番を過ぎ古着屋とウナギ屋を過ぎ、川風に背を押されるようにして右に曲がり、橋の上から船宿の屋形船を見おろした。まだ誰も客のいない舟は華やかさのかけらも無くて、明るい日差しの中でむき出しの倦怠感を漂わせている。しかし、夕方になれば灯りの点いた提灯と、料理とお酒と人々の笑い声とでがらりと様相を変えるのだ。坂多さんには見慣れた光景だがカメラを向けた。でも舟にではなく、船宿に干したタオルなど洗濯物の色どりがきれいだと思ったのだ。水に映ったそれがゆらゆら揺れている。

坂多さんは思った。娘と部屋で顔をつき合わせているより、こうして並んで歩いている方が自然な会話ができる。解放されたような楽な気分なのだ。坂多さんは、陽の光を浴びいろいろ見聞きしている自分を楽しめるようになった気がする。散歩の効用というのは、こんなところにもあるのかと思う。「最近、詩は書いてないのか」坂多さんは、青い空に消えつつある飛行機雲を見上げながら訊いた。裕子もまぶしそうに目を細めた。

「不規則な仕事だからなかなか自分の時間が取れないの」

「そうか、以前はいつもノートを持ち歩いていたのにな」

「でも、父さんは詩なんてあまり興味無かったし、読んでも良い点数はくれなかったよね」

「いや、そんな事ないだろ。言葉の使い方に驚かされたし読むのは楽しかったよ。そうは見えなかったか?ただ、お喋りが過ぎる感じはした。言葉数を絞ったらもっとストレートに届くだろうと思ったよ。お喋りなところは母さん譲りだ」

「父さんは何でも母さんの影響を強調し過ぎよ。子供の頃からそうよ。私は父さんの娘よ。顔立ちだって体型だって、母さんより父さん似だもの」

「母さんが居た頃は、自分の存在感の無さを感じることがあったよ。社交的で華があったからね母さんは。本音を言っても誰も怒らせない術を心得ていたんだ。勿論、本人は意識していた訳じゃないが。人柄ってのは、どうしようもなくそれぞれに備わるもので、望んでも努力で変えられるものではないんだな。この歳になっても、自分の事をどう扱えば良いのか......持て余す事があるよ」

「母さんはいつも自然体だったわね........私、流産した頃は泣いてばかりいたわ。後悔ばかりで自分を責め続けてばかり。何の実感も実体も無い世界に放り出されてしまったようだった。誰のどんな慰めの言葉も全て空々しかった。深刻そうな表情や同情なんてまっぴらだったわ。母さんだけが私の自虐的なギャグを笑ってくれたの。食欲が無くてすっかり痩せていた頃、こんな事も言われたな。妊娠だけがお腹を膨らませる方法じゃないわよ。ほら、もっとちゃんと食べなきゃ駄目よ!って」

「母さんらしい言い方だな」坂多さんは、最期まで変わらず開放的だった笑顔を思い出した。娘は自分に似ていると言うが、父親から見るとやはり母親似のようだ。いずれにしても自分達の娘、どっちにも似てるのだろう。高校生の頃、娘が自分に距離を置き始めた時に感じた理不尽な気分....。そのあとも、母親と娘の仲に親しく関われなくて嫉妬らしきものも感じた。娘にそう言うと、あら、私だって父さんと母さんに、それと似たような感情を持った事があるわと言った。こうして一緒に歩いていると、あの時の気持ちがぬぐい去られたようで懐かしいような幸福感を感じる。

二人は商店街をぶらつく。靴屋の店頭に並んだ靴に坂多さんは見入る。ずらりと並んだ14、5センチもある高いヒールの靴を指して娘に尋ねる。あれを履きこなすには、相当の訓練が必要なのだろうね?そして坂多さんはシャッターを押す。裕子は笑ってうなずいて歩いて行く。坂多さんは、以前はこんな物を撮ろうなんて思いもしなかった。娘と一緒だと、普段は遠慮する所でも気楽に写真を撮れる。坂多さんは、先を行く娘に小走りで追いつく。振り返った娘は立ち止まって父を待つ。そして、父親と腕を組んで歩き始めた。母親がそうしていたように、時々顔を見合わせながら。

「ステキな生活」

降り続いた雨も、ようやく上がってきょうで三日目だ。太陽も顔を出した。悠治はゴムボートで公園の樹々の間を渡っている。雨は止んだが洪水で町は覆われて、公園のブランコも滑り台も水に半分浸っている。茶色く濁った水の中で遊具達は背伸びしている。子供達の消えた公園は、今はただ水の淀みに過ぎない。町役場で借りた黄色い二人乗りのボートは小さいが、悠治一人が乗るには充分だ。清涼飲料水の呑気なコマーシャルソングの後、携帯ラジオの天気予報は、雨の心配はもう全く無いと言っている。

悠治は母親の故郷である田舎の町に、祖母を見舞うためにやって来た。80歳過ぎても病気知らずで、元気に畑仕事をする祖母だが、玄関を出ようとして転んだ拍子に脚を骨折してしまった。祖母は隣の人の車で病院に送られたのだ。そして病院に着いた途端に雨が降りだし、それが今回の大雨の始まりだった。祖母は病院からの電話で「こんなつまらない事でケガして入院なんて.....歳はとりたくないねえ」と笑ったが、力の無い声だった。

母親は一人暮らしの祖母をいつも気にしていた。「アンタもおばあちゃんの顔を見に行く?もう何年会ってないかしら。子供の頃夏休みには必ず行ってたのにねえ。おじいちゃんもあの頃は元気だったし」「そうだね、父さんもまだ居たしね」悠治は何気なくそう言ったがすぐ後悔した。別れた父親の事には触れない事だ。母親は聞こえなかったふりをした。

「大雨の事は心配だったけど、でも、まさかこんな水浸しの故郷が待っているなんてねえ」と母親は言った。悠治と母親は、飛行場から2時間も田舎の道をバスに揺られた。バスが町に近づくと、川の両岸の田んぼは見渡す限り水に隠れていた。バスを降りて近くに居た人に町の様子を訊いた。浸水後の家の片付けを始めた人達もいるが、小中学校の体育館に避難している人達もまだいるらしい。

祖母は病院のベッドに横になっていた。毛布が一枚胸まで掛けられて、その胸の上で両手を組んでいた。気分はどう?と母親は話しかけて両手で祖母の手を取った。祖母はうんと小さくうなずいて、母親の手を左の人差し指でなぞるように動かした。祖母の指が母親の指輪に触れると、それは蛍光灯の明かりに鈍く光った。母親は結婚指輪を外していない。太ってしまったので外せないのかもしれない。家事ですこし荒れた母親の手と、深いシワのある浅黒い祖母の手が、お互いの気持ちを交換しているようだ。手で会話する女たちの間には割り込めない。悠治は祖母と母親の指の形が似ているのに気が付いて、やはり親子なんだなと妙に感心してしまった。

「ショックの方が大きかったのよ。今までにない大雨とこんな洪水だもの。脚の骨折や身体の方は心配ないって」母親は医者に言われたとおり、悠治にそう言って安堵の表情を見せた。病院は高台にあって、祖母以外にも年寄りが数名収容されていた。看護婦に付き添われて弱々しい足取りで廊下を歩く人。ベッドで寝返りを打ちながら咳き込んでいる人。静かに横たわって点滴をしている人。こうした老人達の中にいると、自分はまだまだ若いのだなと思ったが、消毒液の匂いと一緒に老いも自分に染込んでくるような気もした。

祖母は一匹の猫と暮らしていた。しかし、今病院にいるのは自分だけで猫はいない。祖母は自分のことより猫が気がかりらしく「食べ物もなく家に取り残されているのよ。水は二階までは上がっていない筈だから、上に居ればいいんだけど、あの子は臆病だから......どうしてるかねえ。流されていなきゃいいけど」祖母は今にも捜しに行きたそうにベッドで身を捩った。母親が大丈夫よと言うと、しばらくは落ち着いたが、すぐ「ハナちゃん」と猫の名を呼び始めた。この世で大事なのは他でもない、猫のハナだけ。そう言いたげな姿を見て、「俺が様子を見てくる」と悠治は言った。尋常でない精神状態だなとは思っていたが、猫の名を呼び続ける祖母の様子に、ついいたたまれなくなってしまったのだ。

悠治はゆっくりボートを漕いだ。公園を過ぎた時、この過疎化の進む小さな田舎町に、公園で遊ぶ子供達がいるのだろうかと思った。小学校の夏休みに遊びに来ていた頃は、公園など必要なかった。山や川で近所の子供達と遊んだものだった。山道を駆け回り、木に登ったりカブトムシを捕ったりした。川ではエビやカニを捕り、木切れで作った舟を浮かべた。夕方薄暗くなってボールが見えなくなるまで、ベースが2つしかない変則の野球もやった。二十五年か三十年程前には、この辺りもまだにぎやかな子供達の声があった。

水に浸った家々の間をボートはゆっくり進んだ。消防署まで水浸しなんて皮肉な光景だ。災害を目の前にしているのに、悠治は遊園地に居るみたいだと思った。非日常は現実感を失わせる。この洪水は切実な自分の問題ではなく、自分は通りすがりの傍観者なのだ。テレビで見るよりリアルな体験をしているが傍観者なのだ。だが、それでもと思った。とにかく今の自分には猫を捜すという目的がある。祖母にとってそれほど大事な猫ってどんな奴なんだろうと思いながら、悠治はオールを握り直した。

悠治は水に浮かんだネズミの死骸をちらっと見た。薄茶色の泥とゴミが付着した毛が逆立っている。ふいに、人生なんてものはこんなものかもしれないと思った。何がと問われても具体的なものではないが、ネズミは使い古しの小さな雑巾みたいに、木の葉や板きれなどのゴミと見分けがつかないように浮いていた。自分だってネズミだって、どっちに転んでも最期に行き着く先は同じだろう。

天空からもたらされた、バカバカしい程の大量の水にこうして浮かんでいると、人の生活というものがいささか滑稽なものに思えてくるし、自分がいかに小さな存在であるかにも気付かされる。自然が自分に対して敵意を持っているなどとは思わない。むしろ自分は自然に対してよりも、社会に対して疑惑を持っていると考えた。政治や宗教や事業や様々な習慣など、人の営みに自分は馴染めない。この違和感はどこからくるのだろう。

例えば、極楽とか天国や地獄なんてファンタジーの世界だと悠治は思っているが、信じる人はまあそれで良かろう。自分はできるだけ関わりたくないと思う。あれこれ言い出せばきりがないから、普通に適応しているように周りに合わせてはいるが、自分は何かを我慢している気がする。悠治はひたひたとボートに打ち当たる水を手ですくってみた。冷たくはなかった。

悠治は彼女の事を思った。あずみとの付き合いはそろそろ三年目になる。恋愛というのは性欲の詩的な表現である。いつか読んだ本にそんな言葉があったが、誰のなんという本か忘れた。その時はうまい事言うなと笑ったが今は笑えない。悠治は結婚を決めかねている。あずみは普通に明るい性格だが、悠治は戸惑う事がある。ステキなバッグや洋服や、ステキな海外旅行や、友達のステキな部屋の事を、彼女はなぜあんなに楽しげに語るのだろう。俺を楽しませるためなのか、それとも苦しめるためなのか。

俺の仕事や給料でこんな彼女とやっていけるだろうか。それに、今は元気で働く母親も60歳を過ぎ、いつまで一人で生活できるか解らない。いずれは自分が面倒見なければならないだろう。自分はもうすぐ36歳になる。親しい友人達は、悠治とあずみの結婚を当然の事のように思っているようだ。溜め息の後、悠治は祖母の家を確認してまた漕ぎ始めた。

ボートは見覚えのある家に近づいた。祖母の家の周辺は思っていたより水が引いている。しかし、庭はまだ水の下で、生け垣のキンモクセイだけが見えている。もう十年以上も経つが、祖父の葬儀は確か秋だった。その時、このキンモクセイはオレンジ色の花を付けていて、近所の家々まで強く香を放っていた。むせるような香りと祖父の笑顔を同時に思い出すと、唐突に涙が込み上げてきた。この無情で無意味な、あきれる程大量の水のせいだろうか。自分はけっして感傷的な性格ではないはずだがと、悠治はいぶかしく思った。

悠治はボートを降りた。水の少ないこの辺りからは玄関まで歩いていける。泥がまとわりついて歩きづらいが長靴で大丈夫だ。玄関を入ると、汚れた畳の上には靴や傘や箱などが散乱している。一階は随分水をかぶったようだ。台所の白い冷蔵庫には、泥水に浸かった跡が茶色の線としてくっきり残っている。悠治の膝の上くらいまでの高さだ。猫の姿は一階には無かったので階段を上った。

ハナの名前を呼んだ。ハナには人の言葉が解るのよと祖母は言っていた。自分は飼い主ではないから、返事は期待しないが「ハナちゃん」と祖母のように呼んでみた。窓際のカーテンが揺れたがハナではなかった。隙間風のせいだった。ハナ、ハナと呼び続けるとタンスと壁の隙間に動くものが見えた。どうやら猫は無事だったらしい。持って来た鶏のささみの缶詰を開けると、意外に元気そうにハナは寄って来た。警戒して逃げ回る事もあるかと心配していたが、人見知りをしないので安心した。ハナの顔は目から上の方が黒く、鼻から頬にかけて白い。悠治はタンスに背をあずけて座り、食事中のハナを観察した。

ハナをボートで安全に運ぶために、キャリーバックの代わりに大きめの紙袋を用意していた。おとなしく入ってくれるか気になるところだ。ハナと親しくなるための時間がしばらく必要かもしれない。捕まえようと焦ってパニックを起こされては台無しだ。俺もお前も同じ生き物だよなあと、悠治はハナに話しかけた。俺達人間は、お前達や他の動物より圧倒的にすぐれた存在だと思っている。うぬぼれじゃないのかなあ。ハナが丸い目で悠治を見上げてすこしだけ尻尾を振った。

窓を開けると庭の水にさざ波が立っている。隣の屋根にはカラスが一羽止まって、狡猾そうに首だけきょろきょろ動かしている。ボートはかすかな波に揺れながら待機していて、水に映る自分の影につなぎ止められているようだ。水に閉じ込められた周りの家々を、二階からこうして眺めていると、時間までが水に支配されてしまったかのようだ。静かな不安と穏やかさが混在している。悠治は、こんな世界もありかとしばらく眺めていたが、ハナを待ちわびる祖母を思い出した。

そろそろ帰らなくては心配されるだろう。悠治が首を撫でてやるとハナは目を細めた。いい子だ。悠治はゆっくり抱き上げて「さあ、おばあちゃんの所へ帰ろう」と話しかけながら玄関に向った。ハナは疲れているのか、それとも久し振りの食事に満足したのか、思った程の抵抗もなく袋に収まってくれた。ハナの入った袋は、おばあちゃんへの何よりのお土産だと悠治は思った。いや、お土産なんて言い方は相応しくないだろう。ハナは物ではないのだ。

悠治はハナを気遣って慎重に戻って行った。来る時よりオールは軽く、距離も短く感じた。消防署を過ぎ公園に近づくと、水の量が減っているのに気が付いた。遠くの道路の脇で、積んであった土のうを取り除く作業をしていた。ヘルメットの男達五六人の手作業だ。そこに向って水はゆっくり流れているようだ。数日後にはまた元の町が姿を現すのだ。町の人達は洪水や崖崩れやケガから立ち直り、それぞれの生活をまた取り戻すだろう。

悠治はボートを町役場の方に進めた。病院ももうすぐだ。出かける時、母親は心配して止めたが、悠治は重苦しい病院にいるよりはいいと単純に思った。それに町の水は流れていなくて、淀んでいるだけだったので危険だとは思わなかった。出かけたのは祖母やハナの為というより、むしろ自分のためだった。

やがて悠治はボートを浅瀬に着けた。ボートを引き上げながら、小さな冒険を終えた子供のような気分だと思った。悠治は紙袋をそっと持ち上げて中を覗いてみた。ハナは何の問題も無く、気持ち良さそうに丸まって寝ていた。悠治は優しい気持ちになって、ハナの頭を軽く遠慮がちに撫でた。ハナは少しだけ頭を上げたが、すぐ丸まって前足で頭を抱え込むように寝てしまった。そんな仕草を見ると、ハナを恋しがる祖母の気持ちが解る気がした。

悠治はずっと自分の生活を何か変えたいと思っていた。些細な事でもいいのだ。今度あずみがステキな服やステキな靴の話を始めたら、自分も言ってみようと思った。「実は俺もね.........ステキな猫を飼いたいと思ってるんだ」

「捜さないで」

子供の頃に感じていたいろいろな事を、今の僕は忘れてしまっている気がする。しかし、ある種の残像のように残る記憶や感情が、今でも僕をどこかで突き動かしているのかもしれない。子供の頃、瞬く星空を見上げながら宇宙の広がりについて、あるいは蟻やカブトムシなど、昆虫の体や動きの精密さに感動したものだった。世界を成り立たせている不可思議な現象に疑問を持たなくなり、大人になるにつれてそれらは普通に在るものになっていった。枯れたような球根から新しい芽が伸びてくる事や蝶の羽化などにも、あの頃のようにはもう僕は驚かない。

驚きの世界よりも、親とか先生や友達など、そして仕事での人間関係が関心事になっていった。社会で大人になるとはそういう事なのだろうか。でも子供とか大人とか言うけれど、何がどう違うのか、自分の事を振り返っても、実は僕は明確に解らずにいる。僕はロマンチストではないから、子供は詩人で豊穣な感覚や感情を持っていて、大人になるにつれてそれらを失うなどとは思っていない。子供の頃に戻りたいなどとは思った事もない。しかし、忘れられた歌みたいに、たまに思い出す事もある。

僕と妹がまだ小学生の頃、隣のお姉さんは突然家を出て行った。僕も妹もお姉さんが大好きだったので、しばらくは取り残されたようで寂しかった。学校では友達がいるし気が紛れたが、家に帰るとついお姉さんの姿を捜してしまう。隣の様子が気になって「きょうも帰って来てないの?」と母に訊ねるのが日課のようになっていた。母も僕たちと同じ気持ちでいたので、心配そうに「まだよ」と繰り返した。

一人っ子の彼女と僕たちは家族みたいだった。厳しい父親から逃れるように、僕と妹が小学生になる前から我が家に遊びに来ては、本を読んでくれたり、歌を教えてくれたり、犬の散歩にも一緒に出かけた。そんな日々が続いていたが、高校を卒業した次の日、彼女は家に帰らなかった。「ごめんなさい、捜さないでください」と書いたメモを机の上に残しただけで、僕たちにさえ別れを告げずに姿を消した。

お姉さんの家出を知った日の空は、晴天を誇示するように青く、その青を背景にした雲は銀色に輝いていた。こんなに晴れているのに、なぜか大雨や雷が鳴るようなそんな予感がした。僕と妹はお姉さんの行く末を心配したが、二人だけの秘密のように、友達ともその話はしなかった。大好きな人の事を、ただの噂話にはしたくなかったのだ。でも夜になると、子供部屋の二段ベッドの下から妹が話しかけてきた。

「ねえ、お兄ちゃん、起きてる?」

「うん、起きてるよ」

「奈美ちゃん、寝る所があるのかなあ」

「お金はあまり持っていない筈だから、困ってすぐ帰って来るだろうって、.........おじさんは言ってた。本当に帰って来ればいいけど」

「でも、帰って来たらおじさんにすごく怒られて..........また殴られるかもしれないよ」

「あのおじさん、いつも奈美ちゃんを怒ってばかりいる」

「奈美ちゃん、うちの子になれればいいのにねえ」

「そんな事、あのおじさんが絶対許さないよ。うちに遊びに来る事だって良く思っていないんだから。おじさんは、奈美ちゃんが僕らと楽しそうにしているのが気に入らないんだ。おじさんは、うちの奈美はいつもふくれっ面してるって言うんだもん」

「いつも叱られていたら、にこにこなんてできないよ」

「家に帰ってくるお父さんの足音を聞くだけでドキドキするって、奈美ちゃん言ってたよね」

「あたしがね、うちのお父さんは怒鳴ったり叩いたりしないよって言ったら、奈美ちゃん、泣きそうな顔で、早紀ちゃんはいいねって言ったよ」

妹とこんな話をしながら、知らない町を独りとぼとぼ歩いている奈美ちゃんを想像した。僕たち三人で歩いている楽しい姿も想像したが、現実には二段ベッドに僕と妹だけだった。妹は奈美ちゃんと過ごす事が多かったので、僕よりずっと心配していたのだろう。なかなか寝付けないようで、泣いているようでもあった。僕たちはしばらく黙ったまま寂しさを分け合った。やがて小さな妹の寝息が聞こえてきて、いつの間にか僕も眠っていた。

妹は眼鏡をかけている。遠視と乱視がすこし強いので矯正のためだ。学校で男の子にからかわれたと妹が口を尖らせると「その眼鏡かわいいよ、似合ってるもん。その子、ホントは早紀ちゃんの事が好きなんだよ」と奈美ちゃんは言ってくれた。僕も妹はかわいいと思うけど、奈美ちゃんに褒めてもらうと自分の事のように嬉しい。ケンカをする時、僕はメチャメチャ妹の悪口を言うけど、他人に言われるとすごく頭にくる。

ある日、妹は学校帰りに奈美ちゃんを見かけたと言った。バス通りの向こう側を歩いていたので、名前を呼んで追いかけたけど、赤信号で渡れなくて見失ったと言う。

「あたし、一生懸命走ったんだよ」

「人違いだろ。もう奈美ちゃんはこの町にはいないよ。だって警察の人も捜してるし、こんな近くを歩いていたら知り合いもいっぱいいるし、すぐ見つかる筈さ」

「でも髪型も横顔も、それに歩き方も奈美ちゃんだったもん」

「お前がいつも奈美ちゃんの事を考えてるから、そう見えたんだよ」

「そうかなあ、お兄ちゃんだってあの人を見たらきっと信じるよ」

「ふーん。そんなに似てたのか?...... あした日曜日だからバス通りの方へ行ってみようか」

僕と妹は午前中に宿題をすませた。月曜日にテストあるので、漢字のドリルがノートに8ページ分あって時間がかかった。でも、算数よりはずっと好きだ。妹は父さんに似て算数が得意だからちょっと羨ましい。昼ご飯を食べてから、お母さんには友達のところへ行くと言って二人で出かけた。

僕たちは公園の中を横切って近道した。小さな子供達が砂場や滑り台で遊んでいる。僕たちももっと小さかった頃ここでよく遊んだ。妹は何でも僕の真似ばかりしたがって、いつも後をくっ付いて来た。僕が高い所から跳び降りると真似して跳びたがるので、お母さんに怒られた事もある。僕たちは写真屋さんの角を曲がり、銭湯を過ぎて駐車場の横で猫を見つけた。よく見掛ける三毛猫で、通りすがりの猫好きの人達に触られても嫌がらない。妹もしゃがみ込んで、おいでおいでと呼んで首など撫でてやる。

猫と遊んでいると「おい」と呼ばれた。奈美ちゃんと同級生だった奴だ。「お前、河井奈美の弟か?よく一緒にいたよな」僕が首を横に振ると「そうか、河井は一人っ子だっけ」と言った。「アイツ、家を追い出されたんだって? 学校でも家でもお邪魔虫だったんだなあ」僕は黙って下を向いて我慢していた。そんな僕を尻目に、そいつはガムをくちゃくちゃ噛みながら自転車で走り去った。しばらく悔しい思いで、僕はその後ろ姿をじっと見ていた。妹はまだ猫に未練があるようだったが、僕は気を取り直して、さあ行こうと言った。

妹が奈美ちゃんを見掛けたと言うバス通りは、きょうは車が少なくて空気もきれいだ。「ここから向こうの方に歩いて行ったんだよ。それから靴屋さんの前で見えなくなっちゃったの」と妹は言った。僕らは靴屋の角を曲がって歩いて行った。靴屋の横にはトタンの錆びた壁があって、剥げかかった選挙のポスターが風に震えていた。近くの電柱にも紙が貼ってあって「この犬を見掛けたらお知らせ下さい」と書いてあった。電話番号と白黒の写真が添えられているが、長い間見つかっていないのだろう。文字も写真も薄くぼやけてしまっている。

「奈美ちゃんは、知ってる人の家に泊めてもらってるのかなあ」

「友達の家にもいないし、どこの親戚に訊ねても来てないんだって。父さんが言ってたけど、家出して家に戻れない人をだます人もいるんだってさ」

「だますって何......」

「変な所で働かせたりするんだって」

「嫌な目にあってなきゃいいね」

僕たちは滅多に行かない狭い路地や、ちょっと遠い商店街も歩いてみた。奈美ちゃんらしい人は一人も見掛けなかった。病院の前に来た時、入り口のガラスに僕と妹の姿が映った。その時、妹が歩き疲れているのに僕は気が付いた。僕たちは自動販売機のジュースを買って、車の来ない道端に座って一休みした。きょうはもう帰ろうと僕が言うと、見つからないねと、妹は残念そうに言った。そんなに關単に見つかりっこないよ。僕はすこし無理して笑った。

こんな僕たちの奈美ちゃん捜しは、一週間で結局無駄に終わった。「奈美ちゃんは僕たちよりずっと大人だから、一人でも大丈夫だよ。きっと何処かで元気に働いてるんだ。はやく大人になって、家を出て働きたいって言ってたから」僕は妹にそう言った。妹は心からは納得していない様子だったが、うん、そうだねとうなずいた。僕たちは行動範囲の狭い、力不足の小学生でしかなかった。

やがて僕たちは、奈美ちゃんを話題にする事もあまりなくなった。僕は高校生になり妹は中学生になって、それぞれ部活や勉強で目一杯だった。妹はもう僕に付いて来る事もなかったし、あの眼鏡ももう外した。メガネザルと男の子にからかわれる事も無くなり、制服姿も大人びた気がした。口喧嘩ではもう僕は勝てない。

僕と妹は、お互いそれぞれの友達と遊ぶようになったし、性格も違う。それに異性だし、少しずつ距離をおくようになった。でもひとつだけ、小さい頃からずっと二人に共通する事がある。僕も妹も本を読むのが好きだ。たぶん小さい頃から奈美ちゃんが本を読んでくれて、面白さを教えてくれたからだと思う。お気に入りの本を何回もねだって読んでもらった事もあるが、奈美ちゃんはいやがらずに繰り返し読んでくれた。初めてのように、いつも丁寧に読んでくれた。

それにしても兄妹というのは、ある種の距離はできても、親密な感情というのはずっと変わらない気がする。親友に感じる親密さとは違うもののようだ。一緒に過ごした時間の長さや密度の違いもあるだろうが、それともまた異なる何かを感じる。それは家族だからって........言うしかないのかな。

僕が高校三年になった頃、奈美ちゃんのお父さんが亡くなった。奈美ちゃんはお葬式にも帰って来なかった。家出してからもう7年、ずっと音信不通なのだ。奈美ちゃんのお母さんは「奈美はもう死んだものだとあきらめています」って言っていたけど、本心じゃないと思う。おばさんはずっと自分を責めているんだ。それにおじさんだって、奈美ちゃんが家を出て行った後、人が変わったように必死で捜していたのを、僕も妹も知っている。おじさんは僕と妹に、奈美ちゃんの行きそうな場所を知らないかと何度も訊ねた。でも当時の僕は頑だったから、知っていたとしてもおじさんだけには絶対教えなかっただろう。

僕はやがて家を出て、普通の学生生活を終えた。そして普通のサラリーマンになった。妹は旅行会社の仕事で海外に出かける事が多かった。お互い忙しく会う事も少なくなったが、時々電話で連絡は取っていた。そんなある日、妹から電話があった。バリ島から、今帰って来たところだと言った。「実はね、バリで奈美ちゃんを見掛けたんだよ。何やら楽しそうに話しながら、女の子を真ん中に親子三人で手をつないで歩いていたの。おそらく現地の旦那さんよ。間違いなく幸せそうな親子。でも、また見失ったの........」

「あたし、一生懸命走ったんだよ」妹が子供の頃に言ったあの言葉を僕は思い出していた。「インドネシアに行ってまで、奈美ちゃんのそっくりさんを見たのかい?」僕はそんな冗談を言おうと思ったが、言わなかった。妹の言葉にはそんな茶化し方を拒む真剣さがあったからだ。

妹から電話のあった翌日、僕は仕事帰りに本屋に行った。いつもは滅多に行かないコーナーに行って、バリ島関係の本を探した。何冊か見た中で一番興味深かった本を一冊選んだ。僕のような独り者が、ふらっと旅行するのに相応しい情報があったからだ。奈美ちゃんのことを恋しいと思わなくなってから、もう何年になるかなと考えながら、僕は本を持ってゆっくりとレジに向って歩いて行った。

「ゆくえ」

その地下鉄の乗り場は遥か地の底にあった。風間がぼんやり考え事をしていたら、エスカレーターの最上段で足を踏み外して、頭から真っ逆さまに転がり落ちた。軽業師か体操選手みたいにくるくると回った。自ら望んだ姿勢ではないが、人も非常時にはアルマジロのように咄嗟に丸くなれるものだと、風間はこの時初めて知った。休みの日に家でごろごろしていると、アンタの前世はナマケモノだったのねと、妻には言われていたが、実はアルマジロだったらしい。

エスカレーターの階段の25段目に頭が、29段目に尻が落ちてやっと転落は止まった。寒い日だったので「吹雪の中でもポカポカ」が売りの、フード付きのダウンのコートを着ていた。それが幸いしてか、長い距離を転がり落ちたにもかかわらずどこもケガはなかった。ただ、さっきの考え事って何だったのかは思い出せなかった。風間は25段目の頭は持ち上げたものの、立ち上がる気にもならず、29段目に座ったまま一番下まで降りた。勿論、エスカレーターというものは動くものであるから、上から数えて29段目はすぐに30段目になり、いつの間にか40段目にもなったのだが、とにかくこの階段落ちで、風間の尻が止まった位置は29段目だったのだ。

地下鉄は動いていたが乗客の姿は全く無かった。電車はこの駅に次々に停車しては発車したが、乗る人も降りる人も無く、ドアが開閉するたびにかすかな空気の入れ替わりがあって、吊り広告をわずかに揺らしただけだった。風間は急ぐ用事もなかったので、電車が来てもやり過ごして、身体に異常がないか確かめていた。コートの裾に、乗車券の切れ端らしいゴミとホコリが付いていたぐらいで、どこも痛みは無かった。ただ、頭を打ったせいか少し酔った時に似てると思った。

酔うと言えば、風間はテレビで野球観戦などしながら、ビールで晩酌する事を楽しみにしている。妻は、テレビの情報番組で得たアルコールの害をあれこれ講釈して、ビールの量を減らすようにいつも言うのだが、風間はこれだけは譲れない。他に楽しみの無い風間にしてみると、じゃあ自分は一体何のために働いているのかと思うのだ。妻は考えた末に試してみることにした。最初は本物で、途中からノンアルコールのビールに入れ替えた。外見だけ、缶だけ本物というわけだ。風間はピッチャーの投球にあれこれ文句を言いながら、気付かずに飲んでいる。その夜、風間はいつも通りに酔った。

風間は今、そんな少し酔った気分で電車に乗り込んだ。やはり乗客は自分一人だ。だからいつもは絶対遠慮している優先席に座ってみた。座ってはみたもののやはり落着かない。何だか自分が、ケガ人か病人か年寄りになった気がした。さすがに妊婦になった気分にはならなかったが、強固な常識人の風間はすぐ席を変えた。その席はお前には相応しくないのだと、自らの潔癖性の良心にねちねちと責められるのだ。どうせ乗客は自分だけなのだから、座席に長々と寝そべってみようか、吊り革にぶら下がってみようかなどと、想像するだけで自分が不埒な人間になった気がする。

電車はいつものスピードで走っているのに、レールのきしむ音も無く、車内は静まりかえっていた。夜の墓場にだって、コウモリの羽音や風の音くらいはあるだろう。エスカレーターを転がった事で、急性難聴になったのかもしれないと思って、膝をパタパタ叩いてみた。パタパタと聞こえた。うろ覚えの曲を歌ってもみた。いつもの調子外れの自分の歌が聴こえた。

電車は走り続けてどこの駅にも止まらなかった。風間は車窓を眺めていたが、外は暗くガラスは曇った鏡のように自分の姿を映すだけだ。しばらく見つめていると、それが本当に自分なのか疑わしくなる。もう60年以上付き合ってきた自分の顔が、別の人格のように自分を覗き込んでいる。いや、そうではない。この顔とそんなに長い付き合いではない。子供の頃から青年へ、そして中年と少しずつ変わってきたではないか。シワもなく白髪も無く、今のようにかすんだ老眼の目ではない、野生の動物のように澄んだ無垢な目の頃もあった。

窓に映る自分の顔をしげしげと眺めていると、なんだか気恥ずかしくなった。風間は自意識が強いのを恥ずべき事のように思うのだ。自分の容姿に特別な関心があるのだと、他人に思われたくはない。電車の窓は、数えきれない程の人達の様々な様子を映してきた。風間はその中のたった一人に過ぎないし、誰が泣こうがわめこうが人の生死に関わる事だろうが、窓にとってもはや何の関心もないことだ。ましてや若さと老いの感慨にふける中年男など、何人映してきた事だろう。

風間は子供の頃、自分の手をじっと見ていた事がある。指を閉じたり開いたり、ジャンケンの真似事をしながら長くずっと見ていると、自分の手が自分とは別な生き物に見えてきた。自分がこんな奇妙な生き物を飼いならしているなんて、不思議だった。あの時の感情をいつ忘れてしまったのだろう。痛みを知り、自分の身体が「自分」なのだと否応無く知らされた時からだろうか。自分はこの身体に閉じ込められながら、同時に可能性をも与えられているのを知った。

そんな若い時もあった。妻との出会いや結婚、子供の誕生。そんな若い日々があり、それらもやがて過ぎて、勤めていた会社の倒産や、友人や両親の死も経験した。医者に病気の宣告もされたし、息子の大学受験合格の発表も同時にあった。いろいろあったが、自分は道徳的な人間だったと思う。会社の同僚や友人や家族にとってそれは可もなく不可もなく、言ってしまえば面白みのない生き方だ。良く言えば、真面目が取り柄の大きな後悔などない人生なのだろう。風間の自己評価はけっして高くない。だから人生に大きな期待などしないし、結果として後悔もないのだ。

電車は止まらない。風間はこんな状況に不安も驚きも感じていなかった。電車が走れば走る程、日常の全ての煩わしさから逃れられる気がした。残してきたモノにそれ程の未練はない。自分は過去から解放されつつあるのだ。そう思っていたのだが、なぜか子供の頃の記憶ばかりが甦ってくる。窓に映る自分もいつの間にか小さくなり、幼い姿になっている。

幼い姿の風間は「母さん」と呼んでみた。アナタはいつも幼い俺を抱きしめてくれたんだね。感触を憶えてはいないけど、よく想像したものだ。晴れやかなスーツ姿の父さんと、俺を抱っこした着物姿の母さんと、三人の写真を憶えている。あの白黒の写真は、父さんが大事に持っていたからね。母さん、アナタは俺が物心の付く頃にはもう寝たきりで、......そう、ずっと寝たきりで、ある日、俺が呼んでも起きてはくれなかった。俺は父さんに、母さんを起こしてって頼んだ。父さんは俺の頭を腰のあたりに強く抱えて、もう無理なんだよと言った。父さんの顔を見上げたけど、いつもの強い父さんじゃなかった。俺の目のせいか、父さんの顔がかすんで見えた。

母さんの葬式の時、近所の人や親戚の人達がいろいろ声をかけてくれたけど、俺はただぼんやりと線香の煙と母さんの遺影を見ていた。あの写真は母さんじゃないみたいだと思っていた。なぜだか解らないけど、そう感じていた。今でも思うんだ。幼い俺を抱いてくれていた時の、あの写真の母さんが俺の.......本当の母さんなんだ。

風間は眠気を感じて小さなあくびをした。それと同時に、なぜか陽の当たる縁側の匂いがした。懐かしい匂いは、自分の忘れてしまった自分自身に気付かせてくれる気がした。この匂いに惹かれるのは、子供時代に育った場所と母の記憶が重なるせいだろうか。大地の匂いや樹々の匂いも電車に立ちこめてきた。それに、海辺の潮の匂いや川岸のシロツメクサの青臭い匂い、しとしと降る雨の匂いなど。しかし、それは風間の記憶の中に在って、電車の中には無いのかもしれない。

電車でどれだけの時間を過ごしたのか、もう解らない。眠っているようだったが、そうではなかった。出口だろうか。やがて風間は遥か前方に光を見た。見えたと思った瞬間息を呑んだ。光は一瞬で風間の全身を包み込み、細胞の小さな部屋のひとつひとつに、ほのかな月明かりのような光が満ちた。そして、春夏秋冬すべての季節の風が、風間の身体を次から次へと吹き抜けていった。

作品作りは小休止で、久し振りにショートストーリーを書いてみました。

「彼女と犬の目の事」

以前友人から聞いて興味深かった話がある。休日なので、友人は昼間からビールを飲みながら本を読んでいたそうだ。電話がかかってきたので受話器を取ったのだが、明らかに間違い電話だった。優しげなお婆さんの声だったし、彼も優しい人なので丁寧に対応したそうだ。アルコールのせいもあってしばらくお喋りしたんだよと彼は言った。受話器を置いてしばらくすると、また同じ声の主が電話をかけてきた。

「間違い電話と承知の上で、またかけてきたのですか?」

「ええ、そう。あなたの声は確かずっと前、何処かで聞いた事があるの。それがいつ何処でだったかのか考えていたのよ」

「誰か他の人と間違えてるんでしょう」

「間違えていたらごめんなさい。でも、あなたは.....奈加田町の家具屋通りはご存知?」

「家具屋通り......ですか」

友人はお婆さんの声や口調を真似ながら会話を再現してくれた。「20年も前だけど、確かに俺も君も奈加田町に住んでいたよね。学生時代から、そして卒業してからもしばらく住んでいたなあ」友人の話を聞きながら、ボクもあの頃を思い出した。友人はお婆さんに訊ねた。「アナタはその頃の私を知っていると言うのですか?電話の声で思い出したと..........」

「ワタシはね、家具屋通りで定食屋をやっていたの。多分アナタだわ。店によく来てくれたでしょ。友達とご飯を食べながら、学校の事やバイト先での出来事とか将来の事をよく話していたわね。うちは狭い店だったから、聞き耳を立てるまでもなくお客さんの話がよく聞こえてねえ」

「するとアナタは.......あの、あさひ食堂のおばさんですか?驚いたなあ。それにしても余程特徴のある声でもないと、なかなか思い出す事もないでしょう。僕の声はこの通り、何の変哲も無い声だし」

「自分では普通のつもりだけどワタシって特別に耳が良いらしいの。何事も憶えるのは苦手よ、だけど声だけは別なの。店はもう閉めてしまったのに、常連だったお客さん達の声は今でもはっきり思い出せるのよ。我ながら不思議だわ」

お婆さんはひとしきり喋ったらしい。厨房で料理をしていた旦那さんが3年前に亡くなって店を閉め、今は息子夫婦と住んでいる事。家具屋通りも古くからの店が少なくなり、回転寿し屋とかコンビニなどに様変わりした事。

二軒隣のクリーニング屋が火事になって大騒ぎした事や、客の一人がくさやを持ってきて焼いてくれと言うので、他の客の迷惑になるからと言って断わると凄まれた話など.....。友人はもっぱら聞き役だった。「穏やかなふんわりした口調だったので、取り留めのない話にも自然と相づちを打ちながら聞いていたよ」

「一人で部屋に居る事が多くて話し相手がいないの。つい、長話をしてしまってごめんなさいね。お話できて嬉しかったわ、お元気でね」そう言うお婆さんの声は明るかったが、部屋にぽつんと一人でいる姿を想像して、電話を切った事に友人は後ろめたさを覚えたと言った。

ボクにはそんな驚くべき声の記憶は無い。しかし、友人の話を聞いた後、一枚の写真のようにある部屋の様子を思い出した事がある。こんな視覚的な記憶能力があったのかと、ボクは自分自身に驚いた。あの頃の彼女の部屋だ。

黄色に近いオレンジ色の花柄のカーテン。落ち着いたベージュの机と、その上のアーム型の電気スタンドや本やレポート用紙、ペン立て代わりに使っていたクッキーの空き箱には、鉛筆やボールペンの他にカッターナイフや定規も入っていた。部屋の隅にはいつも出番を待っていた赤い掃除機。台所の茶碗や皿やコーヒーカップなどの食器類はほとんど白で統一してあった。冷蔵庫に貼ってあった小さなカレンダーにはいくつか赤い印があり、細かい字で書かれたメモ用紙もあった。それから、いたずらっぽく「真一君」と彼女がボクを呼ぶ時の表情まで思い出した。

同じ歳の彼女はいつもはボクを岡田君と呼ぶのに、からかい半分に「しんいちくーん」と呼ぶことがあったのだ。

カウンセラーを目指していた亜佐美の本棚には、基礎心理学とか臨床心理学などの本が並んでいた。ボクも彼女の本棚からフロイトやユングなど借りて読んだ事もある。共通の話題が欲しかったから、一時は熱心に読んだが長続きはしなかった。やはりボクは小説や詩の方が好きだったし、それより写真集を見ている方がもっと良かった。廃墟になった鉱山や工場や学校や、あるいは農村や漁村の、打ち捨てられたような小屋などの写真が特に好きだった。

亜佐美はそんなボクを変な人と言って笑ったが、ボクだってそんな写真ばかりに興味を持っている訳じゃない。美しい山や湖の写真に見とれる事もある。戦争や飢餓や公害などの報道写真を見て考える事だってある。それを証明しようと子供のようにムキになった事もある。図書館で借りたユージン・スミスの水俣の写真などを、わざわざ彼女に見せに行ったのだ。

亜佐美のアパートは隣町だったので、家具屋通りの商店街を歩いて行き来した。そこは細長い商店街で、昔は家具屋が揃っていたらしいが、ボクの知る限りは惣菜屋が多く、夕方になると揚げ物やおでんや焼き鳥の匂いが食欲をそそったものだった。商店街の外れには「青猫」という青緑色の看板をかけた古本屋があって、学校帰りや買い物ついでによく覗いた。本屋らしくもない店の名前だ。主人の好みだろうか、あまり売れそうも無い詩集がいっぱい揃っていた。たまに詩集など買うと、店の主人は老眼鏡を鼻の上にずらして、品定めでもするようにちらっとボクを見たものだった。

商店街を抜けると公園があって、広い池の辺を彼女と散歩しながらふざけて笑いころげたり、ベンチで話しながらあどけない程のつまらない喧嘩もした。いつも人と繋がっていたいと願う彼女と、独りが気楽なボク。何事も計画的で努力家の彼女と、成り行き任せのボク。同じ映画を見ても、彼女はストーリーや人物設定に興味があって、極端な言い方だが、ボクはストーリーより映像が素晴らしければそれで満足だった。だから一人で見に行った映画の事を、どんな映画だったのか彼女に訊かれても伝えるのが苦手だった。

「雨のシーンが良かったんだよ。音楽は無くてかすかな雨音だけ。年老いた男が海辺の部屋から遠くの小さな島を眺めてるんだ。島に向う小舟が波に静かに揺られて遠ざかる。雨に煙った海からゆっくりカメラは右の岸壁に移動してね、二人の子供達が笑ってお喋りしながら小屋で雨宿りしてる。貧しい身なりの子供達だけどシルエットがきれいでね。霧雨みたいな細い雨だからこそ、美しいあのグレーの映像が撮れたんだろうな」ボクがこんな話をすると、彼女は呆れたようにお腹に手を当てて笑った。

「映画の説明にしては随分ピンポイントなのねえ。そのシーンってさ、その映画にとって何か重要な場面なの?」

「いや、そうでもないんだ。でも、その場面が無いと全体の印象は変わってしまうだろうね。映画だって小説だって,本筋とはあまり関係ない、ちょっとしたエピソードが全体に与える影響って意外と大きいよね? 思うんだけどさ、重要なもの、必要なものだけで作り上げられた世界なんて味気ないと思わない?」

「解ったわ。いつも、意味の無さそうなものに価値を見つけるのが得意だものね、しんいち君は」

ある日の夕食の時だった。ボクの作ったカレーライスを食べながら、土曜日にワタベさんの所に行こうよ、と亜佐美が言った。ワタべさんはボクと彼女の共通の友人だ。友人といっても、実はまだそれ程長い付き合いではない。まだ2年程

だが、気さくに親しく話せるので長い付き合いのように感じている。あさひ食堂で見かけたし、古本屋でも会うので話すようになり、一緒に飲むようにもなった。年齢不詳だがボク等より10歳か、あるいはもっと上かもしれない。お互い細か

い事はいちいち訊かないし、知らなくても気にならない。そんな人だ。

「ワタベさんがね、彼女を紹介するから岡田君と一緒に遊びに来いよって。飲み物と料理はあるから手ぶらで来てくれと言う事だったわ」

「へえ、ワタベさんに彼女っていたの?」

「彼女くらいいたって不思議じゃないでしょ」

「だってこの前も、離婚してからの独りの生活がいかに気楽なものか聞かされたよ」

「彼女は奥さんじゃないし、一緒に住んでる訳でもないでしょ」

「まあそうだね。いずれにしても土曜日の夕方は予定は無いから、迎えに行くよ」

「手ぶらでって言われてもねえ。ワインくらい持って行こうかな」

「そうだね。ケーキよりはいいかな。ワタベさんの彼女だからきっと飲んべえだよ」

ボクと亜佐美は家具屋通りでワインを買った。普段は買わない値段のワインを割り勘で買って、思わず顔を見合わせ、ビールだったら安上がりだったのに、と二人同時にそう言って笑った。実際ボク等はワインなんて滅多に飲まなかったし、背伸びしたようで滑稽な気もした。ワタベさんに見栄を張ることもなかったからだ。

ワタベさんが住んでいるのは、公園の南側のマンションだ。樹々の間から池が見降ろせる三階の部屋は静かで、風に吹かれる木の葉のざわめきが少し聞こえるくらいだ。前にも一度遊びに来た事があるが、あらためて勉強に集中出来そうな環境だと思った。自分の出来の悪いのを環境のせいにはしたくないけど、頑張っている亜佐美にはこんな部屋があったらいいだろうなと思う。「商店街のざわめきが聞こえるのも、そう悪くはないよ」と本人は言っているのだが。

ワタベさんが「いらっしゃい」とドアを開けてくれた。ちょっと遅れて出てきた女性が、ワタベさんの肩越しに軽く会釈した。「本多です」と言って、それから「桃子です。よろしくね」と笑顔を見せた。痩せているしショートカットの髪のせいもあって、首の長い人だなというのが第一印象だ。歳はワタベさんと同じくらいだと思うが、かわいらしく若い声だ。ワインを渡すと、さらに華やいだ声でありがとう!と言われたので、ボクは照れてしまった。

キッチンのテーブルには、ハムやソーセージにチーズ、大皿には山盛りの水菜と牛肉のサラダなどが並んでいる。鍋からはグツグツと美味しそうな音と湯気が上がっている。「モツ煮込みよ、赤味噌を使ってるの」と本多さんは言いながら、蓋を取って様子を見ている。すらりと姿勢が良いので、ダンサーみたいですねとボクが言うと、「高校生の頃まで本気でバレーを習っていたけど.......いろいろあって続かなかったの。夢は見るものじゃなく叶えるものだって言う人もいるけど、あたしにとっては夢は見るものだったわ」そう言いながら桃子さんは火を止めた。それから付け加えるように「でも、夢を見ている時間も悪くはなかったな」と屈託のない笑顔で言った。

「ビールがあるけど、岡田君と亜佐美ちゃんもそれでいい?」ワタベさんは、ボク等がいつもビールしか飲まないのを知っているので、聞くまでもないけどといった調子でそう言った。桃子さんが冷蔵庫からビールを出してみんなに注いでくれる。桃子さんのグラスにはワタベさんが注いで、四人で「かんぱーい」とテーブルの中央でグラスを合わせた。このキッチンは家庭的で、いつもの居酒屋よりずっと親密になれる気がした。

桃子さんは、あの細い身体のどこに入るのだろうと思うくらいよく飲んだ。ワタベさんは言うまでもないが、亜佐美もいつになく飲んで、桃子さんにつられたかようだ。煮込みやサラダの作り方を聞きながら、盛んにうなずきながらボクに美味しいねと、同意を求めてくる。勿論ボクも同意するし食べて飲む。でも亜佐美は料理より、今は勉強の時間が大切だと思っているから、作り方を聞いても作らないだろう。むしろボクの方が作る事になる筈だ。亜佐美は食べ物に関しては好き嫌いもないし、執着もない。食べ物屋に大勢の人が並んでいるのを見掛けると、怪訝そうな顔をする。

「岡田君、気に入った写真集があったらあげるよ」ボク等の持ってきたワインを飲みながらワタベさんは言って、グラスを持った手で本棚を指した。この前来た時見せてもらったので、写真集が300冊以上あるのを知っている。本業のデザイン関係の物も小説などもほとんど無くて、ノンフィクションが多い。特に旅行記や紀行文と言われるものが大半だ。ボクも読んだ事のある「印度放浪」や「深夜特急」などがあるし、「東方見聞録」があるかと思えば、「土佐日記」や「野ざらし紀行」まである。

小説は読まないんですかと訊いたら「どうも俺の実感する世界と違ってね、いわゆる文学的な比喩と言われる様な表現や、妙に気の利いた会話など居心地が悪くてね。なんだか背中の辺りがムズムズするんだ」と言った。ボクはそんなものばかりじゃないと思ったが、ワタベさんがふざけて言ってる様子なので、小説の弁護は止めた。それにムズムズするという言い方が可笑しかった。ボクにも似た様な経験があるので笑ってしまったのだ。

「今はこんなこと言ってるけどね。彼は学生の頃小説ばかり読んでたのよ」と本多さんが言った。二人は学生時代からの知り合いだが、卒業してからは会う事もなかったそうだ。共通の友人の葬儀で偶然会ってから、また親しく付き会うようになった。その頃はもう二人とも離婚していて、しかも離婚の原因がお互いに子供を交通事故で亡くした事だったと言う。ワタベさんはちょっと遠くを見る目になった。

ボクは、ワタベさんの陽気さの裏にこんな事情があるのを知らなかったし、桃子さんの軽やかな様子からもうかがい知る事はできなかった。過去に辛い経験をしたとしても、その経験が必ずしもその人の言動や外見に顕著に表れる物でもないのだろうし、時間をかけて二人はそれを乗り越えてきたのだろう。人に対する判断はそう安易にできるものではないな。ひょっとしたら、ボクは亜佐美の事も表面しか、一部分しか知らずにいるのかと思った。それでも今のボクは、彼女のことを丸ごと好きだと言うしかないのだが....。

桃子さんはかいがいしくボク等のために冷蔵庫からビールを出したり、皿を片付けたり新しい料理をテーブルに並べたりしている。

ワタベさんが改まった口調で話し始めた。「実は引っ越す事になってね。きょうはお別れパーティって事になるな。引っ越しの荷物は少なくしたいから、本も必要な物はすでに箱詰めしてあるんだ。本棚に残っているもので良かったら持って行ってよ」

ワタベさんの話だと、桃子さんと一緒に田舎に帰り実家の喫茶店を継ぐそうだ。「喫茶店で何か料理を出そうと思ってね、今考えてるところなんだ」ワタベさんは桃子さんの方を見ながら言った。桃子さんは料理学校に通ってるらしいし、ワタベさんは、あさひ食堂のおじさんにもいろいろ教えてもらったと言う。「マッシュルームとカボチャのリゾットがあさひ食堂にあるじゃない。あの店では異色だよね。あんな感じの物を作りたいんだ」

料理の事や、新しい生活の事を語るワタベさんを見ていると、別れの寂しい気分に羨ましいような気分も重なってきた。考えてみたら、ボクは毎日、今の生活がずっと変わらずに続くような気分で過ごしている。ワタベさんや亜佐美や他の友人や、あるいは両親とも関係が変わったり、いずれは別れる日も来る筈なのに当日まで実感出来ない。想像力がないのか呑気なせいか。自分も周囲も常に少しずつ変わっているのに、急激な変化しかボクには感じ取れない。全ては時間の経過とともに、望むと望まないにかかわらず変わって行く。気付かない程にゆっくりと、ボク自身も変わっている途中なのだろうか。

ボクは写真集を遠慮なく貰い、10冊程紙袋に入れてもらった。亜佐美はワタベさんの絵を貰った。デザインとは関係のない油絵で女の顔が描かれている。キャンバス地が余白として塗り残されているのが気に入ったらしい。「亜佐美ちゃんがこれを気に入るとは思わなかった」とワタベさんが言った。「だって、なんでも最後まできちんとやらないと気が済まないタイプしょ?」とワタベさんがからかう。亜佐美は「それとこれとはまた別の話よ。でもホントに、これ貰ってもいいんですか?」と嬉しそうに念を押した。

ワタベさんの学生時代の作品なんですね?とボクが訊くと、作品と言われると困るなと言った。「美術の世界で語られる、有難い芸術作品についての言葉には正直言ってうんざりしてるし、これはね、作品というよりただの絵だよ」と言って「まあ、そんな訳でデザインの仕事を選んだのさ」と続けた。でもボクは、ワタベさんが今でも美術館やギャラリーに行くのを知っている。

それと、呆れた事に今さらながら解ったのだが、ワタベさんは「綿部」さんだった。渡部さんだと思い込んでいたが、キャンバスの裏に名前があったのだ。正しい漢字と言うか、正しい名前を改めて知った事で、まるで彼の方が変わったような変な気分を味わった。

ボクと亜佐美は、夜12時近くに綿部さんの部屋を後にした。40分程だが歩いて帰れる距離なので、終電の時間を気にする事もないので長居をしてしまった。桃子さんとも仲良くなれたのにすぐ別れなんだね、そう言いながら、亜佐美は貰った絵を胸に抱いて、ボクは重い本を右腕に抱えて歩いた。夜風が公園の池に波紋を作り、ライトに照らされたそれは静かに岸に移動している。見慣れた筈の公園が、闇のせいで謎めいた深さを感じさせる。姿は見えないが、土の中の昆虫達の密やかな活動や、公園の樹木をねぐらにしている鳥達の気配も感じる。

ボクは亜佐美を送ったあと商店街を歩いた。数人の酔った人達が飲み足りない様子で、本屋の向かいの飲み屋に入って行った。ボクはあさひ食堂の前まで来ると、重い本を道端に降ろして首と腕をぐるぐる回した。一休みしながら不意に思い出した。半年も前の事だが、亜佐美は京都の大学に師事したい先生がいると言っていたのだ。

その日亜佐美はバイトで来れなかったが、綿部さんの引っ越しをボクは手伝った。ほとんどの荷物は箱詰めされていたので、引っ越し業者と一緒にトラックに運ぶだけだった。トラックには桃子さんの荷物がすでに積み込まれていた。「わたしの荷物は段ボール7個だけ。古いアルバムとか洋服など、とりあえず必要のない物は実家の母に預かってもらったの」桃子さんは、自分の結婚で母親を独りにするのが気がかりだと言った。「綿部さんもわたしも二度目の結婚よ。母の事は心配だけど、でも、たぶん母の方が余程わたしの事を心配してるわね」桃子さんは小さく笑って台所の掃除を始めた。

綿部さんは業者の人達に荷物の説明や指示をしていた。引っ越しのスタッフは体格の良い若い三人で、てきぱきと気持ちよく動いたので、ボクは桃子さんの掃除を手伝った。やがて綿部さんもやって来た。掃除が済んでから、ボク等は休憩して自動販売機のコーヒーを飲んだ。

「ところで、亜佐美ちゃんはいつ京都に引っ越すの?」綿部さんが急にボクに訊いた。ボクは戸惑って呆然としながら「いや、まだ聞いてないです」とあやふやに答えた。

そうか、亜佐美はもう決めていたのだ。そんな大事な事を本人からでなく、綿部さんから聞いたのが不満だった。でもボクには言い出しかねていたのかとも思った。意外に亜佐美にはそんなところがあるのだ。いずれにせよボクには止める理由なんてないのだ。このまま一緒にいたいなんて子供じみた事をいえる筈もない。ボクは彼女が望みを叶えるべく、とにかく応援するしかないのだ。そんな事は解っている....。

亜佐美が京都に行くと決めてから、ボク等の時間は以前より大切な濃密なものになった。あれこれ話したり食べたり飲んだり散歩したり、映画に行ったり、それらはいつも通りだが、今までと違う段階に一歩踏み出しているのを感じていた。後戻りは出来ないのだ。ボクは亜佐美に逢いに京都に行くだろう。しかし、すでに何かが変わってしまった事に気が付いてしまうかもしれない。京都との距離の問題だけでは済まない何かだ。そんな予感がして落ち着かず、ボクはずっと不安で揺れていた。

ある夕方のテレビのニュースで、京都の大学教授が亡くなったのを知った。この心理学者の本は亜佐美の本棚にあったので読んだ事がある。

ボクは亜佐美に知らせようと思った。電話をしたが出ないので部屋に行ってみる事にした。パン工場でのアルバイトはもう終わっている時間だし、いつもなら帰っている頃だ。桃子さんに教えてもらった煮込みを作ったので持って行く事にした。

亜佐美はまだ帰っていなかったので、商店街を行き交う人達を眺めながら待った。親子連れやカップルやサラリーマンらしき人達や、路上で生活しているような人もいて、ボクは様々な通行人を眺めていた。これらの全ての人にボクの知るよしもない、いろいろな人生があるのだなと思いながら見ていた。近くの街路樹のハナミズキには犬が繋がれていて、買い物をしているであろう主人の帰りを不安そうに待っている。

なんだか今の自分に似ている。ボクはいつも受け身で何かを待ってる様な気がする。

一台のトラックが止まって亜佐美が降りてきた。運転手に軽くお辞儀をして歩いてくる。ボクが手を振ると何だか疲れた笑顔を見せた。パンを配達するトラックがたまたまあったので送ってもらったのだ。車でラジオのニュースを聞いたらしい。それでも京都に行くの?とボクは訊いた。先生は亡くなったけどその場に身を置いてみたいのだと亜佐美は言った。その表情は京都行きを断念するどころか、むしろはっきり決めた様子だった。

ボクは亜佐美に少し遅れて彼女の部屋に向った。もうすぐ彼女はいなくなる。後ろ姿を見ながら、ボクは恨めしいとか空虚な気分というより、諦めの気分だった。もう心の準備はできていた筈だ。ボクはさっきの犬が気になって振り返った。飼い主の姿はまだなくて、落ち着かない様子の目が薄暗い宙をずっと見つめていた。

9回目の三人展が終わりました。一年に一回、同じメンバーでもう9年になるなんて実感がありません。

最初の作品は紙で作った立体と言うかインスタレーションというか、飾り付けに手こずったのでよく憶えているけど、もうあとは何回目にどの作品を出したのか解らなくなっています。

今年は桜が早く咲いてしまったので、ギャラリーのガラス越しに、花を愛でながらの花見酒とはいかなかったけど、毎日夕方になると葉桜を眺めながら飲んでいました。さて、お酒もちょっとひかえめにして、小休止したらまた作品を作りましょう。アトリエとして使っている部屋が散らかしっぱなしなので、掃除をすれば気分もまた変わるかな。

床に青いビニールシートを敷いてあって、その汚れたシートを取り替えるのが大変です。絵具や作りかけのパネルや作品をどかさないとシートがはずせないんです。

今思い出したけど、あまりに真面目にアートについて話す知人に「僕は芸術教の信者ではないからね」なんて突き放す様な言い方をしてしまって反省しました。僕も真面目に作品を作っているつもりだけど、人それぞれ作品に対する「距離感」

が違うのだろうな。作る事、見る事には興味があっても、「語る事」にあまり興味が無いのでつい身も蓋もない事を言ってしまうんです。

さっき距離感って言ったけど、僕は作品=作者とは必ずしも思っていません。例え僕が殺人者を主人公に小説を書いたとしても、僕は殺人どころか、人を殴った事さえないですから。作品は僕の想像であり創造です。まあ、關単に言うとそんな「距離感」です。僕にとっては当たり前の事だけど、作品と作者が一緒にされ混同される事が多いので、念のため。

今回の個展は、真っ白な新しい会場で気分も新た、そんな感じでした。

僕が色と対話し、画面でも色同士が「対話」しているような仕上げにしたつもりです。

色同士が「対話」なんて擬人化は........僕としてはちと恥ずかしい言い方だけど。

でも、静かでありながら意志的でもあるような........不純物を含みながらも結果としてはきれいに見えるような物がいいな。写真では伝わらないと思うけど、ただただきれいではなく、何か「ザワザワ」と引っ掛かる物が無いと、ある種のノイズみたいな物が無いと満足出来ないな。そのために構図はシンプルにして、色を大事に何色も重ねて厚手の質感にしました。最近はずっとこんな作り方ですが、まだ何か新しい事ができそうです。

でも四月の三人展は違う事を、個展ではやっていない事をやってみてもいいな。

(写真はクリックで拡大できます。)

|

平原辰夫展2013.2.4(月)-2.9(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050 ●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅6番出口徒歩3分  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

2012年のページを見る

2011年のページを見る

2010年のページを見る

2009年のページを見る

2008年のページを見る

2007年のページを見る

2006年のページを見る

2005年のページを見る

2004年のページを見る

2003年のページを見る