絵画2018展

2018年10月8日(月)〜10月13日(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00)

GALERIE SOL

〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050

●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分

作品画像および地図をクリックすると拡大されます

|

絵画2018展2018年10月8日(月)〜10月13日(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00) GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050 ●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

近所の古本屋が閉店してしまった。

買い物や散歩がてら、週に二度三度と立ち寄っていたので無くなると寂しい。

閉店前に買っておいた本が10冊程あるので、読む本が無くて困るということもないのだが。

そんな中の一冊でイーユン・リーの短編集「黄金の少年、エメラルドの少女」を読んだ。

以前読んだ「千年の祈り」が良かったので、本屋で見つけた時は迷わず買った。

とは言ってもタイトルが何となくファンタジーぽいなと思ったが、やはり期待通り。

表題作より、軍隊の体験を書いた「優しさ」と代理母をテーマにした「獄」が良かった。

孤独とか優しさなどという言葉を使って小説の説明をすると、時には陳腐に聞こえる事もあるが、

イーユン・リーの語り口、あるいは登場人物達は、僕の中に静かに食い込んでくる。

「中国では地域の監視の目があってプライバシーがないような時代があったから、

私はアメリカに来てから自分の孤独を楽しんだ。

私の小説の登場人物達は、孤独をプロテストとして使っている」

1972年北京生まれでアメリカで作家になったイーユン・リーの言葉。

ーーーーーーー

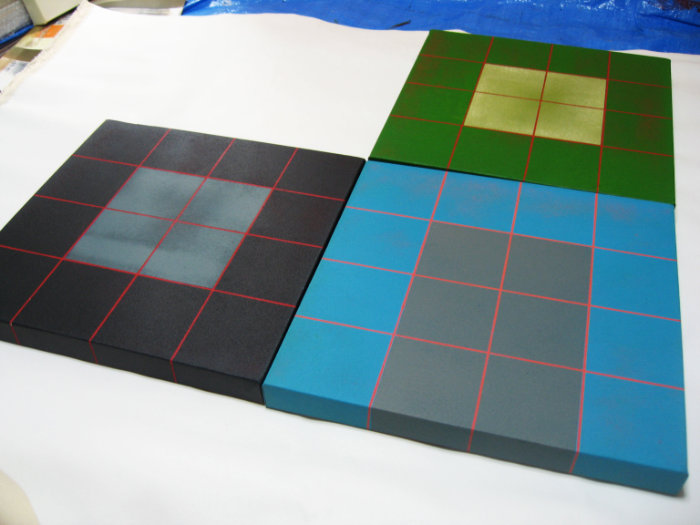

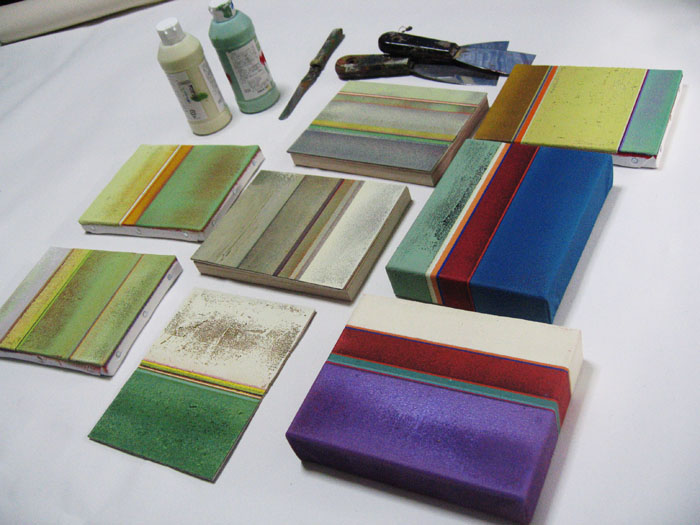

作品のアイデアが浮かんだらノートにメモっている。ボールペンで落書き程度のものだ。

その中のいくつかを作ってみるが、考えていた以上の物にならず。

アイデアの段階と実際に作る作品はいつも落差がある。

作品を作る喜びは、思い通りに行かず横道にそれて思いがけない発見をすることにある。

きょうの作品は消す事になるかもしれないから、写真だけ残しておこう。

きょうは近くの画廊に散歩がてら出かけました。

若い人たちのグループ展で、立体と写真と絵画などいろいろ。

個展が終わってしばらくのんびりしようと思っていたのですが

他人の作品を見ていると、やはり自分の次の作品の事を考えてしまいます。

切羽詰まっているわけではないけど、いつまでも呑気にしてもいられませんね。

アトリエの掃除と作品整理もしなければならないし。

さあ、また新しいキャンバスを張ろうかな。

|

|

|

|

|

|

個展が終わって一週間です。

そろそろ違う作品を展開するべきか、それとも今の作品をもっと突き詰めてみるか。

迷うところです。

今の作品が好きだといってくれる人も割と多いのですが

自分自身ではマンネリ気味というか、何かしら新しい試みをしないと続ける意味が無い感じです。

意味が無いというより、作るヨロコビが薄れているというのが実感です。

まあ、いろいろ試しているうちに何かしら見つかる……でしょう。

僕はどんな作品でも、たとえあまり好きでなくても一応は作品の前に立ち止まって

見る事にしています。そして、ああ、この人はこんな事をやりたいのだなと納得します。

他人の作品を批判がましく見る習慣はありません。

「絵画はこうあるべきだ」とか「アートの本質」は、などと語る言葉を

生憎僕は持ち合わせていません。

絵画、あるいはアートなどというものは、やりたい人がやりたい事を徹底してやれば

それで良し。僕にとってはただそれだけのものです。

個展の時はいつも作品の写真とコメントを提出することになっています。

写真はともかくコメントはいつも困ります。

つまり僕は作品についてあまり話す事がないのです。

「企業秘密」などないから質問されたら素直に応えるのですが……..。

今回のコメントはこんな感じです。

「私は作品にタイトルを付けていない。

どのように作られた作品であれメッセージ性を持っているものだ。

しかし、それは必ずしも言語化できる種のものではない。

私は作品を個人的な心情の吐露とかプロパガンダのようなものにするつもりはない。

表れた画面そのものが「語る」それだけで充分。

それ以外の意味を作品に持たせたくないのだ」

なんだか愛想の無いコメントで、もう少しソフトな言い方が良かったかと

思ったりしますが、思っている事はこういうことです。

タイトルは無いのかと質問される事がたまにあるのでこんな事を書いてみました。

具象ならともかく、抽象作品のタイトルで「源氏物語」とか付けられても僕は違和感しか感じません。

文学的な作品だろうが心理学や医学的な作品だろうが、何でも有りだと思いますが、

思わせぶりなタイトルでなく、作品自体で説得して欲しいだけです。

例えば原発の事やロヒンギャの事や、社会的な政治的な事に関心を持っていたとしても

抽象画でそれを伝えるのは効果的だと思えません。

それらは言葉で、あるいは写真できちんと伝える方が良いと思うだけです。

抽象の作品は何か別の物事を伝えるためにあるのではなく、それ自体の意味や価値を持っています。

|

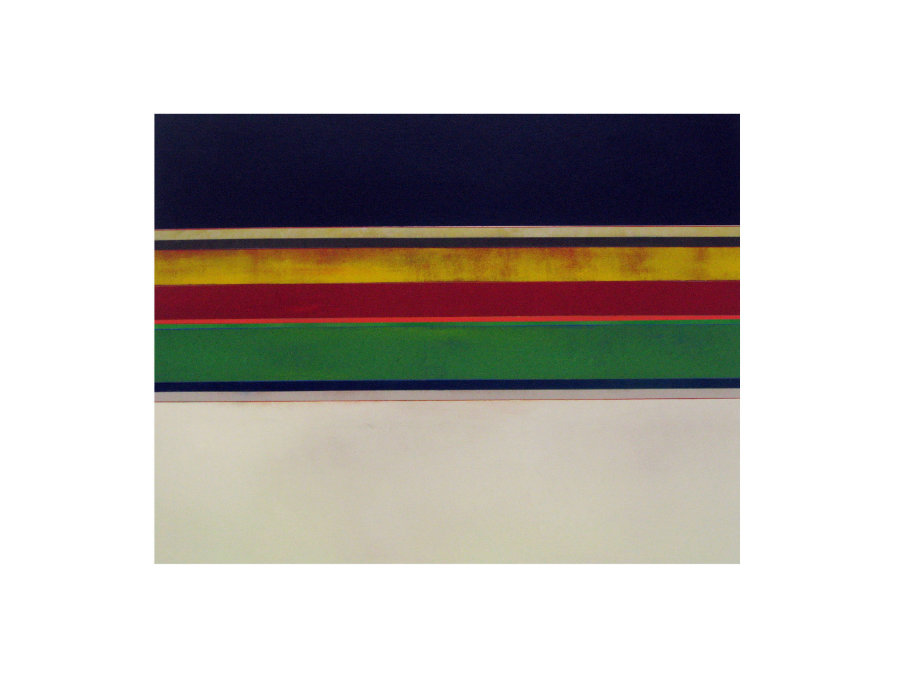

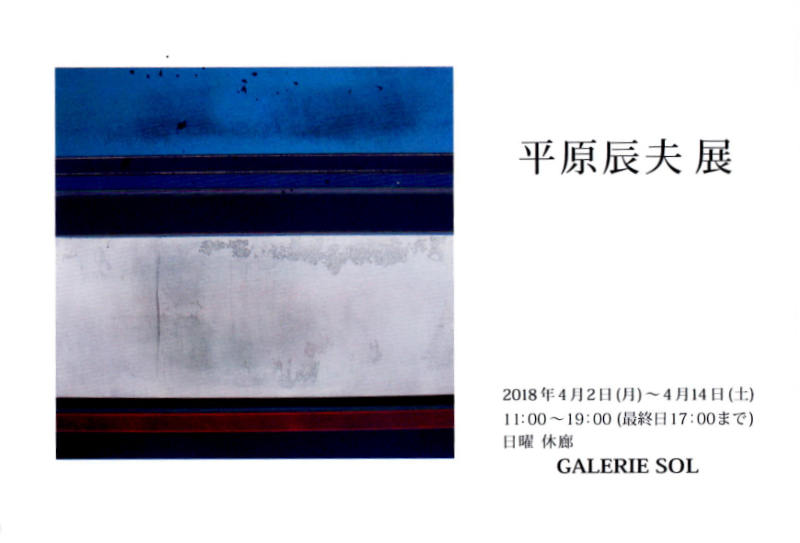

平原辰夫展2018年4月2日(月)〜4月14日(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) 日曜休廊 GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050 ●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

本棚から「CAPE LIGHT」というタイトルの古い写真集を引っ張りだして見ていました。

ジョエル・マイヤーウイッツの写真集で1997年の日付が付いています。

独特の深い色に惹かれて買ったのを思い出しました。

13枚目の写真で、砂場の階段に寝転んで野球の試合を見ている少年の後ろ姿が気になりました。

前景にはジーンズに白いTシャツの少年、遠くにグラウンドでの野球という構図です。

少年の顔は解りませんが脚を投げ出して試合を見ています。

それで書いてみたくなりました。

「海の家で」

日曜日だ。日の落ちかけたグラウンドで草野球の試合が続いている。昼の海水浴の歓声はもう無く、今は気だるい潮騒ばかりの海辺のグラウンドだ。僕はベンチに寝転んで試合をぼんやりと眺めている。脱いだシャツを枕にしていると、微かに汗の匂いがして昼間の暑さを思い出す。たまに白い打球が空に上がるとオレンジ色の雲に届きそうに錯覚してしまうし、お互いの顔さえぼんやりしている時間帯なのに、いつまで球を追い続ける気なのだろう。決められた時間内で勝負が決まるサッカーに比べて、野球って何てルーズなんだろう。退屈した僕が眠りこんだ頃、兄が僕の足をコツコツ蹴って帰るぞと言った。試合には負けたらしいが、3本もヒットを打ったので機嫌は良さそうだ。小学生の頃からボールを蹴っていた兄は、中学でサッカー部に入り、当然のように高校でもサッカー部に入ったがいきなりやめてしまった。他の部員ともめたらしい。何が原因なのか知らないが、意地っ張りなのは父さんと似ている。暗くなるまで大人達と野球をやるなんてちょっと前までは想像できなかった。野球のユニフォーム姿を初めて見た時は違和感があった。サッカーに夢中だった頃は野球なんてダサいと言っていたし、サッカーの面白さを僕に吹き込んだ本人なのだから。

夏休みになって兄は海の家「銀海」でアルバイトを始めた。家の名前は経営者のおじさんの容貌から「海坊主」というアイデアもあったが本人が嫌がった。品がなくふざけているという理由らしい。おじさんにぴったりの面白い名前だと思うけど、「銀海」だなんて名前もおじさんの頭も堅苦しい。家と言っても夏が終われば取り払われるので、簡単な造りのこぎれいで大きな小屋程度の物だ。広くて長い木のテーブルが3つあって、シャワー室が立派なのが取り柄だ。近くの食堂のおじさんが焼きそばやカレーとかおでんなどを作って、それを兄ともうひとりのバイトとおばさん三人で売るのだ。店先には浮き輪やビーチボールも並べてあるが飾りのような物で、ジュースや氷ほどは売れない。おばさんは小太りのおしゃべりで、どんな客にも昔からの知り合いみたいに接する。息子が僕と同じサッカーチームだし、近所なのでおばさんは親切にしてくれる。でもおばさんと同じ太っちょのマサルは正直言ってあまり役にはたたない。試合にはなかなか出してもらえないが、いつもみんなを笑わす役でチームには必要だ。僕はもっとうまくなりたいと思っているが、マサルはみんなと一緒にサッカーできるだけで楽しいらしい。

「父さんは今日も帰りが遅くなるだろ。ラーメン食いに行くか?」兄はバッグの中に手を突っ込んで言う。バイト代を貰ったらしい。僕はうなずいた。それにしても、父さんの事が気になる。母さんが亡くなってから酒を飲んで帰る事が増えたからだ。仕事のせいで遅くなると言っているが、飲んでいるのはすぐ解る。妙に陽気な酔った父さんは嫌だけど、僕らのことを気遣っているのは解っている。そんな時、兄は露骨に不機嫌な顔で自分の部屋に引っ込んでしまうが、僕は父さんに練習試合でゴールを決めた事など話す。父さんは僕の髪をもみくちゃにして、次の試合は見に行きたいと言うが、たぶん仕事で来れないだろう。

僕は朝はやく砂浜を走る。家から5分走ると海に出て潮風が涼しい。以前はふたりだったが、言い出しっぺの兄がサッカーを止めてから僕ひとりの日課になった。脚は速い方だが持久力がないのでもっと鍛えたい。パスやシュートはみんなと練習するけど、これは僕だけの特訓だ。夏休みの期間だけでもとマサルを誘ったけど、眠いし朝から疲れる事はしたくないそうだ。疲れない楽な特訓なんて意味ない。でも正直なところマサルが断ってくれて良かった。僕は黙々とマイペースで走るのが楽しくなっている。誰もいない白い砂浜と、どこまでも青く広がる海。僕の独り占めなんだ。

プロのサッカー選手になりたいとか、ワールドカップに出てみたいなどと言う友達もいるが、僕はそんな事を聞くと何だか気恥ずかしくなる。僕には将来の夢なんて語れない。夢を持つのは良い事だとコーチにも言われるけど、僕は今の事しか考えられない。もっと早いドリブルができるようにとか、正確なパスが出せるようにとか、リフティングだってもっと続けられるようになりたい。今が精一杯でずっと先の事なんか考えられないんだ。僕は兄とサッカーについて以前ほど話さない。でも兄はテレビの試合は必ず熱心に見ている。本当はまだサッカーをやりたくて仕方ないのだと思う。母さんがいなくなってから妙に意地っ張りで素直じゃない。優秀だった学校の成績も今は良くないし、友達とうまくいっていないのも父さんは心配している。

夏休みが始まってまだ間もないのに、海の家が突然焼けてしまった。まったく火の気のないシャワー室の壁から夜中に出火したのだ。おばさんは「なぜ…..こんな」と声をつまらせ、呆然と突っ立ったままだった。朝行ってみると炭になった柱や椅子がまだ焦げ臭く、近づくとむせるようだった。メニューの書かれたボードが半分焼け残って、「フランクフルト200円」の赤い文字がやけにくっきり見えている。白かった冷蔵庫は焦げ茶色になって残っているが、貸し出し用に置いてあったビーチテントなど影も形もない。おじさんは腕組みして黙って焼け跡の周りを回った。無くした物を嘆くより、さっさと諦めようとしている目だった。マサルが僕の側に来て照れたように笑った。そして、「あまり売れてなかったんだよ」と小さな声で言った。その日僕とマサルは練習があったが、兄は一日中片付けを手伝った。夕方シャワーを浴びた兄は頭を拭きながら「やったのは、アイツらじゃないかな」と言った。店の番をしていた時に、同級生の三人が店を指差しながら波打ち際をを通ったらしいのだ。なにやらヒソヒソ話しながら笑ったらしい。「でも、これは誰にも言うなよ」と兄は僕のおでこを指で突いた。

海の家は三日後には再開した。馴染みの大工さんが、前より狭くても良ければと請け負ってくれたのだ。テーブルや椅子や調理器具など、ほとんどはホームセンターやリサイクルショップで間に合わせた。皮肉な事に焼ける前より繁盛するようになった。晴れが続いて暑い夏が戻ってきたのだ。暇を持て余すより忙しい方がよっぽどいいと兄は楽しそうだ。家ではあまり喋らないのに、客扱いも愛想良く評判がいいとおばさんは褒めて、料理も手伝ってくれると喜んでいる。家でももう少し笑顔を見せてくれれば良いのに。母さんがいた頃は僕ともふざけあっていたのに、なんだかよそよそしい。高校生になって、チビの僕とは以前のようにつき合えないのだろうか。もっとも、僕の方でも高校生は随分大人に見える………。

兄は海の家で料理の楽しさを知って、家でも焼きそばやカレーを作るようになった。客においしいと声をかけられるが励みになったのだ。僕らの夕食は海の家での残り物や、父さんが商店街で買ってくる総菜が多かったが、今ではポテトサラダまで兄が作るのだ。父さんもそれに応えるように飲まずに帰ることが多くなった。兄が練習だと言って作る煮物など、僕は好きではないが、父さんはそれをつまみにして機嫌良くビールを飲む。僕が好きなのは豚肉の甘辛炒めだ。こんなのを兄が作れるなんてビックリだ。数少ない兄の本棚には料理の本が加わるようになった。夏休みの宿題より、おいしそうな写真いっぱいの本を開きたくなるのは、僕だってそうだ。兄が本を見ながらノートにレシピを書き写すのを見ていると、母さんもメモを冷蔵庫に貼っていたなあと思い出す。兄が母さんと同じ事をするなんて、台所で料理だなんて………。

今年の夏一番の暑い日、夕方僕とマサルは練習の帰りに海の家に立ち寄った。おばさんがジュースを持ってきてくれた。海水浴の客はもういないが、夕日を見ながら浜辺でビールを飲みたいという近所の客が結構いるので、僕らは遠慮してテーブルの端っこに座った。しばらくするとおばさんは唐揚げを持ってきてくれた。お兄ちゃんが作ったのよ、食べてみてと言った。兄は得意そうにこっちを見ている。僕とマサルが大きな声でおいしい!と言ったので、隣でビールを飲んでいた数人が相づちを打ってうなずいた。五時で兄のバイトは終わり、それから八時までは女子大生が、まるでビアガーデン状態の店を受け持つ。彼女はおばさんの姪で、笑顔で注文を手際良くこなすので人気者だ。顔見知りの客が多いので、五時過ぎても兄は手伝う事がある。お姉さんに負けずにこやかな兄を僕はまぶしく感じてしまう。

自分の成長とか変化は自分ではよくわからない。僕は正確なシュートを打てるようになっていないし、早く走れるようにもなっていない気がする。ヘディングも狙った方にボールが飛ばないし、持久力なんてまったく計りようもない。でも夏休みの間に兄は随分変わった。自分も当然そうなのだが、兄のためにもっと夏休みが長ければ良いのにと思った。夏休み最後の日、兄のバイトも今日で終わる。練習の後マサルと僕は浜辺に向かい、仕事終わりに父さんも初めて店に顔を出した。同じ町内に住んでいて、顔だけは知っているのに話した事のない人同士がここでは親しくなる。僕の知らない表情を見せる父さんがいて、ちょっと戸惑う。大人になったら僕もあんな振る舞いをするのだろうか。家族には見せない顔を、ここにいるみんなが持ってるみたいだ。

雲の形がうろこ状に変わった。風や波音まで夏の終わりを知らせるようになり、海の家も解体されることになった。学校帰りにマサルと浜辺に行くと、店の中の設備はすっかり片付いて骨組みだけが残っていた。業者が柱や床板をはがしてトラックに積み込むのを見ていると、兄もやって来た。僕らは浜に降りるコンクリートの階段に座って見ていた。浜辺に出てくる人影はもうなくて、特に話す事もない僕らは海の風景の一部のようだ。やがてトラックが去り、すっかり「銀海」は消え失せて元の砂浜にかえった。僕はその跡地を見て、こんなに狭い店だったのかと思った。兄は調理場のあった場所にしばらく立っていたが、帰ろうと言って歩き出した。マサルはゆったり歩いたが、僕は急いで兄と並んだ。兄はそんな僕を横目で見て、お前、少し背が伸びたなと言った。でも、兄の方がずっと大きくなった。そう、僕は感じてるんだ。

先日、高校時代のクラスメートから同窓会のDVDと写真が届きました。

同窓会に一度も出た事がないので、もう約47年も前の事。

誰が誰やら解りません。

でもじーっと見ているとかすかに面影のある人はいます。

そんなことがあって、高校時代を思い出しながら、

短編というより断片ですが、少しだけ書いてみました。

「僕」といっても、これはエッセイではなくて僕が作った話です。

実際にあったことをあえて言えば、中学校の体育館でベトナム戦争の映画を見たことくらいです。

この時は本当に重苦しい気分で家に帰ったのを覚えていますが、絵など描く気分ではなかったです。

「シェルターの頃」

高校生になって僕は絵を描き始めた。小学生の頃は宿題の絵日記なんて嫌で仕方がなかったのに、先生に見せる必要のない絵は、楽しくて時間を忘れる程だった。画用紙には絵と同時に詩のようなものを書き込む事もあった。詩とはいっても説明的ではないというだけで、浮かんだ言葉をただ書き連ねたものだ。詩などという高尚なものじゃない。それらは今見てみると稚拙なのだが、何かしら切羽詰まった切実さがある。絵といってもそれは実際の風景や人物ではなく、夢に見た事を思い出しながら描いたもので、色鉛筆と水彩を使った。図書館で何気なくめくっていた百科事典の中の、シュールレアリズムの絵画に刺激されたのだった。教科書のルノアールやセザンヌなどにはあまり興味は持てなかった。シャガールには興味を持った。これこそ退屈な現実を超えた夢の絵だった。大げさな言い方だが、当時の僕は夢の絵でなんとか生きられた。教室でぽつんと過ごすのは我慢の時間、一人で絵を描いているのが本当の自分の時間だった。何処にも身の置き所のない自分が、居場所をやっと見つけた気分だったのだ。現実逃避という人もいるが、当時の僕にとって必要だったのだ。訳知り顔で臆面もなく逃避などと言って欲しくない。それは今を生きるために選択したひとつの方法なのだ。

学校の授業と関係なく自分だけのために初めて描いたのは、中学校の体育館でベトナム戦争の映画を見た後だった。幼いころ僕らの町にもふたつの映画館があったのだが、テレビが家庭に入ってくると客足も遠のいて閉鎖されてしまった。それで映画は体育館での上映だったのだ。その映画を見た日はずっと胸がむかむかして食欲もなかった。最後に映し出されたベトナムの子供の泣き顔がずっと頭から離れなかった。戦闘に巻き込まれて親兄弟と離ればなれになったのか、あるいは両親は空爆の犠牲になったのかなどと想像した。机の上にある宿題は現実なのに、戦争の方がもっと重い現実で、むしろ学校の事が架空の事のように思えた。それは僕が学校に馴染めない生徒だったからかも知れないのだが、とにかく重苦しい何かを吐き出す方法が欲しかったのだろう。手元にあったノートに子供の顔をいくつか描いたが、ますます追いつめられた気分が増幅されて途中で破いてしまった。忘れるためには何も形に残さないほうがいいのだ。しかし、あの顔を忘れてもいいものだろうか、むしろみんなが記憶しておくべきだろうとも思った。

僕は夢の絵を本棚の奥に隠しておいた。親に見られても困る事はないのだが、僕が机に向かっていると勉強していると思っているらしいので、あえて見せる気はなかった。誰にも知られず自分だけの世界を持っているのは密かな楽しみなのだ。その頃の僕は、いつかは小説を書いて挿絵も自分で描けたらと甘美な想像をしていたが、友達に話す事もためらわれる程の、それは現実感のない空想に過ぎなかった。

僕は夢と関係のない絵も描くようになった。夢なのだから当然なのだが、実物を見ずに描いていたので全くリアリティがなかった。空を飛ぶ夢や、逆に崖から落ちる夢にもある種の客観性が欲しくなった。今のままでは説得力がないと思い始めたのだ。夢の絵は言葉では補足できる。しかし、少なくとも犬は犬で老人は老人だと、言葉で説明する必要のない絵が欲しいと思っていたのだ。僕はまず手始めに自分の顔や手足をスケッチするようになった。じっとそれらを見つめていると、自分の躰なのに知らない世界に触れた気がした。例えば、眼球の丸さや色とか湿り具合や動きやまつ毛の位置や数、手の形や微妙な一本一本の指の動きや手相など、改めて見ると新鮮だった。じっと観察してみると草木の葉一枚でも面白いのに気づいた。僕は様々な種類の落ち葉を拾い集めては葉脈を飽かず眺めた。

僕は日曜日に自転車で三十分程の山の方に行くようになった。町の南側にある田畑や竹林を抜けると、林の中には小さな川もあって夏でも涼しかった。そこで木や草花のスケッチを始めたのだ。町の公園にも花壇があって花はあるのだが、人工的で面白みがないし、それより人に見られたり話しかけられるのが嫌なのだ。ドクダミやヘビイチゴなどの小さな物から大きなクスノキまで、山にはいろいろあって飽きない。キノコもあったが、図鑑で調べても普通のキノコと毒キノコの区別は難しく観察するだけにした。未熟なデッサンだが、朽ちた枯れ枝や、時には蛇の抜け殻まで細い鉛筆で丁寧に描いた。突然の雨に濡れたり蜂に刺されたり、ナイフのような笹の葉で指を切ったりしたが、僕は楽しんだ。時には何も描かず、景色を眺めるだけで過ごす事もあった。地元の人しか通らないような細い山道を登ると大きな岩があり、頂上によじ登ると海に面した町を眺める事ができた。岩の一部は芝生のような草に覆われて、座るのにも寝転ぶのにも都合が良かったのだ。僕は生意気にも、この岩を俗世間からのシェルターと名付けた。僕はここで本を読んでは空想に耽ったり、栗やアケビやイチゴなどの山のおやつも食べた。

そんな平和な日曜日も半年足らずだった。以前から山の斜面に牛を放牧する計画があって、それが具体的に始められたのだ。牧草地にするため山林の伐採が始まり、狭かった山道が奥の方まで広い舗装道路に変わった。牛舎造りの資材を運ぶトラックを通さなければならないのだ。こうして僕の避難場所はにわかに慌ただしくなり、あの岩の存在さえ危うくなってきた。邪魔な岩を爆破する計画さえあるらしいのだ。いずれにせよ、もはや僕のシェルターが役目を終えたのは確かだった。

僕がひさしぶりにあの岩を見に行ったのは、高校卒業の数日前だった。正確に言うと岩が在った場所だ。険しかった斜面も切り崩されてなだらかな牧草地になり、柵が立てられていた。岩の在った場所は明るい茶色の屋根の牛舎になっている。周りの緑との対比が目を引いて、干し草のような堆肥のような匂いがした。放牧というからには、のんびり草を食む牛がいつでも見られると思っていたのだが、完全な放牧は難しいらしい。確かに気温の変化や台風など、様々な自然環境から守らねばならないのだろう。景色があまりにも変わってしまったので、僕はがっかりすると同時になにか吹っ切れた気分だ。僕は長居せずに帰る事にした。ゆっくりと自転車を押しながらしばらく歩いて振り返った。小さな川がどうなったのか、確かめれば良かったなと思ったが、僕はペダルをぐいと踏み込んだ。もうすぐ卒業。そして僕は、上京するんだ。

作品作りを休憩してひさしぶりに文章を書きました。

一週間前、友達の個展で見た一枚の絵をヒントに一行書いてみました。

それがきっかけです。

その絵は縦長のまったくの抽象なのですが、

下の方に白い線だけでぽつんと小さく

一筆書きのような舟が描かれていました。

僕の書くものは、いつもそうなのですが、あらかじめのプランなど何も無い即興です。

書いているうちに、なんだか夢に似た奇妙なものになっていきました。

「遠い声」

私はあの人を乗せるために小さな木の舟を造った。

あの人は華奢なので、山で見つけた倒木をくり抜いただけの舟で充分だ。

あの人の望みなので早く仕上げたい。

私は朝日とともに作業を始め、夜は星と月明かりの下で仕事を続けた。

夢中だったせいか、斧を持つ手のマメがつぶれても痛みをさほど感じなかった。

しかし、舟が完成した時はさすがに疲れ果て、体中みしみしと軋む音がした。

その日の夜は泥のように眠り、目覚めた時はもう太陽が真上にあった。

あの人が私の茅葺きの家を訪ねて来たのはちょうどそんな時だった。

私には何のもてなしもできないが、桑の葉や熊笹や柿の葉などで作ったお茶だけはあった。

お茶を飲みながら私は舟の名前をいくつか提案した。

あの人は名前など必要ないと、舟を拳で軽くこんこんと叩いた。

名前が無い舟は実体として不完全な気がしたが……(実は私はあの人の名前を失念している)

ともあれ、あの人が舟に満足している様子なので良しとした。

私とあの人は湖に舟を運ぶことにした。

湖まではススキや樹々の生い茂った藪の中をを横切らねばならない。

私はあの人をかばうようにトリカブトやイラクサの茂みを避けながら、舟の舳先に結んだ縄を引いて行く。

この藁の縄も私が一晩かけて編んだものだ。

私たちが足を運ぶたびに驚いた兎は四方に跳ね、不意をつかれた蟻たちは行列を乱し

トカゲは踏まれた尻尾を置き去りにしてアザミの葉陰に隠れた。

小さな流れを渡る時は、山椒魚やアカハライモリが警戒して目だけで私たちを追った。

湖に着くと霧が深く、澄み切っているはずの水面は青灰色の皮膜に覆われていた。

湖を取り巻く切り立った崖や樹々も水草も霧の中に己の姿を見失っている。

私の望んでいた湖ではなく落胆して引き返そうと言ったが、

あの人はこれこそこの舟に相応しいと平静なのだ。

おぼろげな景色の中にこの素朴な舟を浮かべるのはむしろ喜ばしいと言う。

自分にはふさわしい状況だと言って舟の舳先を愛おしそうに撫ぜた。

そんなさりげない儀式をすませると、年老いたあの人は青年の姿で舟の真ん中にすっくと立った。

そして意思の強い澄みきった目で私に合図した。

私は砂を静かに蹴りながら、それでも強く舟を湖に押し出した。

舟は音も無く水の上を滑り、私のいまだ知らぬ世界へと真っすぐ同じ速度で進んで行った。

私は別れの言葉を交わしたかったが、感傷的な事を好まないあの人は

軽く手を振っただけで振り向きもせず霧の中に消えていった。

もう二度と舟もあの人も帰らないことを私は知っている。

あの人にはまだ行ってほしくはなかったが、説得して引き止めるだけの言葉を私は持たなかった。

見送った後、寂しさはあるもののもはや穏やかな気分だ。

あの人を傷つけた事も恨んだ事も、今は懐かしくさえある。

あの人のいた日々は戻るはずも無いし、記憶の内に深く留める事しかできない。

気づかずにいたが遠くの山には雨が降ったらしい。

湖にはかすかに甘く雨上がりの風が満ちて来た。

霧が徐々に薄くなり、舟の向かった遥か上空には虹が生まれた。

私は幸福な気分で砂場に仰向けになり目を閉じた。

取り留めも無く様々な思いが浮かんでは消えていき、やがて静かに打ち寄せる波音は母の声になっていった。

幼いころ何度も聞いたささやくような昔話の語り口だ。

遠い声を聞きながら、私は自分の躰が真っ白い砂に包まれてゆっくりと沈んでいくのを感じていた............。

15日に三人展が終わり、きのう今日と作品や写真の整理をしていたら

あっという間に連休が過ぎました。

友人たちから個展やグループ展の案内が次々と舞い込みます。

しばらく作品作りは休憩です。

三人展の会場風景です。

|

抽象絵画三人展天内 純子・北村 真行・平原辰夫2017年7月3日(月)〜7月15日(土) 11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) 日曜(9日)休廊 GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050 ●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

7月3日から7月15日までの2週間、いつものギャラリーSOLで抽象絵画三人展に参加します。

個展を終えてすぐまた作品作りの毎日が続いています。その合間の読書とくれば、相変わらずのパターン。

今日はいつもの本屋で、以前読んだポール・オースターの「ナショナル・ストーリー・プロジェクト」の日本語版を見つけました。

ポール・オースターのものは、アメリカの普通の人たちから短いストーリーを募集して、ラジオで彼が朗読するというものです。

創作ではなくて、日常で経験した事を寄稿してもらうものです。だからひとつひとつのストーリーが格別驚くようなものでもないのですが、通して読むと「アメリカの姿」が浮かび上がってくるような印象を持ちました。「アメリカ」にあまり良い印象はないけど、どこでも人間って同じだなあと (過酷で、そうも言ってられない国も人々もいるけど…….)しみじみしたり笑ったり。

そんなことを日本でもやってみようという高橋源一郎と内田樹の試みです。

こんなものは立ち読みでじゅうぶん。でもやめられずつい買ってしまいました。

「嘘みたいな本当の話」ついつい次のページをめくってしまいます。

戻ってくるはずのないのに、戻ってきた写真や財布の話や、あとからぞっとした話とかまだ読んでいる途中です。

さっき読んだのは、兵庫県の女性のたった一行の話。読んですぐに絵が浮かんだので笑ってしまいました。

「駅の近くの十字路の四隅すべてに猫がいて、互いに見つめ合っていた」 それだけ。

チャック・ベリー90歳の死をテレビのニュースで知った。その直後だ。壊れていたはずのラジオから「ジョニー・ B ・グッド」が突然聞こえてきたので、僕は食べかけのチョコレートを危うく吹き出しそうになった。慌てて手のひらで受け止めたが、小さなチョコの一片は鼻から飛び出した。半年前だった。風呂場でこのラジオを聞いていたのだが、身体を拭いてシャツを着ようとした拍子に手をぶつけて床に落としてしまい、それっきり音がしなくなっていたのだ。訳が分からず呆然としている僕を尻目に、チャック・ベリーのギターは軽快だ。彼と同じく黒いラジオは、本棚の横でホコリをかぶっているにもかかわらず、誇りたかく音楽を流し続ける。

僕は壊れたラジオを見ながらこんな妄想をしたが、ラジオは相変わらずダンマリをきめこんでいる。

|

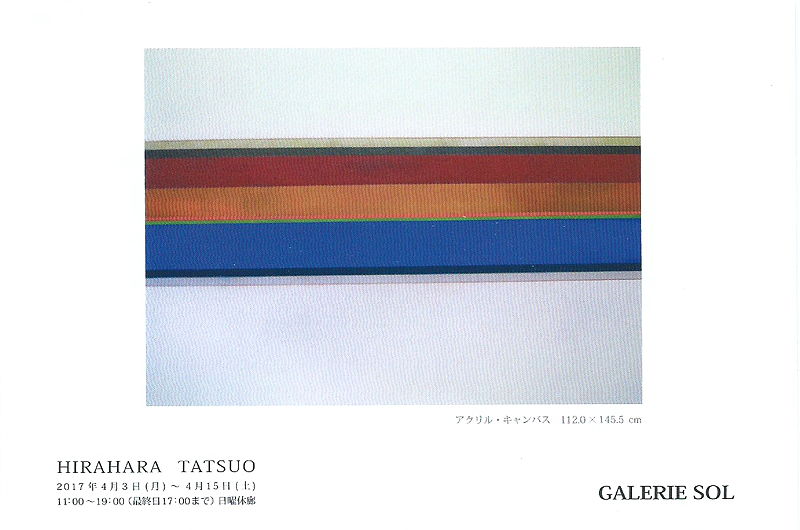

平原辰夫展2017年4月3日(月)〜4月15日(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) 日曜(9日)休廊 GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050 ●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

個展のDMができたのでギャラリーに持っていく。ちょうど二人の友人が銀座で個展をやっていたので、二軒の画廊に寄ってみる。

自分とは作品の傾向が異なるが、作品を作り続ける友人達に会うと刺激になる。

個展のための作品を並べてみる。AとBの作品を並べた時、Aを穏やかで良しとするとBがうるさく感じられる。

Bの方を変化があって良しと見ると、今度はAが物足りなく見えてくる。

きょう読んだ短編は樋口一葉の「わかれ道」と泉鏡花の「外科室」。

明治時代の文章は最初は読みづらいが、内容も言葉使いも「古くて」とても新鮮。

制作中、きのうはどうも落ち着かない画面だと思っていたが、きょう見直すと一瞬悪くもないなと思う。でもやはりずっと見ていると不満になる。

悪くはないが良くもない。あれこれと手を加えてみるが、かえって不自然になってしまった。

作品を作りながらなぜか母の事を思い出した。もう二十年以上も前の事だが姪の結婚が決まった時だった。

僕は相手の人が「良い人だったらいいね」と何気なく母に言った。

「世の中にそんな悪い人なんかいるもんかね」と母が何の疑いもない無邪気な顔で言うので、

僕はそんなつもりで言ったんじゃないよと思いながらも、なんだか自分が不埒な人間になったような気がした。

なかなか画面が落ち着かず色を塗り替え構図を変えてみる。未練がましく、気に入った部分だけは残しておきたいなんてなんて思うと迷う事ばかり。

全て塗りつぶしてまっさらな状態から新たに始める事にする。

シンプルな画面にしたいけど単純にはしたくない。そう言ったら友人に笑われた事がある。シンプルと単純は同じじゃないの?と言うのだ。

見た目はシンプルでも、時間をかけてしっかりと塗り重ねて存在感のある作品にしたい。単純に簡単には作らないし作れない。

絵具の乾くのを待たなければ次の作業ができない。そんな時は本を読む事が多い。

長編小説などを読み始めるとつい制作の方を忘れてしまうので、短編を選ぶ。

さっき読んだ川端康成の「片腕」は妖しげで面白かった。

僕が高校生の時、川端康成はノーベル文学賞をもらった。何か読んでみたくなって「雪国」を選んだが、

そのころ、井伏鱒二の「山椒魚」や芥川龍之介の「河童」などを面白がる傾向の僕には全然面白くなかった。

田舎の素朴な高校生には、芸者の駒子の事など興味の持ちようがなかったのだ。

5年前今の部屋に越してきてからは、歩いて3分ほどの古本屋にしょっちゅう行くようになった。

だから最近新刊をまったく買わない。普通の本屋だと値段を見てやめてしまうようになった。

この本屋にはポケットの小銭で買える本があるからだ。

例えば、きょうは100円から300円くらいで買える物をと決めて出掛ける。

すると意外な本が見つかる。安いと、今まで読もうと思わなかった本まで射程距離に入って来るのだ。

つまらない妙なタイトルだと拒否していたような本でも、この値段ならと気軽に手に取れる。

そして最初の数行を読んで思いのほか面白く買う本が増えた。

そんな中でも一番の極めつけは、米原万里の「不実な美女か貞淑な醜女か」醜女はブスと読む。

背表紙見ただけではこんな本なんか読みたくもない。以前だったら当然無視。

しかし、手にとってみたらロシア語の通訳者の真面目な、しかも笑える本。

読んだ後すぐに米原さんの本6冊まとめて買った。

「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」など特に良かった。

100円から300円くらいで買った本で「当たり」と思った本が最近では、レイ・ブラッドベリ「タンポポのお酒」

グレース・マクリーン「わたしが降らせた雪」 レベッカ・ブラウン「若かった日々」 スベトラーナ・アレクシェービッチ「チェルノブイリの祈り」

スラヴェンカ・ドラクリッチ「バルカン・エクスプレス」 宮本輝「蛍川」(「泥の河」の方が好き)など、ほのぼのしんみりから深刻な物までいろいろ。

今の僕は古本で満足。

この前本屋の棚を見ながら手に取ったのが、スウィフトの「ガリヴァ旅行記」中野好夫訳。僕が昔読んだのは「ガリバー旅行記」と表記。

訳者が違うとどんな感じなんだろうと気になった。フウイヌム国がずっと印象に残っていたので、そのページを開いて立ち読みを始めたが止められなくて買ってしまった。

リリパット(小人国)やブロブディンナグ(大人国}の部分は、まあまあ流し読み程度。その後の空に浮かぶラピュタからフウイヌム国の部分は圧倒的な辛辣さ。

ナンセンスなギャグ風もあり、若い頃読んだ時より数倍面白く読んだ。たまに身につまされながらも何度も声を出して笑ってしまった。

約300年前に書かれたこの小説は、時を超えて人間や社会をずっと批判し続けるのだろうと思う。

人間がいつまでもこのまま「人間」である限り、この皮肉な視線から逃れられそうにない....。

4月の3日から15日まで2週間(日曜日は休みです)いつものギャラリーSOLで個展です。写真は準備中の様子ですが今の状態から画面は最終的にはまったく違うものになります。

時々下塗りの状態がそのままできれいだと思う事があります。全然作為がないし、シンプルだしこれ以上余計な事をしなくてもいいんじゃないかと.....まあ、そうも言ってられないのですが。--------------

最近のメモから

厚塗りは単なる技法ではなく思想だ。そんな文章を読んだ事がある。思想と言えば何だか大げさだが、異なる色を何度も重ねて重ねて作るのが自分の方法だ。これは僕にとっては思想と言うより、嗜好であり、志向、思考、試行の時間でもある.....。

人は世界のすべてを言語化したいと願う動物らしい。絵画もそういう立場から逃れる事はできない。しかし、僕は絵画に費やされる言葉に違和感を感じる事が多い。言語化への欲求と、それを拒否したい思いとの狭間。

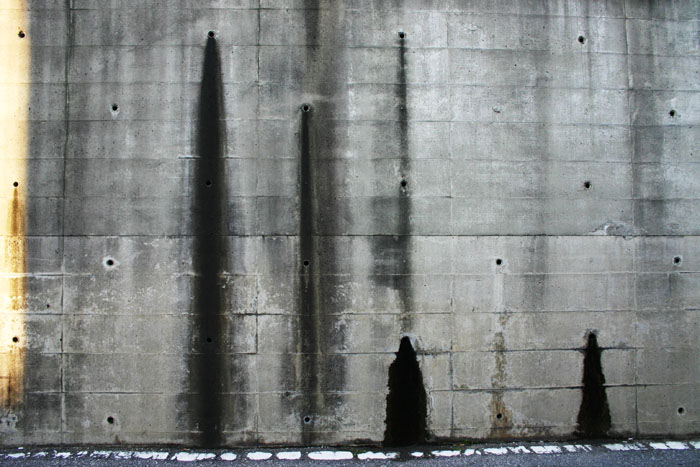

カメラを持ってひさしぶりの散歩。

正月の二日間、風邪で熱が出て寝込んでいたので身体が鈍っている。

工場らしい建物の壁際に子供用の自転車があった。

全体が錆びハンドルは壊れていてパンクした車輪は歪んでいる。長い間放置されているのだろう。

別の通りを歩くとまた小さな自転車だ。これは新しいので持ち主の子供が近くに居るのかもしれない。

僕が気になるのは捨てられた自転車の方。

それにこんな古い壁。いつも気になり立ち止る。

雨風に打たれ、時を経て本来の姿を失いつつある物に何故いつも惹かれるのだろう.......。

6月19日

今日は、以前書いたものを何気なく読み返してみました。

つまらない事をいっぱい書いていたんだなと恥ずかしくなりました。

2008年に書いたものを読んでいたら、時間軸が矛盾する事に気が付いて

書き加えたり訂正したりしてみました。

タイトルも無しだったので付けてみました。

田舎の人達や風景を思い出しましたが、戦争も知らないし

書いている事はすべて創作で事実ではありません。

僕は生まれ育った場所が特別だと思ってはいますが、45年以上住んでいる東京も特別な場所です。

「カントリーロード」は忘れ難いけど、すでに遠く懐かしい過去になりました。

あの頃の少年の自分は、今はもういないのだ........故郷はそれと同じようなものです。

「野いちご」

ハル婆さんは、田んぼに囲まれた村の坂道を歩いている。一週間前は大雨だったが、今はもう夏のような日差しだ。雨の後の坂道は土が洗い流され、石ころばかりが残されて歩きづらい。婆さんは山に杉の葉を拾いに行く途中だ。かまどや風呂の焚き付けには、油分のある杉の葉は最適だ。カラカラに乾いた葉は、腰の曲がった婆さんが背負うのにも軽いし、とにかく燃えやすく火力も強い。婆さんはかまどで毎日ご飯を炊き、味噌汁を作るが、このかまどは姑から受け継いだもので、随分古くなっているが何年前の物なのか解らない。婆さんは山際の小高い田んぼの所で腰を伸ばし、脚を止める。そして、田植えを終えたばかりの田んぼを見下ろして手を合わせる。

10日程前に近所の幼い子供の姿が見えなくなった。双子の女の子のうち、ひとりは友達と一緒だったが、もうひとりが消えてしまった。一緒に遊んでいた子供達に事情を訊いたが、どこでどのようにしてはぐれたのか要領を得なかった。村人総出で子供が遊びに行きそうな場所を手分けして捜した。特に川を懸命に捜した。数年前に、やはり幼い子が流されたことがあったのだ。この川は夏は裸の子供達で賑わい、カニやエビも獲れるし遊び場としては絶好の場所だ。川岸の薮の中もカビ臭い防空壕の中も、煙草の葉を乾燥させる乾燥場の中も、古木の根元の空洞の中まで捜した。みんなが疲れ果てて諦めかけた夕方、女の子は薄暗くなった田んぼで発見された。ハル婆さんが手を合わせている小高い道の下だ。田んぼの泥の中に、女の子は頭から刺さっていた。

婆さんは不思議な因縁だと思う。4年前双子の母親は、この田んぼで田植えをしている時に、急に産気づいてふたりを産み落としたのだ。生まれたこの同じ場所で死んでしまうなんて、と呟いてから、一瞬自分の不吉な想像に驚いた。ひょっとしたら、生き残った双子のもうひとりの方も、ここで死ぬ事になるかもしれない、そんな思いが頭をよぎったからだ。婆さんは深い溜め息をついて、生まれた場所で死んで行くのは自分も同じだと思った。この村で生まれこの村で結婚して、この村でこの歳まで生きてきた。婆さんは75歳までは自分の歳を数えていたが、あれから5年経ったのか10年経ったのか、それ以上なのかはっきりしない。いずれにせよ、もうすぐお迎えが来るだろう。

ハル婆さんは病気で連れ合いを亡くし、戦争では息子を亡くしたが、戦争が何故起こるのか、誰が起こすのかなどとは思った事もない。だが連れ合いは息子を亡くした後で「戦争なんて俺たちが起こすんじゃない、お偉い誰かさん達には、俺たちの子供の命より大切なものがあるらしい。いったいそれは何だ。教えて欲しいもんだ」と言った。婆さんは「そんなこと、大きな声で言うもんじゃないよ」と、おろおろしながらたしなめるしかない。病気も戦争も台風も婆さんには特別の区別はない。台風の時、崖くずれで家が川まで押し流されて妹夫婦が死んだ事と、息子の死も婆さんにとっては同じ事だ。戦争や台風を責めたところで死んだ者が生き還るわけでもない。人の生き死には、ただ厳粛に受け止めるしかないのだと思っている。そんな婆さんに、連れ合いは首を振って強い口調で言った。「お前に文句を言っても仕方ないが、戦争なんて一握りの連中が計算ずくで、損得で始める、もっともバカげた殺し合いなんだ。台風なんかと同じにするんじゃない!」婆さんはその通りかもしれないと思ったが、息子を亡くすまではそんな理屈を言うような人じゃなかったのにと思った........まあ、どんな理由にせよ、息子はもう帰って来ないのだと婆さんは目を閉じた。

婆さんはたまに古い写真を木箱の中から取り出す。カビ臭い懐かしい匂いがする。懐かしいのはカビの匂いなのか写真なのか解らなくなる。軍服姿の息子は帽子を目深に被り、口元をきりっと締めている。この写真を近所の人達は立派だと褒めてくれたが、婆さんは不満だった。この子は帽子を被らずにおでこを出した方が賢そうだし、こんなこわばった顔より、いつもの優しい笑顔を残してくれたら良かったのに.....。言葉には出さなかったが恨めしかった。婆さんは黄ばんだ写真を見つめながら、もう悲しくはない筈なのに、何故かぽろぽろ止まらない涙に戸惑う。長く生きてきたものだ。長寿は目出たいと言われるけれど、そうなのだろうか。何人もの親しい人を見送ってきたが、顔を思い出そうとしても、もはやおぼろげで、なんと今は息子の顔さえ写真が頼りだ。婆さんは、人は何のために生きるのかなどと考えた事はないが、息子の戦死は皆が言うように、本当にお国のためだったのだろうか。確かなのは若い息子は残らず、老いた自分が残ったということだ。

婆さんは貧しい農家に生まれたので、まだ物心もつかないうちから、川からの水汲みや炊事を手伝った。水道がなかった頃、幼い子に水汲みは重労働だった。庭に井戸が作られて、ポンプできれいな水が汲み出せるようになった時は嬉しかった。水汲みは楽になったが生活は相変わらず楽にならず、尋常小学校にも満足に通えなかった婆さんは、ひらがなを読むのがやっとだった。農作業に文字は必要でなかったし、連れ合いがいたのでとくに不自由は感じなかった。息子は父親宛の手紙とは別に、ひらがなの手紙を母親宛にくれたことがあった。息子の文章がヘタなのか自分の読み方が間違っているのか、読むのに時間がかかった。この地方の方言しか話せないから、標準語で書かれた手紙の意味が解りかねたのだ。それに婆さんにとって、話し言葉と書かれた文字には越えられない壁があった。手紙の息子はよそよそしくて別人だと思ったくらいだ。

婆さんは独り暮らしになってからも、しばらく郵便受けを持っていなかった。郵便配達員は心得たもので、婆さんが留守の時は縁側に手紙を置いて、それが風で飛ばされないように小石を乗せておいた。小石は配達員が河原で選んで拾ったもので、白黒の縞模様のきれいな卵型のものだった。自転車で毎日集落を回る配達員は若くて丈夫だったが、知的障害という理由で戦争には行かなかった。雨の日も風の日も辛い表情など見せないで、いつもにこにこしている彼は村の全員と親しかったが、子供や年寄りには特に優しかった。人は優しいだけで充分。他に何が必要なのだろう。婆さんは笑顔の郵便配達を見かけるたびに、息子を思い出しては軽く唇を噛むのだった。

村はずれの段々畑の上に住む前園の爺さんは、ハル婆さんの幼なじみだ。やはり貧しい農家で、三人兄弟の長男だった爺さんは、戦争前に遠く離れた街の工場に働きに出た。勿論、この頃は元気な若者だったのだが......親の借金を返すために製鉄会社で働いた。会社が定期的に発行する、工場の機械類や営業に関する小冊子などを熱心に読んだ。もともと知的な好奇心が強かったので、新聞は隅々まで読んだし、本も読むようになった。学校の本、教科書しか知らなかった若者にとって、本屋は驚きに満ちた場所になった。初めは自分の好みもまだ解らず、読むものはとりあえず何でも良かった。文字に触れる事自体が嬉しかったのだ。真面目に働き、26歳で山向こうの村から6歳下の嫁をもらったが、親同士の話し合いで決まった結婚だった。ふたりはお互いの顔も知らずに結婚した。結婚式には、前園家の藁葺き屋根の下に村中の人が集まった。料理は前日から近所の女達が集まって作った。遠くからの親戚縁者も多く、入りきれない人のためには庭にゴザを敷いた。どこから取り出してきたのか、いつの間にか三味線と太鼓が踊りを誘い、酔った男たちが陽気に身体をくねらせ、腕を振り上げると、やがて女達も数人加わり夜更けまで踊った。

前園夫婦は懸命に働いて親の借金を完全に返した。都会の暮らしにすっかり馴染んで2人の男の子を育てた。戦争が終わると長男の彼は、年老いた両親の面倒を見るために田舎に帰る事にした。子供達は父親に逆らう事はなかったが、自動車も電車も、商店街も無くて、辛うじて電気はあるらしい、そんな山の村に帰るのは不安でいっぱいだった。しかし、そういうこれから先の不安より、何といっても友達と別れるのが一番辛かった。子供達の気持ちは夫婦もよく解っていた。辛い別れを経験しなければならないのは、自分達も同じだった。

村に帰ってきた前園一家の生活は、今までと全く違うものになった。夫婦は農家の生活をよく解っていた筈だが、それでも農作業の大変さを改めて知った。勤務時間が決まっていて、ささやかながら給料も安定していた頃、家族揃って遊園地に行く程度の余裕はあった。だがここでは米や芋や菜種を作っても、すぐ現金収入にはならない。牛を飼って子牛を売るにも、毎日毎日草刈りが必要だ。子供達は遊園地に行く代わりに、鍬や鎌を持って田畑や山に行く事になった。子供達はそんな仕事にも戸惑ったが、言葉にも習慣にもすぐには馴染めなかった。村では草蛙や裸足で駆け回る子供もいたので、靴を珍しがられたし、アイロンがけのシャツも学校で目立った。いじめられはしなかったが、初めは居心地の悪い思いをした。

前園の爺さんは村に帰ってから日記を書くようになった。日記といっても、大学ノートには、その日の天気と温度だけが毎日鉛筆で律儀に書かれた。たまに、稲の苗床作りとか田植えや草取りや害虫駆除の事、野菜の種まきの事などを箇条書きに書き込んだ。何十年も書き続けられたこの単純な日記からは、爺さんの心情を読み取れるものなど何も無かった。ただ、「2月26日、天気快晴、温度7度、妻の死」と書かれたページがあった。息子達は二人とも都会に出て行ったが、年に一度必ず正月に村に帰って来た。日記にはそれも關単に記されていた。正月に帰省したある時、長男がたまたま日記を見つけて、こののページをめくった。母さんの事が「妻の死」たったこれだけ。こんな書き方ってあるのかと思ったが、溜め息をついて「父さんらしいや」と呟いた。長々と書かれているより、寡黙な父親の深い悲しみを感じた。

ハル婆さんも前園の爺さんも長く一人暮らしを続けている。婆さんにはもう連れ合いも息子もいないが、前園の爺さんには都会に住む長男が一緒に住もうと言ってくれる。だがもう昔の自分ではない。すっかり農夫になった今は、小さな田畑や山で過ごすのが性に合っている。今さら都会には住めない。裏の畑の野菜は自分を必要としてくれるが、都会で自分を必要としてくれるものなどあるだろうか。一人暮らしの今よりさらに孤独になってしまうだろう。爺さんにはそんな予感がする。小高い山裾の畑に立って村を眺めていると、自分の居場所はもうここしかないという確信に変わるのだ。都会で暮らした日々は忘れられた夢の出来事のようだ。畑をこうして踏みしめて、ズボンの裾に土を付け鍬を持ち汗をかく。ささやかに満たされた暮らしだ。

夕方、前園の爺さんはハル婆さんの家に向う。山で穫れた茸を持って行く。婆さんはお礼を言ってお茶を出して、他愛ない世間話をする。婆さんは若い頃はお茶の葉も自分で摘んだし、味噌や醤油も自分で作ったものだった。今は何もかも店で買うようになった。若い頃の二人の生活は、都会と村とで随分異なるものだったが、歳とともにすっかり似たような暮らしぶりになった。きょうの爺さんは茸のほかに野いちごも摘んでいた。ツワブキの葉を漏斗状に丸めて、楊枝の代わりに細い木の枝で留めて器を作り、その中に赤やオレンジのいちごを入れていた。幼い頃のママゴト遊びみたいだ。そう思いながら婆さんに渡した。

翌朝、ハル婆さんは知らせを聞いても、しばらく理解出来ず台所に突っ立っていた。爺さんの呉れた野いちごは、まだ赤く艶やかに夕べのまま残っているのだ。婆さんは確かめるように、野いちごを二つ三つ指でつまんでみる。前園の爺さんの死は何かの間違いだろう。婆さんは、今朝目覚めの直前、戦争に行く息子を見送る夢を見た。真っ青な空には魚の形の雲が浮かんでいて、村のみんなが野菊の峠を越えていく息子に手を振った。家を出る時軍服姿の息子は、紅潮した7歳の幼い顔で両親に敬礼したが、夢の中の婆さんは不思議に思わなかった。たぶん、今も夢の続きを見ているのだ。婆さんはそう思いながら、ゆっくりと甘酸っぱい野いちごを口に含んだ。

|

M PICTURE 2016赤木 美日・荒井 信吉・飯 美樹・大久保 美里・神野 戒・平原 辰夫 2016年5月9日(月)〜5月21日(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) 休廊日:5月15日(日) GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050 http://www005.upp.so-net.ne.jp/SOL/ ●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

5月の6人のグループ展に参加します。

SOLで5月9日から21日まで二週間です。

個展が終わり、続けて制作中です。

|

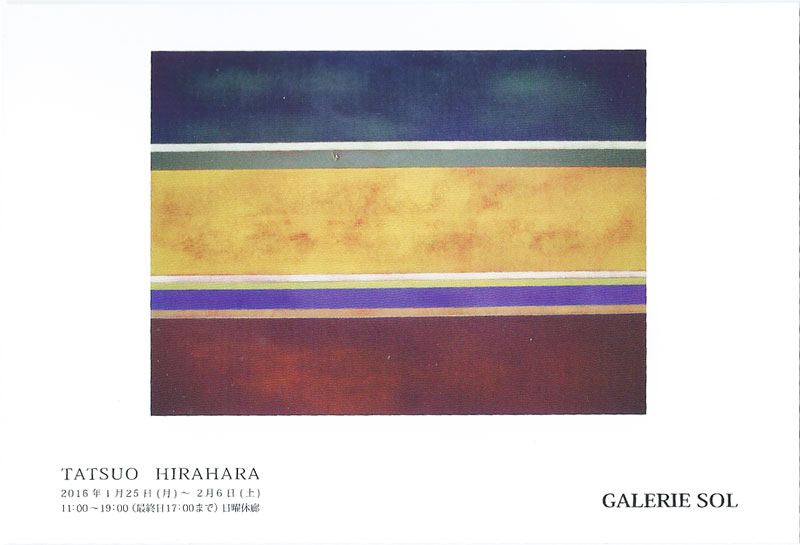

平原辰夫展2016年1月25日(月)〜2月6日(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) 日曜(31日)休廊 GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050 ●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

個展が近づいてきました。

制作中の作品の様子を撮ってみました。

実際に手を動かすより

どうしたらもっと良くなるだろうかと

眺めている時間の方が今は長いです。

写真を撮っている時、ちょっと恥ずかしくなることがあります。

ゴミのある地面や汚れた壁にカメラを向けていると、たまに不審そうに見られます。

でも先日、濡れた石畳を熱心に撮っている人を見かけて、同類だなと思わず声をかけたくなりました。

でも、邪魔をしたくないので声などかけずに、にっこり笑って通り過ぎます。

来年1月25日から2月6日まで、SOLで二週間の個展です。いま制作の真っ最中で、服に絵具がいっぱい付いています。

ストライプの作品で会場を構成する予定でいます。

直線を使うと「冷たい抽象」とか「観念的」などと言われがちですが、そんなふうにはならないつもりです。

自分の好みは、美術に限らず文章でもそうですが、あまり感情や情緒に流されていないものです。

「コーヒーの味」

小学校からの帰り道、車の多い通学路を姉の比呂美と歩きながら、俊彦は汗をかいていた。夏のような暑さだが、もう夏休みはとっくに終わり秋になっていた。夏だったら、こんな日はプールに行けたのにと俊彦は思った。空には秋らしくもない厚ぼったい入道雲が居座り、雨上がりの水たまりに反射した太陽はまぶしかった。比呂美は公園の水道でハンカチを濡らして絞ると「ほら、首に巻くと気持ちいいから」と弟に渡した。家に帰るにはまだまだ歩かなければならない。「おばあちゃん家に行こうよ。きっとアイスクリームがあるよ」俊彦は姉の後を歩きながら言った。

「行くのはいいけど遠回りになるよ。きょうは暑いし、あそこまで歩けるの?」

「平気だよ」

「トシの身体の具合が悪くなったら、あたしがお母さんに怒られるんだからね。ちゃんと面倒見てあげてって、いつも言われるんだから」

「ぼく、この前おばあちゃんに約束したんだ」

「何よ?約束って」

「今度さ、始めての運動会だからね、かけっこで一番になるんだ」

「そんな事約束したって仕方ないでしょ。転ぶかもしれないし、約束って守らないと嘘をついた事になるんだよ」

「走り方をおばあちゃんが教えてくれるんだ」

「なんでおばあちゃんがそんな事知ってるのよ」

「おばあちゃんは何でも知ってるよ」

商店街を抜けると風がでてきた。道端の雑草が揺れている。まだまだ暑さは残っているが夏の盛りとは違う風だ。俊彦は駐車場の壁際にきらっと光るものを見つけた。レンズの無い銀色の眼鏡フレームだった。得意げに拾い上げて見せると「そんな物捨てなさい」と比呂美に叱られたが、俊彦は砂を払い落として大事そうにポケットに入れた。

「どうして男の子はそんなものを欲しがるんだろう。あんたの机の引き出しはゴミだらけじゃない。壊れたカギとか錆びた歯車とか、色ガラスのかけら、それにセミの抜け殻。そんな物ばっかり」

「だって、みんなきれいだもん」

「きれいじゃないよ。みんなばい菌だらけ。そのうちトシの体も全部ばい菌だらけになっちゃうから」

「お姉ちゃんだって、汚れた女の子の人形を持ってるじゃない」

「あれは汚れてるんじゃない。古くなったけど......」

比呂美は母親を思い出した。新しい今のお母さんも優しくしてくれる。本当の母親みたいに、実の子の俊彦と分け隔てなく接してくれる。でも、あの人形を買ってくれた母とは違う。母が病死した時は幼かったので、記憶も薄れて普段は忘れているが、思い出すとなつかしさと喪失感で、どこか遠くに向って呼びかけたくなる。父と新しい母と三人で住み始めた頃、母が「新しい人形を買ってあげるから、それは捨てましょう?」と言った。比呂美は何も言わず首を振ってうつむいた。その様子を見ていた父がそっと母に耳打ちした。母は戸惑ったようだが、やがてにっこりうなずいて、それ以来人形の事には全く触れなくなった。

「おばあちゃん家のヒマワリまだ咲いてるよ。よそのヒマワリはみんな種になってるのにね」比呂美は庭を指差しながらインターホンを押した。祖母の和美はジーンズと赤いTシャツ姿でドアを開けて、茶色の髪をかきあげながら迎えた。「いらっしゃい、良く来たわね」「きょうはね、おばあちゃん家の日」と言いながら俊彦はキッチンの椅子に座った。収納棚に並んでいる茶碗や皿は全て和美が自分で作った物だ。一時期花瓶作りにも凝った。今でも花をいけることは欠かさない。花がなくても木の葉や蔓草でも、器に合わせる事で充分楽しめるのだ。特別なものではなく庭や道端で手に入るもので充分だ。独り暮らしで必要の無いものは置かない主義と言う部屋だが、本とレコードやCDが壁を埋めているし、パソコン用の机の横には三脚、デジタル一眼レフカメラ数台と交換レンズ、それにバッテリーやストロボなどが入れられた透明なボックスが積まれている。

比呂美は、おばあちゃんはホントに若いと思っているが、父親は「歳を忘れたばあちゃん」とからかう。「あたし誕生日がダイアナ・ロスと全く一緒なのよ」和美はいつかそう言った。「それって誰?」と訊くとシュープリームスのレコードを聴かせてくれた。比呂美はここで聴く音楽がすっかり好きになっている。初めはおばあちゃんの事が好きだから、おばあちゃんと一緒に聴くのが好きなのだろうと思っていた。しかし、そういう事ではなさそうだ。テンプテーションズ、アレサ・フランクリンなど聴くと身体が自然に動いてしまう。「こんな昔の音楽が好きだなんて、あんたクラスで浮いてるんじゃないの?」和美が笑いながら言うと「そんな事ないよ。AKBや嵐の事にだって話を合わせるもん」と比呂美は言う。

和美はしみじみと「比呂美はお母さんの血を引いてるんだねえ」と言ったが、スピーカーの前に座っている比呂美には聞こえなかった。レコードはサム・クックの「ワンダフル・ワールド」古い曲だ。比呂美は生まれる前、まだ胎児だった頃すでにお腹の中で聴いていた筈だ。あの頃和美は、嫁とまだ見ぬ孫と「三人」で、こうして同じテーブルで同じ曲を聴きながら過ごした事もあった。過去というのは単に失われた時間ではないのだと、比呂美を見ながら和美はそんな事を思う。「歴史も科学も地理も、フランス語なども知らない僕だけど、君を愛してる事は知っている。これはそんな感じのラブソングね」和美はそう言いながら、おやつのプリンをテーブルに置いた。「おばあちゃん、うちのクラスにはレコードを知らない子が多いよ」そう言いながら比呂美はレコードを棚に戻した。

「今うちのクラスでね、座右の銘ごっこがはやってるんだよ」

「何?それ」

「例えば校庭で転んで起き上がる時にね、だいじょうぶ!アタシの座右の銘は七転び八起き!って言って笑いを取るの。四字熟語でもいいのよ。大げさに痛いふりして七転八倒!と叫んでもいいし」

「へえ、そんな言葉を知ってるの」

「みんなウケるために調べてるからね。勉強より楽しいよ」

「子供って言葉遊びが好きね。あたしの子供の頃は名前を逆さに呼んで遊んだよ。今でもよく憶えてる古手川信太郎って子は、うろたんしわがてこ。あたしは みずかのお。長い名前の方が断然面白いのよ」

「あたし尾野比呂美だから、み、ろ、ひ、の、お、だね」

手のひらに名前を書きながらそう言うと、弟に向って大きな声で言った。

「プリン美味しいね。こひしとのお!」

俊彦は言葉遊びや音楽より、本棚の写真集や画集を見ている方がいい。ヒマワリの絵を見つけた。でも、おばあちゃんの撮った花の方がずっときれいだと言った。「ああ、それはゴッホのヒマワリだね。おじいちゃんが好きだった絵だよ」「あまり上手じゃないね」俊彦は腹這いになってページをめくっている。「上手だから良いとは限らないのよ。あたしにも実はよく解らないし説明は難しいけどね。いつも目にしているものでも、例えば.....ヒマワリを見る事はあっても、じっと長く見つめる事はないでしょ。でも描かれたゴッホのヒマワリの絵なら、本物のヒマワリ以上にみんながじっと見つめるのよ。ただのヒマワリが何か別のものに変わるの。その変える力がアートの正体なのかもね」「おばあちゃんの写真もアートなの?」怪訝そうな表情の弟の代わりに比呂美が訊いた。「世界の様々な所で災害や紛争があるでしょ。そんな危険な場所に出かけて情報を伝えてくれるジャーナリストの写真なんか見ると、写真をアートなんて言うのは.....ためらうわ。あたしのは写真そのものよ」

「アートって何かの役に立つの?」

「難しいわねえ......例えば、空気や食べ物は生きるためには絶対必要なものね。でもね、比呂美は一日中空気や食べ物の事ばかり考えて生きてないでしょ。人間って欲張りで全ての事を理解したいと思う動物なのね。どこまで行っても満足できない。だからアートは美しいものばかりじゃないの」

「きれいじゃなくてもアートなの?」

「きれいじゃないけど、ぐっと心をつかまれるような物があるの。アートは人間が何者なのかを知るために必要なものだと思うけど、そんなもの必要ないという人もいるね。でも意識していなくても、たぶん人はどこかでアートに触れながら生きているのよ」

「おじいちゃんがいなくなってずっと一人でしょ。寂しくない?」

「寂しいのとほっとしたのと半分半分。でも、やりたい事はたくさんあるしね。もうそれほど寂しくもないよ。人は一人では生きられない。それはホントね。でもね自分の時間を持つ事、一人きりになる事もまた必要な事だと思う。人が本当に考え始めるのは一人になった時だからね。おじいちゃんがいなくてもあたしは孤独じゃないから安心してよ」

「おじいちゃん、今は天国だね」

「さあね。そんな所があるかどうか誰も確かめようがないからね」

「でも天国に居たらいいね」

「どうして?」

「だって、嫌な事なんか何もないでしょ」

「それはつまり、いい事もないってことだね」

「どうして?いい事ばかりだよ」

「そんないい事ばかりの所に行ったら、あたしは写真なんか撮らないだろうね。だって失敗することもないし悩む事もがっかりする事もないだろうし、そんないい事ばかりずっと続くとしたら......退屈な所だねえ」

「あたしね、学校ってあまり好きじゃないんだ。仲間はずれとかいじめられてる訳でもないけど、先生も授業も友達も好きになれないんだ。なんだか窮屈で教室に居たくないんだ。心配するから父さんや母さんには言わないけど.....」

「ああ、そんな事。あたしだって子供の頃そうだったわよ。学校がホントに好きな子っているのかしら。でも、学校にもきっといいところがある筈よ。それにね、ここで音楽聴いたり本を読んだり、友達と遊んだり父さんや母さんと出かけたりするでしょ。比呂美の世界はね、自分で思っているよりずっと広いはずよ。学校が全てじゃない、まだまだ世界のほんの一部なんだ。そう思えれば........まだ無理かな.....少しは気が楽になるんだけどな」

「おばあちゃんは人間嫌いになったことないの?」

「自分自身さえ嫌になった事あるわよ、若い頃にね。そんな時高いビルに登ってね、見おろすと何でも小さく見えるでしょ。人間も蟻みたいで、立ち並んだビルも家も蟻の巣みたいで、そこに住む人達も自分も蟻とたいして変わらないなと思ったら、いつしか冷静になっているの。それにね、人間嫌いと言ってみたって、あたしも比呂美もまさにその人間そのものなんだからね」

「遅くなるとお母さんが心配するから電話しておこうね」和美は電話が終わると、笑いながらメモ用紙を手にしている。「最近あたしはね、電話をしながらメモ用紙に無意識のうちにラクガキをしてしまうの。ほら、この前長電話していたらボールペンの線でメモ用紙が真っ黒になっちゃった」そう言って見せてくれたメモ用紙は何枚もある。「面白いからわざわざ取ってあるのよ。ハシゴのような形を幾つも書いていたり、丸や三角を重ねていたり抽象画みたいでしょ」「何も考えずにこんなのを書いちゃうの?」「そう。電話の内容と全く関係なくやってしまうの。後で見て、これって自分のやった事なの?って変な気分になるのよ」

急に大粒の雨が降り始めた。濡れた庭の草木の緑が濃くなった。比呂美が窓を開けると、水しぶきをあげて走り去る車の音が聞こえてきて、近くの公園で遊んでいた子供達が喚声をあげながら駆けて行くのも見えた。濡れているのに、なぜみんなあんなに楽しそうなんだろう。変なの、と比呂美は思いながらも羨ましくもある。自分はあんなふうにはしゃげない。

ある日、比呂美はひとりでおばあちゃんを訪ねた。俊彦は友達と一緒に帰ったからだ。お姉ちゃんにいつも守られている弟の役が、このごろ気恥ずかしくなってきたらしい。別にからかわれた訳じゃないと俊彦は言ったが、比呂美は疑わしそうに弟の顔を覗き込んだ。そして「変な所に寄り道しないでよ」と母親の口調で言った。

比呂美が椅子に腰掛けると、和美はお湯を沸かすために立ち上がった。

「あたしはコーヒーにするけど、比呂美はジュースの方がいい?」

「この前、お父さんのコーヒーをちょっと飲ませてもらったけど、すっごく苦かった。ブラックなんだって。おばあちゃんのも苦いの?」

「あたしもそうね。じゃあ、ミルクと砂糖をいれるから飲んでみる? ケーキもあるから」

「うん。お母さんは、あたしとトシはまだ絶対飲めないって思ってるからね」

「子供の頃まずいと思っていたのに、大人になると好きになるものっていっぱいあるよ」

コーヒーを飲む比呂美に「大人になったねえ」と和美は言った。からかい半分だが真面目な顔でそう言った。比呂美は家や学校では話題にならないような事をおばあちゃんとは話せる。おばあちゃんは他の人と違うし、ここは特別な場所だと感じている。おばあちゃんはあたしの事を子供だと思ってないのかしら。だって、難しい話をすることがあるもの。時々そう思うのだ。

「おばあちゃん、写真見せて」比呂美は母親の写真を見たくなった。「あたしね、撮られるのあまり好きじゃない。文化祭や遠足での顔っていつも変なんだもん。おばあちゃんが撮ってくれるのはいいけど」「あんたのお母さんも同じ事を言ってたよ。あの頃のあたしは白黒の写真に頑固にこだわっていてね。だからお母さんのカラー写真は一枚もないのよ」「うん、でもいいの。お母さんの笑顔に色は関係ないもん」

比呂美のお気に入りの母の写真は、棚の奥にしまってある。結婚式の華やいだ写真もあるが、比呂美はそれよりこれこそお母さんなんだと思う。息子に婚約者だよと紹介されて、初めて会った日に和美が撮ったものだ。今比呂美が座っている同じ椅子に座って、やや恥ずかしげに微笑んでいるが意志の強そうな目をしている。比呂美は大好きな母のこの写真を欲しいと言わない。

「この写真を持っているのを、今のお母さんにもお父さんにも見られたくないんだ。なぜなんだろう。ここでおばあちゃんに時々見せてもらうだけでいい......あたし、お母さんに似てるのかなあ」

「どちらかというとお父さん似かな。でも目のあたりはお母さんかな。興味を持った物にはずっと視線を向け続ける目ね」

「お母さんはデザイナーだったんでしょう。でも、あたしは何になりたいのか解らない」

「まだまだ、これからいろいろ経験するだろうし、いろんな人との出会いがあって何かが見えてくるものよ。でも世界にはね、生きる事だけで精一杯で、自分の才能に気付く機会さえない子供達が大勢いるのよ」

比呂美は自分の手を見ながら、おばあちゃんの語る見知らぬ子供達を想像する。誰もが同じような手を持ちながら、つかめるものは人それぞれ異なる物だとおばあちゃんは言う。自分の手の小ささに今さらのように気付くと、比呂美は指を伸ばすように引っ張ってみた。そしてまたアルバムをめくり始めた。何回か見た事のある写真ばかりだが、一枚の写真に目を止めた。まだ小学生になる前の自分の写真だ。人形を胸に抱いている。

「お母さんが買ってくれたこの人形、まだ持ってるよ」

「あれはね、お母さんが作ったのよ」

「知らなかった。あんな人形作れるなんて」

「最初は仕事のために作ったの。自分の子供の頃の写真をモデルにしたそうよ」

「他にも作ったの?」

「いくつか作ったけど、この人形だけ手放さなかったの」

「お気に入りだったんだね」

「あんたにも似てるわね」

「そうかなあ。どこが?」

「あの人形かわいいけど、なんだか頑固そうな顔じゃない?」

「トシの奴、ケンカであたしに勝てないもんだから、代わりにあの人形をいじめる事があるの」

「やっぱりね、あんたに似てるんだ。まだ小さかった頃、あの人形とよくおしゃべりしてたの、覚えてる?」

「ううん、覚えてない」

「話したり、歌をうたってあげたり、まるで小さな妹がいるみたいだった」

「あたし、人形と何を話してたんだろう」

「大人に近づくにつれて、もう人形とは話せなくなるんだね、あんなに楽しそうだったのに。3歳には3歳の世界があって、12歳には12歳の世界、70歳にはまたそれなりの世界があるし、過ぎた事を忘れるって、悪い事でもないんだろうね。人はいつでも今の自分を生きるしかないからね」

「おばあちゃんは子供の頃を覚えてる?」

「そう言えば、あたしの子供の頃の写真を見せた時、おばあちゃんが昔小さな女の子だったなんて、ウソでしょって、信じなかったね」

「あの頃は、おばあちゃんはずーっと前からおばあちゃんだと思ってたの」

「自分でもね、幼い女の子の時代があったなんて、今はもう、誰かに聞かされた物語のような気がするもの。でもね、男の子達とあたしが木登りしていて、ふざけた男の子があたしを突き飛ばしたんだ。石ころだらけの地面に落ちた時の傷が右腕に残ってるから、これを見ると、あたしにも確かに子供時代があった証拠だなって思うのよ。そうねえ.....子供の頃の事は時々思い出すけど.....たぶん忘れた事の方が多いね。それとね、おばあちゃんは何でも知っててうらやましいって、あんたは言うけど、老人の知識なんか子供には必要ないの。少しずつ自分で経験しながら知っていく過程こそが、生きていくって事だと思うな.....でも時々思うんだけど、経験したからこそ視野が狭くなる事だってあるんだ。自分の経験がすべてだと思い込むのよ。ほんの一部を知っただけかも知れないのに」

和美は自分の年齢を考えて不思議な気分になる。戦争が終わった時は二歳の赤ん坊で、それから比呂美のような女の子だった頃もある。感情の起伏の激しい娘時代もあった。あんな自分は今の自分には無いと思うが、まったく無いとも言い切れない。昆虫の事、特に蝶の事を学校で習った時の事を思い出す。卵、幼虫、さなぎ、成虫と成長して翅を持ち、ひらひら舞うあの蝶になる。蝶は幼虫だった頃の、あるいはさなぎだった頃の自分を記憶しているのだろうか。それとも姿が変わり生き方が変わるたびに新しい自分になるのだろうか。そんな事を考えたこともあったなと思いながら、「コーヒー、おいしかったね」と笑う比呂美の瞳に、少女だった頃の自分が一瞬映った気がした。

「おはよ...」

朝目覚めた時、寝坊したと思った。あわてて首をひねって目覚まし時計を確認したせいで、ずきっとした痛みが首の後ろを走った。時計はまだ4時だった。寝汗をかいていた。溜め息をつきながら、ああ、そうか会社に行く必要はないのだとつぶやいた。解雇されたのにまだ完全には納得していないらしい。私は窓際のカーテンを指でつまんで、ベッドに寝ころんだまま少しだけ引き開けた。薄暗い窓の外は雨が降っている。アパートの入り口の椿の葉を打つ雨音が、ぽつぽつと重ったるいのを聞きながら寝返りをうつ。椿というのは、花だけでなく雨音まで重く落とすのか。

降りそで降らない。振り袖振らない。今にも降り出しそうな空を見上げながら、私は言ったものだ。こんな洒落を妻は笑ってくれた。別れた後も未練がましくあの頃の笑顔を思い出したが、人生は巻き戻しができない事ばかりだと思い知らされる。あの笑顔は写真の中にしか無く、記憶に新しい妻の表情といえば不満げな悲しげなものだけだ。増えたシワやシミを気にして化粧しながら、鏡越しに愚痴をこぼす妻と、初々しかった頃の妻との落差に苦笑するばかりで、何を言われても言葉を返せない。返す気にもならない。そんな手応えの無い態度に妻はさらに苛立つのだ。妻の非難の言葉に対抗するには沈黙が一番だと、情けない事に、いつしか学んでしまった。

妻の求める生活。それに対して時間が経つごとに私の不満はつのった。彼女は何でも欲しがるように動機付けられた、まるで消費社会の典型的な人物に見える事があった。私だって、この社会で働いて給料をもらい様々な恩恵を受けていて、偉そうな事は言えないが、新しいバッグや服がなぜあれほどまでに必要なのか理解できないし、幼い子供に高価な靴など必要だと思えないが、周りのみんなに合わせたいらしい。と言うより、本人さえ無意識のまま他の人達と優劣を競っている。果てしなく物を欲しがる人達がいなければ成り立たない世界..........でも私は大抵は妻に従った。

私は衣食住で特に家族を困らせた事などないはずで、収入に見合った暮らしをしたかっただけのことだ。私のような無駄に欲しがらない人間ばかりだと経済は回らず、結果として貧困にあえぐ事になるのだろうか。質素な生活が見下され、贅沢な生活がもてはやされる世界なんて、いずれは自滅するに決まっている。経済、経済、経済と誇らしげに連呼する首相の姿をテレビで見て、私は恥ずかしくなった。そりゃあ、経済も大事だと思うけど、札束でパタパタ両頬をはたかれる気分なのだ。世界中の国が経済優先で、原発でも武器でもなんでも商売にしてしまう。そして、先進国と言われる豊かな社会から取り残された貧しい人々を、私達は哀れむ......。

低くつぶやくような雨音を遮断するように、時々雷が鳴った。子供の頃は耳をつんざく音や空を切り裂くような稲妻を見ると、空が壊れてしまうのではないかと思った。母は怖がる私の背後から耳を押さえてくれたが、雷の後も空は壊れる事もなく、何事もなかったかのように朝日は昇り、夜空に星はめぐり.....めぐって.....私は大人になった。たいした大人でもない。半年前までは家庭があり仕事もあり、それなりに普通の大人のつもりだったが,,,,。今はひとり、部屋でぼんやり寝転んでいると、つまらない事が次々頭をよぎって行く。心にうつりゆくよしなしごとだ。

寝汗のせいで湿っぽくなった枕をひっくり返して、また寝ようとしたが眠れない。どうせ仕事は無いのだから眠れなくても、睡眠不足のせいで失敗する何事もない。そう思うと気楽なような拍子抜けした気分で、ベッドだけが今自分の唯一の居場所であるのを実感するのだ。「ベッドで、泣いてると、涙が耳に入るよ」懐かしい歌が頭の隅を流れて、こんな失恋の歌などにいきなり感情移入してしまい、驚いた事に本当に歌詞のとおりになってしまった。いやはや、これほどまでに自分自身をコントロールできなくなってしまったか。あの歌がはやった頃は歌謡曲なんてバカにしていたものだが、歳をとって私も涙モロくなった。いやモロく、じゃない、モウロクだ.......誰も笑ってくれない。

天気予報では昼には晴れるらしいから、起きたら洗濯でもしようか。洗濯や掃除をマメにやる方ではないが、やった後のすがすがしさを味わいたいと思った。晴れたらベランダの片付けをして、窓もぴかぴかに磨けば日差しとともに新しい気分も訪れるかもしれない。そんな事を思いながらもまだ起きない。私は毛布を口元まで引き上げて音をたてずにくしゃみをした。毛布の中には夕べの酒の匂いがうっすら残り、自分が二日酔いなのに気付くと、会社に行かずにすむ事を感謝したくなった。何事も考えようである。これからの生活もなるようになるさとつぶやき、やけっぱちと呑気さが行ったり来たりする気分で寝転んでいる。どうせ眠れないのだから起きてもいいのだが、テレビを見る気にもならないし、腹がへったなとも思うが、台所に立つ気にもならない。

こんなに朝早く起きたところで良い一日が約束される訳でもなし、三文の徳というが、江戸時代の三文の価値が解らない。どうせはした金だろう。まだ一度も宝くじというものを買った事が無いが、ビギナーズラックがあるなら買ってみても良いか、などと思うが本心は全くそんなもの当たるなんて信じていない。例え何億円あっても、それが人の幸福なるものに単純に繋がるとも信じていない。リニアモーターカーで目的地に一時間早く着いたとしても、そんな便利さが人を幸福にする訳でも無い。それと同じようなものだ。金持ちにもそれぞれの悩みがあり、どんなに早く遠くまで行けるようになっても、それゆえの新たな煩わしさが生まれるだろう。

都会ではますます空高くビルは伸びるのに、空高く伸びていた森林は消えて行く。何かを手に入れたと思っても、また同時に何か失うものがある。仕事や結婚もそうだったのかと思いながら、天井を漠然と見上げていると、薄暗い天井の木目は、寄せては返す波のように見えてくる。それはやがて波紋のように広がり、取り留めのない私の思いを先導しているかのようだ。いつしか雨音が止みや、部屋がゆっくりと明るさを増すにつれて、私は意味も無く「それでいい」とつぶやいた。なんとなく、何かを肯定してみたかっただけのことかもしれない,,,,,,,。

夕べ、寝ながら読んだ本が枕元にあるのに気付いた。どこまで読んだのだろう。読み返しても読んだ筈のページなのにまるで思い出せない。仕方がない、酔っていたのか。古本屋で買った本なので、前の持ち主がなにやら鉛筆でびっしり書き込んでいる。「それは、白黒の映画のような空気感のようなものか?」とか「すなわち緑の葉と緋文字の対比のようにか?」など、やたらと「?」が多い書き込みで、前の持ち主は小難しい理屈を言いそうな奴だなと決めつけて、こんな奴とは友達になりたくないなと思う。私の方こそこんな気取った書き込みには「?」を付けたくなる。神経質そうな小さな文字も、自分とは正反対の性格に違いないと決めつける。

思うに、彼は(男だと決めつける)この本を売る事を前提に、他人の目に触れる事を前提にこんな書き込みをしたのではないか。どこかに自分の痕跡を残したいという欲求は誰にでもある。それが誰かに何らかの影響を与えるであろうと想像する事で密かに満足する。生意気盛りの若い人の書きそうな事だなと、私は自分の昔を振り返る。「生きる根源と独自な活動を定着させるための象徴?」とか「精神を受け継ぐ形式的な系譜の事例?」など大げさな書き込みに、私はついに笑いだしてしまった。この本はいわゆるB級映画についての軽妙なエッセイで、哲学書ではないのだ。私はこの言葉のギャップを、彼のユーモアだと理解した。軽い言葉に対して、意図的に難解な言葉を使い、深刻ぶった解釈をして楽しむゲームなのだろう......。

しかし、真面目に考えてみると、書かれた文章や文字と、実際の人物とは異なる事だって大いにあり得る事だ。若い頃、知人に手紙を書いたことがある。内容は忘れたが、おそらく背伸びして書いた手紙だったのだろう。後日会った彼は「君って手紙の文章とは随分違う人なんだね」と言った。私は呑気でいい加減な性格だと思っているのだが、文章は理屈っぽいらしい。言葉というのはいつも語り過ぎるか、語らな過ぎるもの。そんなことなど思いながら、書き込んだ人のことを想像していたら妙な親近感さえ覚えてしまった。同じ本を読んでいるのだから、自分と同じ趣味嗜好の人物かもしれないではないか。

腹這いになって本を読んでいるうちに、のどの渇きを覚えた。冷蔵庫からペットボトルのお茶を取り出してベッドに戻り、冷たいお茶で口の中をたっぷり満たす。一気に呑み込まずにしばらく含んだまま、数行読んだ。おもしろいが笑いを取る本でもないので、吹き出す事もないだろう。新婚時代、まだ二人の間に話題も笑いもあったころ、向かい合っての夕食の時だった。大した話ではなかったと思うのだが、急におかしくなって口にした味噌汁を妻に向って吹き出したことがある。同時に妻もそれに反応して吹き出し、お互いワカメや豆腐の交換をしたのだ。彼女の母親が訪ねて来た時、妻はこの事をいかにも楽しそうに話し、母親も娘の結婚がうまくいっているのを嬉しそうに聞いていた。なんという平和な光景だった事だろう。

義母はおっとりした性格で、自分をあまり主張する事もなく、愚痴や自慢話など聞いた事がなかった。あえて自慢話といえば夫の事に限られていた。それも、けなしているのか褒めているのか解らない話しぶりだった。例えば、夫の仕事の実績や会社での地位が話題になっても、自虐ネタのような笑い話にしてしまうのだ。私はこんな義母が好きだった。妻と別れた後も、この母親とはずっと話し相手でいて欲しいと思った程だ。話の内容はともかく、その人の声を聞く事、それだけで気分がいい。そんな人がいるものだ。自分の声は残念ながらそんな気分にさせるようなものではないらしい。欲しいのは深みのある話し方、そうでなければ愛嬌のある声。自分はどちらも持ち合わせていない。

本を閉じ目も閉じて頭の後ろに手を組んでいると、今さらのように髪が薄く細くなったのに気付く。指の間に挟まった髪に抵抗感がなく、頭皮に直に指が当たる感じだ。若い頃には知らなかった感触だ。以前同僚に勧められた育毛剤やシャンプーを使ってみたが効果はなかった。まあ、それ程期待していたわけでもないし、これは遺伝だなと父親のせいにした。今の自分と同じように、定年前に会社を辞めざるをえなかった父はよく言っていた。「努力だけではどうしょうもない運や不運が、人生にはずっと付きまとうものだ」そして苦笑しながら付け加えるのだ。「いや、それが人生そのものかもしれない」私はその意見に必ずしも賛成ではなかったが、父の表情に同調して黙ってうなずいた。人生などと深刻に振り返ってみたことはないが、あの言葉が今は切実に思い出される。父は病気で母を亡くし、自分も病気で仕事を辞めた。酒も煙草もやらず、早寝早起きの規則正しい人だった。

いつの間にか、アパートの隣の運送業のビルがにぎやかになった。早朝から仕事を始めたらしい。トラックの音と人を呼ぶ声が聞こえてくる。仕事の無い自分だけふいに取り残された気がする。今の自分はこうして好きなだけ寝転んでいられるのだが、妙に現実感がない。まだ今の自分の状況を受け入れられずにいるのだろうか。きょうという日が、カレンダーの抽象的な数字の一個にすぎないと思えてくるのだ。

日々の喜びも悲しみもカレンダーの数字の中に閉じ込められ、やがて役目を終えたカレンダーが捨てられると同時に、すべての喜びも悲しみも忘れられてゆく。そしてまた、壁に貼られた新たなカレンダーからも、1、2、3、4......31と、数字が日毎にぽろぽろこぼれ落ちて、やがて真っ白な紙切れだけが残る。私は急に不安になって、失われた日々を取り戻すべく、床にこぼれ落ちた数字を、もう一度拾い集めようとする。腰をかがめた私は、あの落穂拾いの農民のようだ。わずかばかりの記憶をせっせと拾うのだ,,,,,。

さあ、起きよう。感傷的な妄想にふけるのは私の悪い癖だ。いずれにしても.......もう起きよう。起きなければ何事も始まらないのだ。私は毛布を払いのける。そして思いっきり手足を伸ばし、誰にともなく「おはよう」と呼びかける。応えはないが、それでも声を出した事で、私は無邪気な程の小さな満足を覚える。そしてまた、少しおかしくもなった。幼かった頃の娘を思い出したからだ。娘は昼寝をしている休日の私を起こす時「おはよ、おはよ」と言った。毎朝妻がそう言って私を起こしてくれたから、娘は朝の挨拶と知らず「おはよ」が私を起こすおまじないだと思っていたのだ。ささやかだが幸福な時期だった。そんな遠い記憶に向って、私はもう一度静かに言ってみた。「おはよ....」

今、14×18cmの小さなサイズの作品を制作中です。

今月18日から27日まで「極小展 in summer」というグループ展に参加します。

ギャラリーSOLで会期中無休、最終日は5時までです。

大勢の人が参加しますので、たくさんの小品で会場が埋め尽くされると思います。

僕は4点くらい出品する予定ですが、どれを出すかは決めていません。

作品というのは、どんな批判や解釈をされてもいい。そんな物としてあります。

つまり、作者の言い分をそのまま受け入れる必要はありません。

直に作品の「声を聞く」ことです。

作品をいかに作るか、考える事と、実際に作る行為とはまた別の次元にあります。

歳をとることを嫌だとは思わないが、困った事はいろいろ出てくる。もうずっと前から老眼で、眼鏡が三種類必要になっている。パソコン用、読書用、仕事用だ。それに右耳が難聴で人の話が聞き取れない事がある。何回も訊き直すのが申し訳ないので、適当に相づちを打ってごまかす事も多い...。

簡単な漢字が書けなくなったのも困った事だ。おかしな事に最初は問題なく書けたのに、同じ漢字をもう一回書こうとするともう全く浮かんで来ない。えっ、さっきは書けたじゃないかと愕然とする。キーボードに頼りきり、手書きがめっきり減ったし...。

忘れられない字もある。ミミズは漢字で「蚯蚓」虫偏に丘と引。始めてこの漢字を知った時の事を憶えている。僕の頭には広々とした風景が浮かんだ。まず緑のなだらかな丘の姿が見えた。その丘の地中には無数のミミズが住んでいるのだ。その膨大な数のミミズ達がいっせいに東に向って動き出すと、それにつれて丘ものっそりと東に移動するのだ。蚯蚓は丘を引く。

漢字といえば、上京したばかりの頃は東京の地名が全く読めなかった。足立は「あしたて」豊島は「とよしま」国立は「こくりつ」と、すなおだった僕はそう読んだ。麻布、愛宕、鹿骨、雑司ヶ谷、こんな地名を普通に読めるようになって、もう何年になるのか.....。ちなみに日暮里は「ひぐらしのさと」と読むと風情があるのだが、そんな呼び名にふさわしい場所はもう都会にはないか。

若い頃、友達がバイト先に行くというので一緒に行った事がある。そこには「越智企画」という看板があった。僕は看板を声に出して読んだ。すると僕がふざけてると思ったらしく、友達は微妙に笑って無言だった。僕は「越智」を「おち」と読めずに、真面目な顔で「越智企画」を「エッチ企画」と読んだのだ....。

關単にメモしていたので、誰の言葉だったか忘れましたが

「平和というのは、戦争をしたがる人の準備のための時間」だそうです。

今の日本の平和もそうなのでしょうか?....総理。

「後方支援」

戦争になれば前方だろうが後方だろうが、相手に敵と見なされるのは当然。

「将を射んと欲すれば先ず馬を射よ」

馬に乗った敵をやっつけるにはまず馬を倒してしまえばいいのだ。

もしも馬がこう言ったらどうだろう。

「私は直接戦闘に参加しているのではありません。主人の指示通り、こうして主人を乗せているだけです。

だからどうぞ私に危害を加えないでください。あくまで後方支援、いや私の場合.......下方支援になりますが....」

若い頃、タピエスの壁のような絵画に惹かれた。いわゆる描かれた絵というより

「物」としての存在感に圧倒されたのだと思う。

さっそく真似をして、厚く絵具を盛り上げたり画面に引っ掻き傷を付けたりした。

壁の写真も以前程は撮らなくなったが、今でも撮りたくなることがある。

以前友達に「平原さんの作品は壁の写真と同じだね」と言われた事がある。

僕の作るのは、壁より少しはきれいだが........今でもたいして変わらないのかもしれない。

世界の変化や時代の流れに合わせて、憲法を変えるのは当然という意見がある。

世界中あらゆる場所が「暴力的」になっている今、憲法もそれに合わせてしまうのだろうか?

人間に理性というものがあるのなら、現状に合わせるのではなく暴力や戦争放棄の理想に合わせるべき、

努力すべきだと思うのだが、誰かがどこかでそれを望まないらしい。

持ってしまった権力や武器や利権を誰も手放したくはない。

それどころか、もっともっとと欲しがる。

それに、多くの人にとって理想とか理性などよりも「日々の生活」が大事なのだ。

もしも僕が長く失業中で、明日の飯にも困る状態だったら

弾薬を作る工場が雇ってくれるなら僕は喜んで働くのだろう......。

軍需産業に関わる人々が特に好戦的なわけではないだろうし、みんな「普通」なのだ。

軍産複合体は文字通り複雑にどこまでも入り組んだ網を広げる。

「平和を愛する」普通の民間人が普通に軍隊のために武器を作り、軍服や靴やヘルメットや食糧を提供し、自分達の「日々の生活」を維持するためには、軍隊は欠かせない大切なお客様。

地震よりはるかに自滅の危険を孕んだ、愚かで矛盾したこんな地盤の上で....僕らは生きているのか。

作品をギャラリーに展示すると、自分の部屋とはまた違う目で見ることになります。

空間が異なると違う見え方になるのは当然ですが、それとはまた別に

制作中、試行錯誤した生の記憶は薄れていますから、距離を置いて見ているのでしょう。

自分の手で作った筈なのに、親近感にちょっとよそよそしさが混じり込んだ感じとでも言うか.....。

客観的に見ているといえば近いけど、自分の作品に対してどれほど客観的になれるのか...疑わしいです。

一番嬉しいのは褒め言葉より? 作品の前に立ち止まってずっと見てくれている人です。

会場のコメントにも書いたのですが

制作中の僕の望みは、じっと見つめていたくなるような「静かで深い画面」です。

最終日に最後の一人として来てくれた人と話した事です。

今さら言うまでもないなと思いながらも書いてみます。

作品に自分の全てを込めるという「美しい理想」を僕は若い頃のように信じていません。

自己表現という言葉は、僕「が」表現しているという意味では正しい。

しかし僕「を」表現しているというのは正しいのだろうか。

僕の作品は僕の「作り物」創造物あるいは想像物でもあって、僕の思想だの哲学だのを伝えるためのツールでも、僕自身を説明するためのイラストレーションでもありません。

僕が深く関わっているのに......僕の作品は僕からは独立して存在しています。

僕のやるべき事は僕の眼や手が教えてくれる、そう思って黙々と作り続けるのが理想です。

他のメディアではなく絵画でしか伝えられない「何か」が在る、それだけは今でも信じています。

案内状の写真は一年前くらいに作った作品なので、最近の物とはちょっと違います。

それで、今回の個展に出すのはやめようかどうしようかと迷っていますから

現在制作中の作品を見てもらう方が良いかと思います。

つくづく思うのですが、今自分がこんな作品を作っているなんて不思議な気がします。

高校生の頃から20代半ばまでは、シュールな物や幻想的な絵に惹かれていましたし、

抽象的な物に興味はありませんでしたから。

今でも好きな画家は誰かと訊かれたらフランシス・ベーコンと答えるし.......

ベーコンの絵におどろおどろした情念とか感じて生理的に受け付けない人もいるようだけど、

実際の画面を見れば実に冷静で「クール」です。大体「情念」だけで作品は作れません。

例えば、詩は考えぬかれた「言葉」で成り立つ物ですね。

あふれる思いやアイデアをいくら持っていたとしても、

「言葉」を持たないとそれらは詩にはならない.....まあそんなところでしょうか。

それにしても、自分の作品が変化して行く過程を振返って見ると、

自分の事は自分が一番良く知っているなんて、言えなくなります。

|

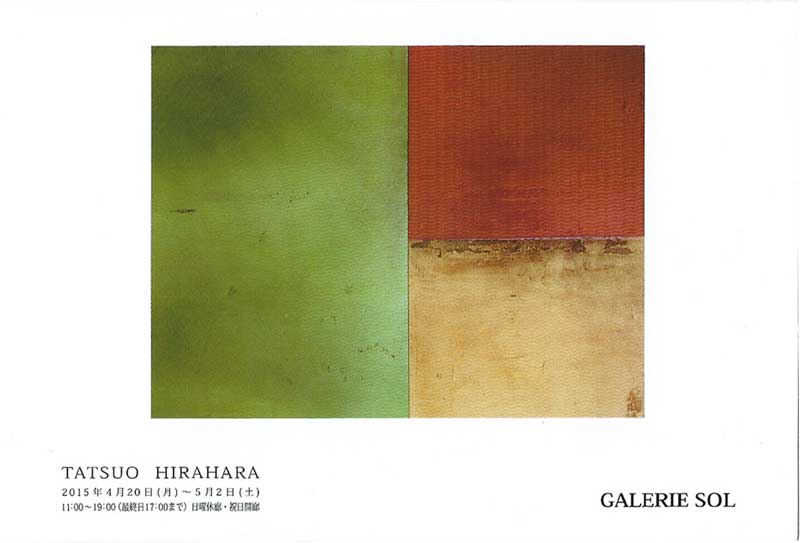

平原辰夫展2015.4.20(月)-5.2(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) 日曜休廊・祝日開廊 GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050 ●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |

もう半年更新していませんが、ずっと制作中です。

3月10日から15日までGALLERY SPACE PAUSEで三人展でした。

2005年から10年間桜の時期に

橋本憲治さん、岡村光哲さんと三人でやってきましたが、

今回の10回目で終えることにしました。

いろいろな作品を作れたし、

たくさんの人達と出会えて貴重な楽しい時間を過ごす事が出来ました。

来年からこのような出会いが無くなるのかと思うと、ちょっと寂しい気分です。

10年なんて.......過ぎてしまうとあっけないくらい短いものです。

さて、来月は20日から2週間個展です。気持ちを切り替えて制作再開です。

写真は会場風景の一部です。

2014年のページを見る

2013年のページを見る

2012年のページを見る

2011年のページを見る

2010年のページを見る

2009年のページを見る

2008年のページを見る

2007年のページを見る

2006年のページを見る

2005年のページを見る

2004年のページを見る

2003年のページを見る